目次

2010年2月23日 中ザワヒデキ「純粋美術総括」 (第3回アート分科会、09年7月19日) ▲目次へ戻る

第3回アート分科会 アートレクチャーシリーズIII 2009年7月19日(日)

「純粋美術総括」中ザワヒデキ

純粋美術総括ということで、最初に僕からの挨拶をさせていただきたいと思います。

2009年、今年の2月8日の第1回アート分科会に参加させていただいて、それは誘われて初めて参ったんですけど、その時に、このアート分科会の掲げる主旨に強い違和感を感じながら参加しました。しかしながら「モノ学」というネーミングからの発想としては、僕が今までに探求してきたことと大きく関わっているというふうにも思っています。その理由は、僕は1996年に「デジタルネンド」というソフトウェアを作ったという経緯があり、これはコンピューターのなかの物質であるつもりです。あとで話しますけど、物体でなくて物質のつもりなんですね。それに関する関連の特許を日米で複数取得しています。それから、たしか1996年くらいに『太陽』という雑誌で連載していたんですけど、そこでも「もの派」をデジタル環境から解釈するみたいなことをやったり、『ガロ』というマンガ雑誌の誌上でそういうことをやったりとかしていました。97年から2005年まで「方法絵画」というネーミングで、私が美術家として探求してきたことはどういうことかというと、それは記号の集合を物質として扱い、美術の俎上に載せるということだったわけです。なので、モノ学というネーミングからは、いろいろ話すことがあるなということです。なので、レクチャーを依頼されたとき、私はデジタルネンドについてお話したいと考え、お受けできますと答えたんですが、その後、現代美術の総論的なこと、それから今近藤さんからお話がありましたように「平面」ということですね。デジタルネンドの話はむしろ立体なので違ってくるかなと思いまして、今日はタイトルを「純粋美術総括」として、工芸やデザインの応用美術の方が多いこの会で、あえて喧嘩を売るような話になるということが予想されるのですが、そういうことを話したいと思います。

僕自身も1989年に「美術は不要」ということを中心にした著書『近代美術テキスト』というものを出版した経緯があり、1990年から1996年までの7年間は、イラストレーターとして応用美術に携わっておりました。「バカCG」という作風で、コンピューターグラフィックスを、たぶん最も早くイラストの分野では使った人間だと思うんですけど、デジタルネンドもバカCGからの発想だったんです。しかしながら、デジタルネンドの発明と開発を通して、私自身、応用美術家から純粋美術家に転じたという経緯があります。本講義のタイトルと簡単な内容を次のようにまとめました。皆さんのお手元にあるのと同じですけど。

タイトル――純粋美術総括。

簡単な内容――人生のためでも社会のためでもない「芸術のための芸術」の発生は、民主主義体制の確立から必然的に演繹されたものである。色と形、物質と物体、アナログとデジタルの諸相から純粋美術という「芸術のための芸術」をたった50分で語ることになりましたので、今日は大風呂敷を広げるしかないと。ちなみにわたしがこのアート分科会の主旨文面に強い違和感を覚えます、と。

ということで今日、用意してまいりましたので。(笑)うちの中でみるとすごく大きいんですけど、ここで見るとあまり大きくなかったです。大風呂敷を広げました。おわり。

これは第1回分科会のときに、最初に出られた鎌田東二先生が法螺を吹かれまして、ホラ吹きというのはこういうことだったのか、ということを実感しましたので、僕も大風呂敷を広げてみました。

今日の話として本題に入る前に、二つ「はじめに」という形で話させていただきますけど、「まず芸術は美ではない」ということを最初にちゃんと言っておきたいと思います。これは西洋近代での出来事だったんですけど、美術の中で、美と美術がはっきりと分離した時点は、例えばクールベのリアリズム、写実主義と訳されますけどね、その時が転換点で、それまで新古典主義にしろ、ロマン主義にしろ、理想化して、理想美というものを描いていた。つまり美術は美を扱うものだったんですけど、現実は醜い。その醜い現実をこそ暴き出すんだということで、わざわざ汚い労働者を描くとか、汗にまみれた農民を描くとか、ということをわざと行ったのがクールベですね。その時から美と美術が一応分離したということになっています。逆に言えば、ここからが真の美術といえるもので、それ以前は「美」あるいは「技術」あるいは「工芸」と、必ずしも美術が一線を画されていたわけではなかったわけです。ここでまた注意していただきたのは、逆は真ではないと。美でないものが芸術というわけでもなくて、芸術の中には美しいものも美しくないものもあるけれども、美しいから美術である、ということは少なくとも成り立たないということですね。ただ、美しいという言葉にもいろんな意味がありまして、ここで端的に「きれい」という言葉と「美しい」という言葉が同じだとしたら、「きれいごと」というのはむしろ否定的にいわれますよね。なので、そういった意味の美しいという言葉かもしれない。とすると岡本太郎の芸術の三原則のひとつに「きれいであってはならない」というのがあるんですけども、岡本太郎は「醜悪美」という言葉が日本にある。だから美しいものは、きれいでないけれども美しいというものがある。みたいな言い方をしています。なので、そうなってくるとだんだん反転してですね、例えばクールベのリアリズムもそういう醜悪美という意味では美しいみたいなことになってくるので、ここのところは言葉の問題ですね。

で、ひとつ文章を読みますけど、「芸術は美ではない。芸術は、そのままでは定義不能な、ある開かれた概念である。それゆえある種の芸術について語るなら、その芸術の定義が不可欠だ。」これは僕が『岩波講座哲学』第7巻、この本なんですけど、これに書きました「芸術の方法と方法の芸術」という文章がありまして、この文章の冒頭をこの言葉で始めさせていただいています。で、ここで芸術は美ではないということを言っておかないと、はじめられない文章なのでそういうことを言っていると同時に、芸術という言葉をわざわざ持ち出して言う場合には、「語る」ということと密接な関係がある。つまり語ること、語られることの対象としての芸術、というものを想定したい。必ずしも、語られなくてもよいもので、単に美しいとかきれいだとか単に楽しいとか、そういったものもあって、そういうものが芸術と呼ばれる場合もあるわけですけど、それは必ずしも芸術という言葉で呼ばれなくて、例えばイラストという言葉で呼ばれたり、エンターテイメントという言葉で呼ばれても構わないわけで、要するに語られるべきかどうか、というところを芸術か非芸術かの境目としたいというふうに考えています。なので、語るなら芸術の定義が不可欠だ、みたいな言い方をしてますけど、定義っていうのは語るための第一歩のつもりです。

こんど、日本の美術について。本当は語るべきことたくさんあるんですけど、すごく端折って言いますと、美や技術や工芸としてではない、真の美術が表れたのは1910年のフュウザン会くらいからではないかと僕は考えていますね。明治初期の洋画の輸入などもあったんですけど、それもむし技術、テクノロジーとしてのアートであった面が大きい。要するに油彩の持つ写実の力にすごく当時の人たちが驚いていた、という面があったりします。もちろんそれ以前のものを後付で美術と呼ぶことはできるわけなんですけど、それは他の方にお任せして、私の述べる本講義の主旨とはしないことにします。

ここのところで追加しておくと、例えば写真が――今日これから出て来るらしいですけど、写真が出てきたこととかも、技術と美術が分離するきっかけに西洋ではなっていますね。19世紀の初め頃でしたっけ、写実というのか、その現場の視覚をとどめるという技術として、美術は発展してきたわけですが、写真がでてきた瞬間に、これで美術は死んだよって実際に筆を折った画家が相当数いたわけです。逆に言うと写真がでてきたことによって、機能として、あるいは技術としての美術は確かに死んだ。そこで残ったものは何かというと、技術としてではない美術、そこが抽象美術が生れる発端になっているわけで、抽象美術が生れるということは、純粋美術、美術のための美術が生れてくる、そういったような技術のものとして写真があるとかね、そういったようなことも考えていかねばならないものです。

本題に入るんですけど、今日お話する見取り図としてはですね、「近代と民主主義体制の話」「近代の芸術の話」「芸術の自律性の話」。芸術という言葉だと、たとえば文学とか音楽も入るわけなんですけど、文学や音楽ではなく美術としての話になった時に「美術とモノの話」がはいってくる。で、モノの話のあとで「色彩と形態の話」。これは二項対立図式の話になります。あとそれから「塑造と彫刻の話」これも二項対立図式の話になります。あと「デジタルにおけるモノ」。これも二項対立図式の話になります。こういった順番で今日話していく予定です。

「近代」とは。また僕の書いた文章ですけど、「時代区分としての近代は、中世における神や近世における君主を主役の座から引きずり降ろしたところから始まった。」こう言ってしまえばすごく簡単なんですけど、あんまりこういったことをちゃんと言っているところが少ないと思います。これは『西洋画人列伝』という、僕が2001年に出した著書の見開きなんですけど、小さい画面しかないんですけど、ここのところにある図が、壮大な西洋における価値、権威の歴史のつもりです。下の方が価値や権威が失墜している状態。上の方が価値権威が上ってる状態で、横が時間軸です。ソクラテス当初、アテネの民主政治のころというのは価値や権威があまりなくて、そこでソクラテスの言っている意味の「アイロニー」ですね、ソクラテス的アイロニーのもとになっているのは、「私は何も知らない」「私は無知である」というところの「無知の知」というのがアイロニーなんですが、「無知の知」ではなく「無知」であると。要するに、「私は何もしらない」というのが民主主義のときに実はでてきていたと。そのあとですね、ソクラテスの弟子のプラトンの「イデア論」などで君主制が説かれはじめまして、民主主義が衆愚に陥りますのでね、なので君主制が出てき、君主制からさらにその徹底としてのイデア=神という形での一神教の神権政治の状態になるわけですね。これが中世の時代ですね。中世の時代はあらゆるものに意味があった。万物に。どういう意味かというと、これは全部神のものである、ということで意味があるわけですね。そのあと、その中世が神の権威が失墜してくると、最初は神の代弁者としての王権神授説によって王権というものが出てきた。そのうちもっと王権というものが強くなって、近世のいわゆる絶対王政の時代になるわけですね。絶対王政の時代におけるモノの価値というのは、このモノは皇帝のものである、このモノは国王のものである、ということで意味がある。神よりも国王の方が世俗的ですから、だいたい意味が少なくなっているわけですね。そのあと民主主義という流れに向かっていくわけですけど、民主主義にいく手前のところにあった王制のスタイルが立憲君主制ですね。そのあとまた民主主義になっていくわけですが、民主主義になっていくと、モノにこれは神の物であるとか、王の物であるというそういう意味というのがなくなってきて、モノはたんなる物でしかなくなってくるというようなこと。こういうすごく簡単な図式というのが書けると思います。ただこれは一神教が守られた世界での価値の歴史であるし、それから必ずしも進歩主義史観ではなくて、こういう流れがもしあった後、これがもっと繰り返すというようなこともあり得るし、あるいは中国の歴史とかエジプトの王朝の盛衰史などというのは、戦国時代と王朝が強い時代の振幅として語られますから、それは循環史観的に語られて、一神教と民主主義ほど極端ではないにしても、似たような振幅として語ることができるわけですね。これらは価値の体系の話と政治制度が関わってるというようなことで、モノ感覚価値というこの学会が掲げていることも、ここと実は関わってくるはずだと考えています。すべては神様のものとか皇帝のものとか、あるいはちょっと前の毛沢東主義のときの中国では、すべては国家のものと。その国家は社会主義体制だけど、その社会主義体制を一番先に先導してやっているのが、毛沢東であるみたいな、そういう形で毛沢東が権力を握る口実になっている。すごく図式的には神権王授説みたいなものに似ているつくりですね。

結局芸術はだれのものかと。いうようなことになるわけなんですが、ここで民主主義というと、すべての権威が等しく人民、多数の人民のものであるというようなことを謳うわけですけれど、ただ多国籍料理と無国籍料理とはほとんど区別がつかないように、多数ということと数がない――無ということはすごく似通うんですね。権威や価値が分割されていくと、最終的には無価値とあまりかわらなくなる。というようなことを僕は意識しています。そうするとどういうことがおこるか。規範の喪失が起きますね。自律性と多様性というものが生れてくるわけなんですけれど、さっきの文章から始まる文章をもう一回読んでみます。

「時代区分としての近代は、中世における神や近世における君主を主役の座から引きずり降ろしたところから始まった。中世や近世における芸術は神や君主を讃える技術のことであったが、近代における芸術は神権や王権という規範を喪失している。これら外的な規範の喪失から、二つの態度が導かれた。ひとつは規範を自らの内に求める態度で、芸術の自律性のことである。もうひとつは規範を自らの内に求めず、エントロピーの増大にまかせる態度で、芸術の多様性のことである。それゆえ近代以降の芸術史は自律性と多様性の振幅として語られる。」

これも『岩波講座哲学』のものです。ここのところをすごく簡単に位置づけようすると、結局、自律性というものは芸術のための芸術と密接な関係があって、これが純粋美術の方向に向かうものであり、美学的な意味におけるモダニズムというのはここに関わるわけですね。その反対の多様性というのは、雑多な思想の許容という意味で人生のための芸術とか、あるいは社会のための芸術、そういったものは結局ポストモダニズム的な思想と関わってくるわけですね。

芸術の自律性の方について。芸術の自律性は芸術のための芸術と関係がある。純粋化の徹底から――自律するということは純粋化するということとほぼ同義なわけですけど、純粋化の徹底から還元主義が導かれる。還元主義というは、そのものだけになっていく、それ以外の夾雑物を捨て去っていくということですね。別の名前でリテラリズムというふうに言ってたりするようなことも、ほぼ同じ意味だと考えております。で「純粋化の徹底から還元主義が導かれるが、これは美学の文脈におけるモダニズムのことである。」具体的にはフォーマリズムのグリーンバーグが言ってたモダニズムの意味、「モダニズムとは自己批判による純粋化である」と。そういったようなことを指しているつもりです。この系譜における芸術の典型例として、新印象主義、音列主義、あと絵画のフォーマリズムなどについて僕の文章では語っています。

「芸術の自律性からある種の規範が必然的なものとして措定される。その規範から芸術の方法が演繹される、その方法が一種の定理として制作に用いられてきたという歴史があります。」この自律性の美術についてが、僕のこの本講義での主題になってくるわけです。美術、とここはまだ美術って書いてありますけど、音楽や詩も含めて芸術とした場合、芸術としての芸術、芸術についての芸術、芸術のための芸術ということが自律性的な事態としておきてくるわけですね。そうなってくると同語反復性が生じてくるわけですね。美術は美術である、という意味の同語反復。それ以外の切り捨てがおきてくる。すなわち応用美術などは切り捨てられ、純粋美術が発生すると。この同語反復の無意味というのは民主主義的な事態である。これはソクラテスの、同語反復から演繹されている無知なわけですが、これと同じ状態が20世紀の初頭にも、たとえばソシュールの言語学などにおきているわけです。ソシュールの言語学とソクラテスの無知は循環史観的に非常に近いものだと考えています。それの芸術バージョンが、例えばダダイズムだと考えます。

本講義の中心ではない、芸術の多様性についても一応しゃべっておきますと、「芸術の多様性は、人生のための芸術と関係がある。雑多な思想の許容が、エントロピーの増大の承認、すなわち「なんでもあり」を惹起するが、これは広義のポストモダニズムのことである。この系譜における芸術の類型として、規範回避の芸術、恣意的な規範の芸術、単なる無規範の芸術の三つが現れた。」この多様性の美術を僕があまり扱わない理由は、これは美術という言葉で語る必要がなく、単に楽しいとか、面白いとか、きれいとか、そういう感覚を表現する言葉だけで足りるわけですね。なので、もともとヒエラルキーというのがない世界で、ヒエラルキーがないということはジャンルわけをしなくていいということで、ジャンルわけをしなくていいということは、美術という名前もイラストという名前も工芸という名前も必要ない。ポストモダニズムに真に生きるということを決して間違ったことではないと思いますが、真のポストモダニズムは言葉をなくすることと等しい。まったく無口になってもいいし、あるいは意味のないことをただひたすら饒舌にしゃべり続けてもよいだろう。デリダは意味のない言葉をひたすら饒舌に、単に駄洒落として語り続けようというようなことで、真のポストモダニストだとそういう意味では言えると思いますけれど、ただ、その場合もいろいろ問題のあったことは指摘されてはいます。

先ほど申しました規範回避の芸術としては、シュルレアリスムを念頭に置いて頂ければいいと思うんですけれど、シュルレアリストにおいては無意識ならびに夢や幻想に絶対的な信頼がおかれ、人生の主要な問題解決に役立てるとされた。人生のための芸術というその理念は、芸術のための芸術、すなわちモダニズムの否定として説得力を持ちました。まあ持ったように見えたんですけど、しかし結局モダニズムの否定ということでモダニズムを乗り越えようみたいな意図が出ると、その乗り越えようとした瞬間に、それはまた別種のモダニズムになっているわけなんですね。なので、真のシュルレアリスム、真のポストモダニズムは、しゃべらなければいい、無意味なことだけしゃべっていればいいのであって、乗り越えようとした瞬間にそれはモダニズムにまた回収されてしまうと。いうふうに思います。

その意味でたいていのアンチモダニズムは、これはシュルレアリスムの変奏でしかないというふうに私は考えています。一般的な意味におけるポストモダニズム、真のポストモダニズムではなく、今普通に言われているポストモダニズムというのも、単なるアンチモダニズムであり、単にモダニズムを乗り越えようとする別種のモダニズムでしかない。というふうに思います。僕が先ほど述べた本アート分科会の主旨文面も西洋近代を批判して、それを乗り越えようとした瞬間に西洋近代ではない、また別の同じような近代を打ちたてようといているだけに見えるわけです。

規範回避の芸術のほかに恣意的な規範の芸術というのも述べたんですけど、社会的正義の芸術とか国策奉仕の芸術、実用音楽、商業美術、イラストレーションなど、これらが工芸と同様の応用芸術、であると考えておりまして、美術という言葉で語る必要はないものだと思います。

単なる無規範の芸術、これはヒーリング・ミュージック、アウトサイダー・アート、ポエトリー・リーディングなどなのですが、これも美術という言葉で語る必要はない。真のポストモダニズムのひとつとして、享受すればいいものだと思います。

で、ここまでが純粋芸術が発生した民主主義体制とともに発生した話ですが、こんど芸術の中で、別のジャンルとして詩とか音楽があるわけです。それに対して美術といった場合は何が問題になってくるか。自律性が現れるというのは美術だけではなくて、音楽でもそうであったし、詩でもそうであった。ただ一方で音楽は音を、あるいは音響を対象としている。詩は言葉を対象としている。それに対して美術が対象とするのはモノであろうと。視覚的なモノであろうと。視覚性を付けたり付けなかったりすると思いますが。そこのところで、音響とかモノとか言葉に特化されない、あるいはそれらどれでもいいような芸術というものも実は想定可能なわけですね。それは、僕は音楽の分野で現れてもよかったし、詩の分野で現れてもよかったと思いますが、歴史的には美術の文脈で、コンセプチュアルアートという名前で現れました。これはたまたま美術に現れたのか、それとも必然があったのか。僕はこれは相対的なものであったと思います。必然的なものではないけれども、相対的に存在を扱うにあたって、音や言葉よりもモノの方がそこからのモノでないものも扱うというようなもののモデルケースになり得る力はあったんじゃないかと思います。ただこれはあまり大きい問題ではないと思います。

で、やっとモノと美術がリンクするわけですけれど。モノの美術的側面、ということを考えてみた場合、モノに対して、まず次元からのアプローチとしては点・線・面・立体、これは美術的側面というより数学的側面ですね。次元の話などするとね、点はゼロ次元、線は一次元、面は二次元、立体は三次元、本当は数学的には四次元、五次元、六次元と全部想定可能なんですけど、われわれが時空間という意味ではなく、普通の空間に生きてるという認識において三次元的な中に生きていますので、三次元より上の次元については想定しづらい。さらにモノの美術的側面としてみた場合に、色彩という方向からとらえる、あと形態という方向からとらえる、というようなことがあります。これは特に平面美術の中でおきてくるんですね。で、立体の方としては積み上げるもののモデリングとしての塑造、削っていって表面を磨いていくものとしてのカービング、すなわち彫刻、そういった見方というものもあります。この塑造と彫刻についてはこれらをまとめて「彫塑」という言葉が昔はあったんですけど、指導要領の改訂があって、「彫塑」という言葉は今はあまり使われずに、「彫刻」という言葉になってしまったために、塑造と彫刻の対立項がわかりにくくなっていますが、でもこれは英語のモデリングとカービングという言葉で考えていただければ、かなりクリアなものとなると思います。ちなみに色彩と形態について、モデリングとカービングにあたるような言葉はペインティングとドローイングになるわけですね。

ちなみにモノに対して美術的側面だけではなくて、科学的、あるいは意味論的側面というものも当然あるわけです。モノに対しては「物質」という言い方と「物体」という言い方がありまして、この物質・物体については、僕は、特にもの派の人たちの、あるいはもの派じゃなくても日本概念派の松澤宥に関しても、物質と物体の用語の混同が見られていて、それがいろんな問題の発端になっていると思うんですが、サイエンスから見れば、物質と物体は非常に簡単ですね。ケミストリーの意味の化学の対象として扱われるものは、matterですね、物質であり、物理の対象としては物体、objectである。なので、モノを投げたらそれが放物線を描く、みたいなのは物体としてのモノが動く放物線。これは物理の話であって。あとそれから水をどんどん冷やしていくと氷になる、これはモノのケミストリーの側面の方であるということです。

これを意味論的には、要するに哲学の方ではどういう言葉があてられていたか、アリストテレスの用語で「ヒュレー」と「エイドス」というものがありますね。「ヒュレー」――質料と訳されています。「エイドス」――形相と訳されています。それぞれ、アリストテレスがモノの側面としてそのようにまとめていますが、それにはより以前の哲学、あるいはそれ以降の哲学、まあギリシア哲学の大きな二大的な流れである、原子論とイデア論というものが流れこんで「ヒュレー」と「エイドス」ということになっています。

原子論がそのまま物質を扱うものであり、化学の対象となる。あとイデア論がそのまま物体を扱うものであり、物理の対象となる。というリンクが見られていますね。結局哲学史というのは、原子論とイデア論の様々なせめぎあいとして、考えることが全然可能なわけです。

原子物理学というものが出てきたときに、原子物理学の最初のノーベル賞受賞者、だれだっけちょっと名前わすれましたけれど、その人はまだ原子物理学という名前がなくて、原子の研究をしていて、ラジウムの放射性の研究とかしてて、そうするとこれは物質の話だから化学だろうと、いうことでノーベル化学賞の受賞者になってしまったわけですが、本人は物理学者だと思っていて、そこにすごく違和感をもっていて、非常に困惑したというのがあります。すなわちですね、原子がたくさん集まっている状態が原子論、あるいは化学の対象であると。それに対して原子をそのままモノとして、対象として捉えようとすると、それはまた物理学の領域になると、そういったようなものがあるので、実はこの化学と物理というのはまったく二項対立的に分けられるものではないのですね。磁石を想定していただくと、一本の磁石の片方にN極があり片方にS極があって、このNとSは決して相容れないわけですが、Nだけ取り出すことはできない。Sだけ取り出すことはできない。磁石を半分に切ると半分に切ったものに、またNとSが現れる。こういったようなものとして二項対立図式を捉えていただければいいのではないかと思います。

この二項対立の話になってきているわけですが、アンチモダニズムの立場、ポストモダニズムがいわれてから、この二項対立というのはすごく批判されているわけですね。しかし科学史も哲学史も二項対立のせめぎあいの歴史であったし、美術史もこれから述べますけど、そうである。僕の立場としてはポストモダニズムが二項対立を批判していることを知りつつ、あえてモダニズムの側に立って二項対立の話をもう一回きちんとしたいというような立場です。

美術の話に行く前に、デジタルの中におけるモノ、デジタルは全部記号の体系なので、モノというのがあり得ないようなんですが、しかしデジタルの中にも平面作品、立体作品というものは想定可能で、実際そこからプリントアウトすればモノになるわけですね。で、デジタルグラフィック平面で、「ビットマップ」と「ベクター」という対立項があり、ビットマップというのはデジカメの写真などがそうなんですが、それは全部ピクセルと呼ばれる画素からできています。画素の集積として画像を扱う方法がビットマップですね。ラスター方式とも呼ばれます。ピクセルは原子論の原子にあたるわけですね。あとベクター、これはアドビ・イラストレーターなどなんですが、ベジェ曲線と呼ばれる曲線を操作することによって図形を得るものです。ベジェ曲線を操作するときに自動的にグラフを書いている。さっき言った物理の放物線のグラフを書いている。そのグラフを書くというのは方程式を入れればグラフが出来ると。方程式の方向性なんです。

あまり時間がないですけど、ちょっとビットマップのペイントソフトというものがどんなものか、というものをお見せしますと、これはすごく昔のペイントツールですが、こうやって簡単に描ける。どんどん強拡大するとですね、全部ギザギザが出来ている。このギザギザのひとつひとつが画素であるということですね。これを連ねて、ここの画素を、紫を橙にしたり、紫を黄色にしたりすることが絵を描くということである。これをつなげれば線になる。でも真の線というのではなくて、斜めの線を引いたところで点の集合が線に見えているだけですね。線というものは実は存在しない。これがビットマップの方のペイントツールです。

アドビ・イラストレーターは省略します。

同じようなものとして、立体の方も想定できるので、デジタルネンド。これは僕が作ったソフトウェアなんですけど、これをちょっとお見せします。これは今のハードではもう動かなくなっておりまして、昔のパソコンでないとお見せできない。非常に残念ですけれど、ホームページがあるので今ちょっとホームページの画面を見せております。これは三次元の世界の中でタコを作っているところなんですけど、ひとつひとつ、さっきのピクセルに相当するものが立体なんですね。立方体なんです。なので、角砂糖を積み上げて、物を作るようなもの、そういったものをパソコンの中で行うことができる。こういった動きなどもできるわけですね。

それに対して普通の3Dと呼ばれるものは、例えばほとんどすべて3Dと呼ばれるものはこういった画素に相当するものがない、つるつるしたものなんですね。これをデジタルネンド、僕の発明したソフトですけど、それと従来型の3Dの対比というふうに呼びます。その場合デジタルネンドが依拠しているピクセルに相当する、それの立体版は、「ボクセル」と呼ばれるものですね。で、ベクターの方のベジェ曲線に対応するのは「トポロジー曲面」といわれるものです。全部曲面でできているわけです。いろんなゲームとか想定していただければわかると思います。

コンピューターが出来ること、コンピューターというのは単に計算機なわけですけど、計算すると何が出来るかということは二つの方向性が結局はありまして、片方が表計算の方向性。いろんなデータがどんどん入ってきて、それをファイルメーカーあるいはエクセルとかでですね、このデータの集積をつくる。それがコンピューターでできることの片方。もう一つは方程式というものをつくってグラフを書いていくということ。表計算ソフトと方程式ソフト。この二つが計算するというのはどういうことか、ということで、表計算と方程式の二つができるわけなんですけど、これを視覚の方、グラフィックの方に当てはめても同じようなことができてくるというわけです。これらの二項対立図式は、アナログとデジタル、あるいは科学的な意味論的なもの全部統合できまして、ビットマップの方向性とベクターの方向性、二次元と三次元で、二次元のビットマップあるいは二次元のベクター、これらはアナログにおいては色彩絵画と形態絵画の対比に相当する。三次元の方ではビットマップに相当するのは三次元ビットマップ、ベクターに相当するのが三次元ベクターでこれは塑造と彫刻の対立に、アナログにおける対立図式に相当する。すなわちアナログ世界だけだと、色彩と形態の対比と、塑造と彫刻の対比というものが次元の違いだけだという認識がなかったわけなんですけれど、デジタルにおいては簡単にソフトウェアが次元をひとつ付加するだけで、計算式上は、二次元のソフトと三次元のソフトと同じものがビットマップソフトウェアとしてできる。あるいはベクターソフトウェアとしてできる。ということなので、アナログとデジタルはつながる。そしてデジタルによってアナログがよりいっそうクリアになる、という事態がおきます。ちなみにこの三次元ビットマップ、これは僕が発案するまでなかったもので、三次元というものすべてベクターだと思われていた。だいたいこの表自体がなかったんですね。こういう二次元と三次元を繋げる発想というものがなかった。それを僕が三次元ソフトを使いにくいと思ったんですけど、なぜ使いにくいか、これはベクターだからだと直感して、ならばビットマップの三次元もあるはずだということで初めてこの表を発想し、作ったのが先ほどのデジタルネンド、ならびにそれの特許ですね。

僕の発案とは独自に、茨城大学工学部で、ほとんどおんなじ研究をされている、理学博士の梅津信幸さんという方がいて、対談にお呼びしたことがあるんですけど、彼は二次元ビットマップをラスターグラフィックス、二次元ベクターをベクターグラフィックスと呼んでいます。僕の呼んでいる三次元ビットマップをボリュームグラフィックス、まあモデリングに相当しますね。三次元ベクターをサーフェスグラフィックス、これもカービングに相当しますね、というふうに呼んでいる。面白いことは、梅津さんは全然美術に対する素養がなくて、モデリングとかカービングとかという言葉も知らない。あるいは色彩派と形態派が対立してきた歴史も知らない。けれども僕とまったく同じ結論にいたっている。あるいはコンピューターの中でグラフィックを扱おうとして作ったプログラマーたちは、別に美術史を全然知らないと思うんですね。知らないまま作ったときにビットマップ型とベクター型の二つをちゃんと発案した。これはそもそも美術かどうかにかかわらず、絶対的に二項対立図式というものがこの世界を覆っているから、のはずなわけです。

それをですね、「方法」というEメールマガジンに書いたりしたのですけど、この表なんですけども。ビットマップとベクター、この二項対立をずっと今読み上げますと、ビットマップはペイント、ベクターはドローである。あるいはこれはソフトウェアレベルで、有名なソフトウェアでいうとアドビ・フォトショップとアドビ・イラストレーター。あるいはピクセルの集合あるいはトポロジカルな線である。で、私のバカCGとか、方法絵画はビットマップのものなんですが、それに対して例えば村上隆のスーパーフラットなどはベクターの方向性ですね。これは美術の流れでいうと色彩と形態の流れである。色彩は結局点描画にいきつく、形態は線描に行き着く、従来コロリストとデシナトゥールの対立の歴史として語られてきた。日本で尾形光琳と宗達を語るときにこういう見方をしたりしますね。同じルネッサンスの中ではヴェネツィア派とフィレンツェ派の対立、ティツィアーノの筆致が原子論の原子でピクセルに相当する。ミケランジェロの力強い線がベジェ曲線に相当するわけですね。近代の方になると、ロマン主義と新古典主義の対立。あるいは後期印象派だとスーラの点描かセザンヌの形態か。あるいはもうすこし後になるとフォービスムかキュビスムか。サイエンスの方にいきますと、原子論とイデア論が物質か物体か、あるいはボトムアップ式な考え方とトップダウン的な考え方っていうのもこういったものになると思います。帰納法と演繹法。あと音楽で言うと和声法ハーモニーと対位法、線的作曲技法、単旋律モノフォニーというのがありますけど、その対比にもなる。これはコンピューター、あるいは機材を使い始めた音の扱いとしては、サンプリングの方向かシンセシスの方向か。さっき言いました化学か物理か、あるいは生命でいいますと多数の細胞が集合し地下茎などで伸びていってしまうのが植物であって、皮膚というトポロジー表面に囲まれた一個の物体としての生命体が動物であるというふうにも図式化できます。これらはもっと説明できるのですが、長くなるので止めます。あと多数性・単数性、表計算・方程式、感覚か論理か、あるいは主情的・主知的という対比もここに入ってきますね。三次元でいうとモデリングかカービングか、これは粘土か石彫かということですね。モデリングはボクセルの集合である。カービングはトポロジカルな面でできている。こういった二項対立の総体として世界を語ることができる。

ここまでを総括すると純粋美術は美術としての美術である。美術の対象がモノであるとした場合、モノがもつ二側面である原子論的なものとイデア論的なものを二次元か三次元か、アナログかデジタルかを問わず物質と物体として追求するもの、これが純粋美術。純粋美術は美術としての美術、美術は美術だと言っただけでもモノにすでに二側面あるので、それだけで忙しいわけですね。

終わりに、ということで、モノ学ということで、西洋的でないもののあり方みたいなことが主旨文面に書かれているのですが、これは結局天皇制におけるモノのあり方とか、王朝文化におけるモノのあり方、ということだったら僕は理解できます。神道ソングライターと名乗る法螺を吹かれる先生がトップに立っているので、これはアンチ民主主義の会なのではないかということであれば、僕は理解できると思います。僕は個人的に民主主義が正しいと思っているわけではないし、間違っていると思っているわけでもないんですけど、ただ天皇制が世界に通用するかっていうと、これは現時点ではちょっと無理があるんではないかというふうに思っています。なのでアート分科会の主旨文面にある、「世界に通用する日本のモノ感覚価値」という文章には違和感がありますね。

あるいは「地球的価値」という言葉も主旨文面に出て来るんですが、これが天皇制を意味しているのではないとするならば、先ほど言った、意味や権威の多への拡散はけっきょく無に帰するというようなことで、議論は堂々めぐりすることになるのではないかと考えています。

最後に時間が終わっているんですけど、宣伝させていただきますと、僕がこの夏に個展を行いますので、その宣伝をいたします。「夏の個展2009」をギャラリーセラーで行います。第一部、「数列・右肩上がり・文字」。こういった画像なんですけど、これはビットマップで作っているけど、線をつくっているが、右肩上がりの線のようで、ビットマップなので実際の線はないといった、さっき話した話と関係しているようなものです。あと、文字というのは文字を画素として扱う、記号を画素として扱う話は今日はしてませんけれど、ビットマップの中で文字を扱うことができるのではないか、記号をモノとして扱った場合、別の美術が立ち現れるはずである、というようなことを考えています。

あと第二部、「芸術特許」報告展というものも行います。第二部は、中ザワヒデキ発明のデジタル塑造の特許が米国の会社に売却されたことを記念して行われます。2005年の個展を芸術特許、――芸術特許という個展は2005年にも行っているんですけど、その時にまだ売却されてなかったですね。特許をとるのはすごくお金がかかって、僕は大変特許貧乏をしていたわけで、この特許を切り離そうかという感じだったんですけど、その時にギャラリーが力を貸してくださいまして、特許証券というものを作ってくれました。その特許証券を購入してくれることで僕は特許の維持が3年くらいはできるみたいな形でやったんですけど、その間に特許が米国の会社にあまり高い値段ではないですけど、とはいっても高い値段ですが、売れまして、まあ元は取れまして、特許証券を購入してくれたコレクターには購入額を上回る配当をお支払いできました。それの報告を行います。

第三部は、「セル・デルタ・金額」という展覧会で、こちらのはアナログにおけるビットマップの作品群です。さらにですね、「夜会」というのを行いまして、セラー・ビューイング・ルームというところで行うんですが、ギャラリーセラーは銀座、セラー・ビューイング・ルームは八丁堀にあるんですけど、第一夜、デジタルネンドのデモンストレーションを行います。昔のパソコンからきちんと、デジタルネンドはこういうソフトウェアだったということをお見せします。今日の話と関係します。あと第二夜、バカCGの映写会、これは僕がイラストレーターとしてデジタルネンド前に作っていた作品群なんですけど、ピクセルのジャギーを強調した低解像度ビットマップの作品群です。こういったようなものも行いますので、これに関しては数はあまりないんですけどDMを持ってきていますんで、あとでほしい方には差し上げます。話が長くなってすみません。

▲目次へ戻る

2010年2月22日 金 時徳「韓国における琴とシャーマニズム」 (国際シンポジウム宗教部会、10年1月23日) ▲目次へ戻る

韓国の琴とシャーマニズム

金時徳(韓国 国立民俗博物館学芸研究官)

2010.1.23(土)

科研モノ学の構築国際シンポジウム「モノと琴とシャーマニズム-モノ学の宗教的次元の一事例として」

1. 高句麗の琴

韓国の琴はいろいろ種類があるがその中に高句麗の琴、ゴムンゴ/Geomungo)がある。高句麗の琴は玄琴とも言う。『三国史記』によると、玄琴は高句麗の長寿王(413―490)の初め、中国の晋(しん)の国が七弦琴を送ってくれたが、演奏の方法などが分からなかった。これについて良く分かる人に大きい賞金をあげるとしていった。その時王山岳(ワンサンアアク)が、七絃琴をそのまま置いて法制だけを改良して造ったものが琴である。音域は約3オクターブだという。

さらに王山岳は100余曲を作曲してこれを演奏したところ、黒い鶴が飛んできて舞い踊ったという伝えから玄鶴琴(ヒョンハクグム)とよばれたが、のち鶴の字を取り去って玄琴(ヒョングム)と讀んだ。しかし、中国の吉林(きつりん/チーリン)省の集安(しゅうあん/チーアン)市にある舞踊塚の壁画には玄琴の原型とみられる楽器がある。そのため高句麗の玄琴は既に5世紀以前に製作されたと言う話もある。高句麗古墳の安岳三号墳、五盔墳四号墓、長川一号墳などの壁画に登場する琴は四弦である。それで晋から伝来以前から高句麗の固有の絃楽器があった可能性が大きい。

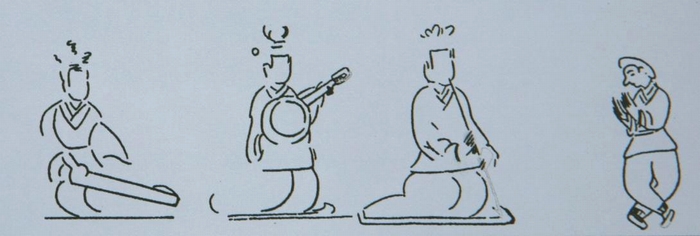

<絵 1> 高句麗壁画に見える琴の演奏者(宋芳松,2009,40頁)

<絵 2> 高句麗壁画に見える舞踊伴奏者の模写図の(宋芳松,2009,44頁)

2. 弁辰の琴

韓国の南にあった弁辰の国民は歌と踊りと飲むのが大好きな人であると言う。またこの国にはスル(瑟、スル)と言う楽器があっで、この楽器は中国の大絃楽器である筑に似たものだと記録されている。しかし、筑は中国の瑟とは違うし、古琴に近い。韓国の音楽学ではこの絃楽器を韓国の一番古い琴と推定している。なぜならば弁辰が伽倻(ガヤ、伽耶)の近くにあるので、この国の楽器である‘ガヤッゴ’(伽耶琴)の可能性が大きいからである。

3. 伽耶のカヤッコ

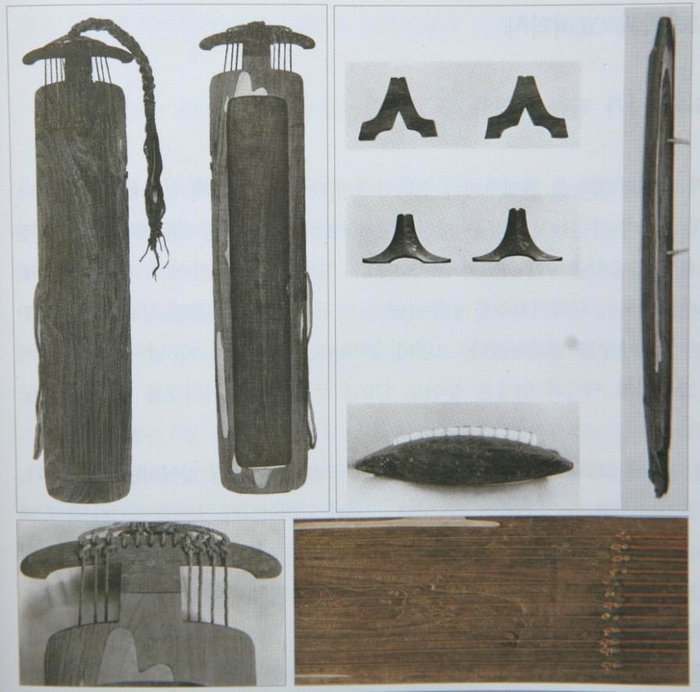

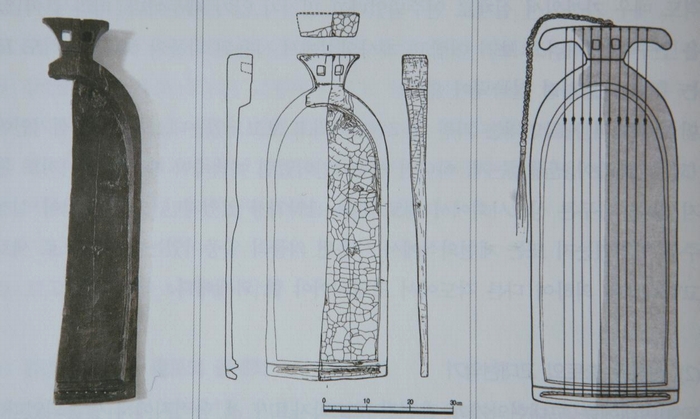

伽耶の嘉実王(ガシツワン)が中国の楽器を見て弁辰地域の古代絃楽器を改良して‘ガヤッゴ’を製作したと言う記録がある。この時期が六世紀くらいだった。嘉実王が改良したものは百済八絃琴とか新羅の土偶に見れる両耳頭を見て八絃を一二絃で改良したと思う。改良した‘ガヤッゴ’の楽器構造を確かに見せるのが正倉院の新羅琴である。

また,‘ガヤッゴ’は絃楽器の一種類である‘ガヤグム’の韓国式の読み方である。韓国語では琴(コト)を純粋な韓国語では‘コ’と言うが, 琴の漢字の読み方では‘グム’読む。それで伽耶琴は漢字の読み方では‘ガヤグム’と読む。勿論これは楽器の特徴で付いた名前ではなくて伽耶と言う国の琴の意味である。

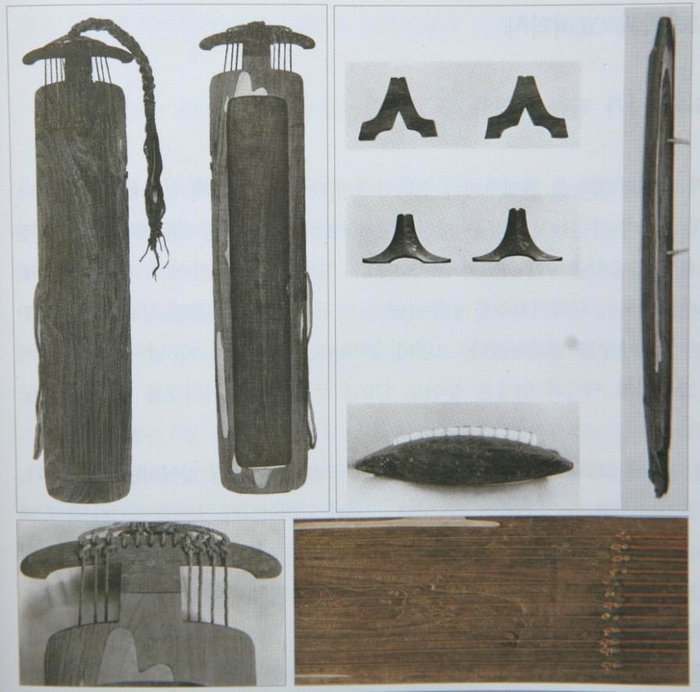

<絵 3> 奈良正倉院の新羅の琴(宋芳松,2009,75頁)

4. 百済の八弦琴

1993年12月23日,昔には百済地域であった 扶餘郡陵山里のお寺の敷地で百済金銅大香炉(国保287号)が発掘された。この香炉には五つの楽器の弾く人がいるし,その中では琴を弾く人も刻んでいる。この香炉についてはいろいろな意見がああったが、威徳王(ウィトクワン554-598年)、聖王代(ソンワン523-554年)、武王(ムワン600-641年)代に儀式用とか祭祀用で製作された儀式用具だと言う。金銅大香炉の琴は3絃で、演奏者は左手を絃の上に載せて、右手は何かを取って絃を弾いている。これは琴を弾く時使うピックみたいなものでである‘シュルっデ’を用いて演奏する琴の特徴を良く見せる。

<絵 4> 5楽師が彫刻された百済金銅大香炉(忠南文化産業振興院提供)

<絵 5> 百済金銅大香炉の5楽師の中の琴の演奏者

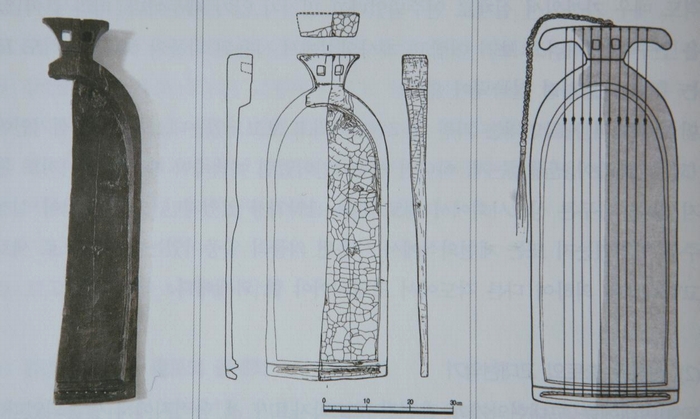

これと関連して、光州新昌洞(グァンジュ シンチャンドン)出土の絃楽器は韓国の一番古いのである。なぜならばこれは紀元前一世紀に製作されたものからである。琴とは違うし、長さがガヤッゴの半くらいで、百済の独自的な絃楽器である百済琴の母体だと言う仮説ができる。

<絵 6> 光州新昌洞出土古代絃楽器及び再現楽器(宋芳松,2009,36頁)

また、百済の癸酉(きゆう)名石像の琴も寝かせて演奏する絃楽器である。大田月坪洞(デジョン ワルピョンドン)出土の六世紀の両耳頭に八本の弦を懸ける穴がある。両耳頭の模様は新羅の土偶の琴と日本正倉院の新羅琴と『楽学軌範』(アクハクケボム)と現在の正楽(ジョンアク)のガヤッゴの両耳頭と似る。これを今は百済八絃琴とか玄鶴琴(ヒョンハククム)と言う。

<絵 7> 癸酉名石像に浮彫されたいろいろ演奏者の中で琴(宋芳松,2009,44頁)

5. 新羅の琴

新羅はほかの国より音楽が遅れていたが、郷土的な音楽を持っていた。百結(ベクギョル)先生が琴を演奏したと言う記録が『三国史記』にある。この記録にある‘琴’は高句麗の‘琴’とは翻訳できない。なぜならば、五世紀の際に高句麗の琴が新羅に伝えられたと言う記録はどこでもないからだ。

<絵 8> 新羅の土器の古代の絃楽器(国立中央博物館,2009,16頁)

<絵 9> 新羅の土器の古代の絃楽器(国立中央博物館,2009,76頁)

でも,新羅の土偶に見られる琴は両耳頭があるもので、模様として日本の正倉院に収蔵された新羅琴と似ている。これが新羅の郷土の楽器ではないか思う。

<絵 10> 大田(デジョン)月坪洞出土の六世紀の両耳頭と新羅の土偶の琴(宋芳松,2009,59頁)

6. 古代日本に伝播された三国楽

隋の七部枝とか九部枝は高句麗の音楽だったし,日本の‘こまがく(高麗楽)’は高句麗の音楽が伝われたものだという話は良く知られている。また,高麗楽,百済楽,新羅楽は古代三国の音楽である。そのなかに琴があった。また,日本語の‘こと’は韓国語の‘こ(고)’はこのような韓国音楽の日本までの伝播を考えてみると言葉の側面にも関係があると思う。

7. 神器としての琴

高句麗の琴が新羅に伝われたのは八世紀末から九世紀初である。でも,柏栗寺(ベクユルサ)伝説は琴の収容を七世紀まで引き上げる可能性がある。伝説の内容の中で新羅は琴を国保級の神器にしたと言う。これは現代の学者によると真骨の王権の確立をためだと言う。琴が神器に取り扱ったので一般社会に普及できなかったと言う。

また、玉宝高(オクボコ)が智異山(チリサン)にはいて琴を学んだ後、それを新羅に教えないようにした。なぜならば、玉宝高は高句麗の流民なのでそのようにしたと理解できる。

8. 古代韓国の琴とシャーマニズム

韓国には日本のように琴は言霊になるのは見えない。韓国では日本の‘こと’のような意味を持つ言葉はない。どころが、絃楽器の韓国式の訓読は朝鮮初期まで‘ご’だった。日本の新羅琴とか百済琴の‘こと’は韓国の‘ご’と関係があると思う。

しかし、上古時代には宗教儀式と関連された音楽があると言う。 上古時代には宗教儀式と関連された音楽があった。たとえば、扶余の国中大会であった迎鼓(ヨンゴ)に何日間飲みながら歌って、踊ったという。高句麗の10月に天に祭祀をする東盟(ドンメン)には夜に男女が遊戯をしたと言う。濊(イェ/タイ)にも10月に天に祭祀をして昼と夜に飲みながら歌と踊りをしたのを舞天(ムチョン)と言う。

一方、南の韓(ハン)では5月に播く後に神を祭る時10名くらいが集まって昼と夜に飲みながら歌と踊りをして休まなかったという。10月に収穫すると同じことをする。どころが音楽の内容と楽器については良くわからない。

このような音楽の宗教的な機能はほかの国でも同じのことだ。このような風俗は京畿道地域の都堂グット(ドウダンクット)など今の巫俗式の村祭りの中にも継承しているという意見もある。

古代三国時代の楽師の地位が高かったのも音楽が国家的な重要なものになっていたことを教える。于勒の場合も新羅の一七官等の中で一〇位の官吏が于勒に音楽を学んだと言うのも于勒の地位が高いのを証明し、日本に送った百済の楽師も百済の一六官等の中で八から十一までの地位である。これは国家としても音楽が重要になっていたのを言う。

また,新羅の土器に付いている琴の頭の部分には蛇が入るし,その横には亀とか鳥などの神聖なものがあって音楽自体が神聖なものの機能をしたと推定ができる。

9. 現代韓国の琴とシャーマニズム

現代韓国のシャーマニズムには巫の形によって神降巫形と世襲巫形の2種類がある。本来は漢江(ハンガン)を境界として北,南と言う地域によって区分したが現在は区分のいみがなくて,2種類が混ぜている。

降神巫は神病,神堂,巫儀といる3つの条件を持つ。神様が巫党(ムダン)に載せられてムダンはエクスタシー(ecstasy)が強い。巫党が神様になって神様の言葉を直接言う。強い動きなどで絃楽器より打楽器を主に使う。

世襲巫は巫業を学んで世襲する。神堂がないし,神病もないので神様の話を代わって伝うように言う。エクスタシーがないので踊り,歌などの芸術的な技術が発達している。楽器も発達して3絃6角を備えた楽団が参加する。3絃6角は郷笛2,大琴,海琴,長鼓,鼓で構成される。

韓国の巫俗の儀礼は‘Gut(グット)’という。基本的には12ゴリ(geori,幕)で行うが種類によって違う。種類によって何日間することもある。このぐっとの進行方法はほとんどが巫の歌とか踊りによる。それで,グットには必ず音楽が伴うし,グットに主体的に行う巫のほかに楽師がいて,楽師が音楽を担当している。楽器の場合は打楽器を始めて絃楽器,笛などがある。その中で琴が使用される。昔は南海岸とジンド,ソウルグットに琴を使ったと伝われる。今のところ,琴ははほとんど使わないが,代わって牙筝(アゼン)を使う。南海岸では今も所によって使うことがある。

2004年の国立民俗博物館の調査によると慶尚南道巨済市東部面鶴洞里水山村で昔の別神グットを再現した。そのグットのとき,琴を音楽の楽器で使ったと言う。特別な理由はなかったが,大きいグットのため三絃六角のほかにアゼンと琴を使用したと言う。

それで,古代の祭政一致時代の音楽がシャーマニズムと関係があるとも言う。勿論現在の琴と古代の琴の意味は違うと思う。どころが,昔から琴がシャーマニズムとか国家の儀式のため琴が使われたことは否定できない。

<絵 11> 慶尚南道巨済市東部面鶴洞里水山村の別神グット(国立民俗博物館提供)

<絵 12> 慶尚南道巨済市東部面鶴洞里水山村の別神グットで使われる琴(国立民俗博物館提供)

<参考文献>

宋芳松,『増補韓国音楽通史』,民俗宛,2007.

国立中央博物館,『新羅土愚 永遠を夢見る』,国立中央博物館,2009.

Lee Yong-Shik,「巫歌の神聖性」,『韓国巫俗学』7, 韓国巫俗学会,2003.

Lee Yong-Shik,「南海岸別神グット音楽現地研究」,『韓国巫俗学』6, 韓国巫俗学会,2003.

In Pyong Chun,「アジアの琴類楽器」,『韓国音楽研究』31,韓国国楽学会,2002.

Heung Sub Han,『高句麗文化伝統と琴』,『人文研究』48,嶺南大学校人文科学研究所,2005.

宋芳松・Hwa Jung Yun,「琴の歴史と語源」,『韓国音楽史学報』16,韓国音楽史学会,1996.

編集部,「I 。 琴編」,『国楽教育』5,韓国国楽教育学会,1982.

▲目次へ戻る

2010年2月11日 ジャン=ピエール・ベルトン「大本教の宗教実践におけるシャーマニズムから芸術まで―変革していく世直し思想」 (国際シンポジウム宗教部会、10年1月23日) ▲目次へ戻る

大本教の宗教実践におけるシャーマニズムから芸術まで―変革していく世直し思想

ジャン=ピエール・ベルトン

考えてみるとシャーマニズムと芸術との関係は当たり前の関係であるかどうかは明らかではないということである。大本はあるタイプの新宗教と同じように神懸かりになった地方特定のシャーマン的な人物の出口ナオから始まって、そしてカリスマ的な主催者であった上田喜三郎(出口王仁三郎)と組になって、信仰者のクライエントの小さいグループからだんだん組織的宗教集団に展開して, 世直し的な性格の強い教団になった。その時代の流れでいろんな変化が行われた。その過程で大本の第二次事件が解決した後、愛善苑という世界平和を目標とする運動に変わった。

モノ学≪study of things≫といえば宗教人類学の立場からみると宗教者達の使うモノは物質的な面や霊性的な面をももつ。宗教的な儀礼の役者、超自然の世界を支配するシャーマン、神懸かりの状態に入った民衆宗教の教祖たちがそのモノの両義性を権威とか権力とか影響力の象徴として巧みに使うわけである。

大本の場合は既に長い教団史の中で出口王仁三郎をはじめ、それから女性の継承者たちが ものと考えていることについて、すぐ頭に浮かぶのは芸術との関連である。芸術実践は世俗的な日常活動だけではなく宗教的な役割にも大きな意味があったそうである。

1972年の秋、パリ市立の(Cernuschi)セルヌスキー東洋美術館で「王仁三郎とその一門の芸術展」という出口家の作品展が当時その美術館の館長であった(Vadime Elisseeff) ヴァディム・エリセエフ先生によって主催された。この展覧会のカタログの条文にエリセエッフ氏がこう書いた:「芸術は日本新興宗教の生活において重要な役割を果たしています。芸術は一般的に観察の手段と理解されます。例えば, 日本にある立派な博物館の一つが天理教にあり、また、地上天国のような美しい庭園が世界救世教にある。そして、PL 教団の収集家や援助者が美術的イベントを頻繁に催しています。しかし、大本は瞑想の喜びに造化の喜びを加えている。大本においては芸術が神に導く実践であるからである。大本の芸術家にとっては陶器家にしても画家にしても機織工にしても、職人にしても、美術愛好家にしても、芸術的創作は祈りの機能に近い活動である」 i 。

パリの展示会の時、出口王仁三郎の代表的な作品として「耀盌」と呼ばれた輝いている楽焼きの茶碗と屏風に松の墨絵などがあった。それから二代教主の澄子の絵画、三代教主の直日の絵画と焼き物, 直日の夫、日出麿の絵画などが展示されていた。

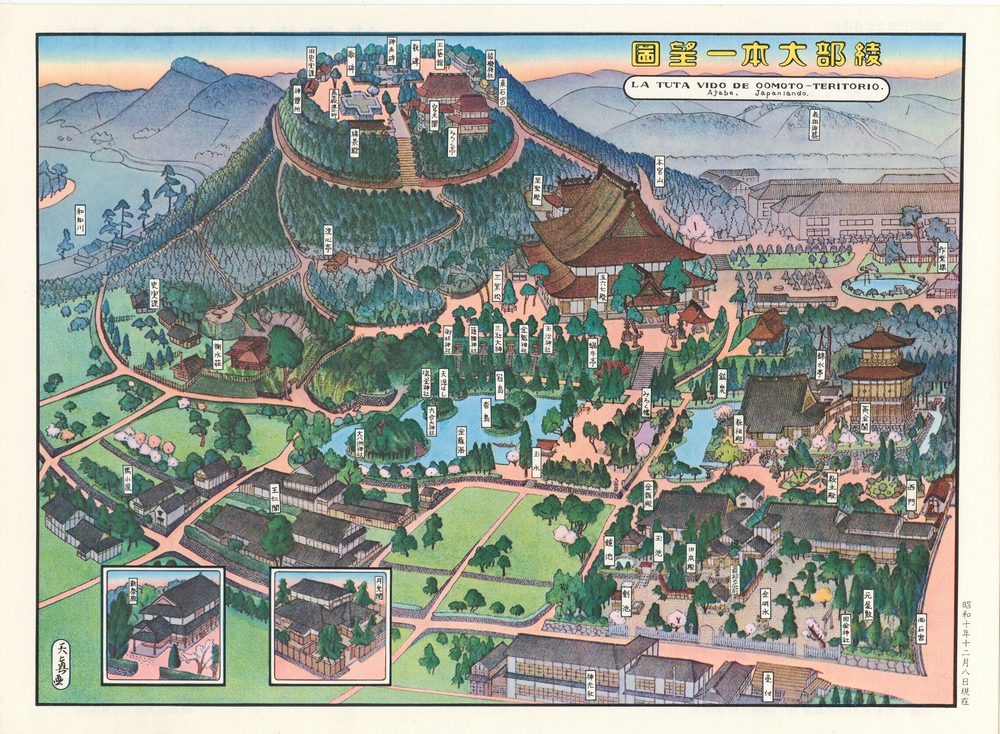

図 1

私は京都に留学していた時にエリセエフ先生の進めとご紹介で初めて亀岡と綾部という共同体を知り、またそれが、どんな宗教団体であるのかと現地調査をかねて、私は月一回ぐらい陶器を習いに通った。

大本の歴史をふり返るとさまざまな出来ごとと変動があって、芸術の道に入るまでは素朴な信仰を持つ人々が田舎の予言者の周りに集まって、新しい世界作りを切望した。そういう形の大本についてまずお話ししたいと思う。

大本は開教の時から、メシア的な期待での世直しの目的で予言的・千年王国運動として展開してゆきました。こういう宗教的な運動が現れるときの時代的特徴は、内的危機感が生まれてくることと、聖なる都市への約束の欠如ということである。この二つのレフェランス、すなわち社会的現状と土地に関する前兆は各メシア的運動の重要な部分だと思う。ミレニアムは乱れた土地に天国を建てるという社会的・文化的変動のときに発生する。政治、または宗教的な運動の一つのタイプとして考えられる。社会運動は二つのタイプに分かれると思う。すなわち外来文化の浸入によって起きるものと、内的変動の結果から起きるものとに区別することが出来る。

文化人類学者であるフランソワ・ラプランティーヌ氏はLes trois voix de l’imaginaire『想像界の三つの声』という本の中で希望の普遍的なカテゴリーを三つに分けて分析している。第一はメシアニズム(救世主信仰)、第ニはポセッション(憑依)、第三はユートピアである ii 。つまり、メシアニズム、憑依、ユートピア、それぞれの方法によって人間は絶望を希望に変えることが出来ると説明している。日常の生活と最もかけ離れたメシアニズムは、憑霊とユートピアと同じように、断絶の行動をとらせる。フランスワ・ラプランティーヌの概念的な枠組みのもとに、大本教の動きを簡単に紹介してみたいと思う。

大本教が誕生した背景には、産業革命と資本主義の確立がある。これまでの伝統的な共同体の崩壊と、社会の移動性の増加があると思う。農耕社会から産業社会への変動過程と、それから起きる現状不安は、当時の出口ナオの生活にもよく現れている。綾部の近くであった明治六年の農民一揆は、社会的な諸権利の要求のみではなく、文化現状においても、目まぐるしい近代化に抵抗する気持ちが含まれていたと思う。新しい生活様式の否定には、当然のことながら、文化的なアイデンティティを守る願望が入っている。メシヤ運動の誕生には往々にして神話の世界と, 現世の結合による救世主と, 神話的な内容が不可欠となっている。

一つだけ例を見ると 例えば, 陰陽道系の金神信仰は遊行神であり、その語り神とされていた金神は金光教の影響を受けた出口ナオによって、民衆を救済する艮の金神に変身された。天照大神の天の岩戸開きに基づいて、世に閉じ込められていたとする艮の金神が再現するという願望は、大本の教えでは二度目の天の岩戸開きと呼ばれている。これをほかのメシア的な運動と同じようにそのシンクレティク神話と評価するか、土着神話と評価するか研究者によって異なりますが、いずれにせよ独自の神話的な思想を表している。

カリスマ的な質を持つ指導者はよく千年王国運動を形づける。もちろん、ここで支配の分類としてのカリスマ論を論ずるつもりはないが、一言触れておきたいことは このカリスマ的なパワーの分解ということである。実際には大本運動の初期に信者を引きつける役割をした予言者としての出口ナオと、宗教・政治的なリーダーとしての出口王仁三郎に分けて考えることが出来る。

実は、もっと複雑な関係で評価もできます。たとえば、この大本の例もよくメシヤ運動に神懸かった教祖と政治的なリーダーや教団の指導者というペアが存在する。その上、出口王仁三郎は運動の組織者でありながら、同時に予言者と見なすことも出来る。

次にメシアニズムと憑霊 (ポセッション)との関係について、ちょっと触れてみたいのである。メシア運動を指導する者とトランス状態に入る者は、よく同じ庶民階層から出てくる。両者は生活の秩序を批判し、ある時期に、ある思想を作り出したがる。出口ナオの憑霊のタイプは行動と予言を神の意思によって動かせるタイプである.それは無意識な憑霊と呼べられる。これに対して王仁三郎は意識的な憑霊のタイプと言える。修業あるいは行によって、神と合体して、超自然の力を得る憑霊のタイプである。日本の新宗教の運動の中では珍しく、出口王仁三郎はシャーマン的なタイプである。脱魂型に近いタイプだと思う。

大抵の場合は憑霊の現象はメシヤ運動に先立ち現れる。しかし、憑霊現象とメシヤ運動との間の相違点は時に関する関係があることである。たとえば、大本の場合は過去信仰であっても未来への信仰であっても、「みろくの世」の到来の時節を事情によって延長したりすることも、早めたりすることもする。逆にポセッションの現象として、たとえば、出口ナオは、いつでも、どこでも、トランス状態に入って神懸かりになって、世直し的な世界をすぐ予言して想像させる。たとえば、「三千世界一度に開く梅の花」。

そして三つ目の希望の道はユートピアということである。ユートピア思想は救世主信仰と同じように、理想社会の現実完成を意味する。一般的に幕末の民衆宗教運動を、ある種のユートピア運動と考えられる。しかし出口ナオの「お筆先」の内容はユートピアから来るものではないと思う。文学と社会学上から始まった理想社会の計画を立てる方法はさまざまあるが、メシヤ運動の方途と異なっている。それを明らかにするために、世直しという観念をつかって、ナオの当時の世界観を見てみたいと思う。

『世直しの思想』という本の中で芳賀登氏は、つぎのように書いている:「世直しはいろいろな意味に転用されているが、しかし、世直しの大きな意味は、今日では、日本の根生いの草の根民主主義の原型としての変革思想、そのものであると考えられている。従って世直しを、世均(なら)し、世なり、世替わり等など、いろいろ表現を異にして呼んでいるが、人間の平等を求めたり、世を変革することでは同一であると考える人が多い」と指摘している iii 。

大本の思想は、この「世直し」すなわち、大本の表現を使うと, この世の立て替え、立て直しのダイナミズムを根拠としている。また、ユートピア運動は、西洋において非常に科学的、合理的なモデルを使って新社会または共同体をつくる。ユートピアに生きることを望む人々の理想としては均一性とか、仕事の正確さ、計画性のある社会関係などがある。ユートピア運動は、マイクロソサィティをつくる傾向がある。

私はこういうユートピア運動から思い当たる教団に青森市の近くの山々に囲まれた一郭にある松緑神道大和山 それと、京都の一灯園などが、世直し運動よりもユートピアに近い共同体で成り立っている一例と思う。

並びに、メシヤ運動としての大本が描く新世界は、明治30年になって明確になる。みろくと艮の金神の力で到来したとしても、この到来は儀礼と修行で表現されるはずである。それを大本では「出修」と呼んでいる。明治三十三年 (1900)と明治三十五年(1902)の間に七つの「出修」が行われた。たとえば、丹波半島沖における冠島、それから一ヶ月後隣の沓島をナオと大本の幹部が開きに出かけた。明治34年には、また丹波の元伊勢と出雲大社を参拝した。その時期にそれぞれの目的で出かけた。というのは、沓島はナオの予言では救済神の艮の金神が悪神に押し込められた場所であったので、立て替え立て直しの時節が迫ってくるという意味をもつ旅だと考えらたからである。出雲大社への参拝はその神社から神の火と清める水を (「水と火の御用」と呼ばれている出修で)持って帰った。出雲大社の神の力を借りることは現実の国家神道の権威を大本教が認めないという重要な意味もある。

次に「みろくの世」の現実化と時期の問題を見てみたい。時期はメシヤ運動にとって最も重要なことかもしれない。ナオが明治30年に世が変わると予言する。こういう切迫した終末の予言が伝われると自重への期待は重くなる。何もおこらないことは、大本にとって打撃だと思う。その場合、理想世界の到来を切りかえなければならない。そうしないと危機を迎えるおそれがある。それはメシヤニズムの典型的なパターンの出現のことである。

大正五年(1916)の『お筆先』にはこう出ている:「みろく様のおでましになる時節が参り来て、天と地との先祖あらわれになりて、三千世界の世の立て直しをいたすぞよ」。次に昭和三年(1928)に綾部のみろく殿で大祭が営まれて、王仁三郎はみろくがあらわれる年とした 五十六億七千万年のはかりきれない時間を、自分の五十六歳七ヶ月の日にかけて、みずからメシヤみろくと称するようになる。

別の観点から王仁三郎の行動を簡単に紹介したいと思う。明治三十年代から王仁三郎は習得した神懸かりの技術や祈祷や病気直しで信者を集めている。明治四十年(1911)には七十六歳になったナオが隠居して、王仁三郎がその後継者となる。大本の指導者として王仁三郎がその時から教団の再建をし始めて、布教活動が益々増加する。たとえば、布教雑誌など (大本講習、直霊軍、神霊界など)を発行して、大都市に出張所を設ける。同時に王仁三郎は大本が布教を続けるために公認神道教団に転々と所属した。御岳教をはじめ、大成教、大社教などにである。1920年代から40年代の間、王仁三郎の指導下という事情によって大本の発展は宗教実践と芸術や文化活動は一時的に教団の布教ヴェクトルとなる。一方では、シャーマン的な儀礼として鎭魂帰神という集団的神懸かりを通じて、農民だけではなく、多くの知識人や軍人が入信した。

大本における芸術と文化活動の役割はコンテクストを考えながら描きたいと思う。その芸術と文化活動は王仁三郎にとて一種の駆け引きであった。それから彼の跡継ぎが上手に使って、大本を発展させていく。その時期は大正十年 (1921) の第一次大本弾圧事件から 昭和十九年(1944) に王仁三郎が 出獄した後、二年間、「耀盌」と名付けられた茶碗を約三千点つくりだしていくまでである。その時期の芸術と文化活動が非常に幅広い分野に広がって行った。それを「予言者と彼の新しい道具」と呼びたいぐらいの戦前の日本において大本の布教活動に利用された。

いくつかの例を挙げよう。20年代の初め、王仁三郎のエスペラントとの出会いをきっかけに大本教義の普遍的な面を中心にして海外に伝播する運動が始まる。大正12年(1923)にエスペラント普及会 (Esperanto propaganda Asocio) が創立されて、二年後にパリ支部を設ける。その支部は大本の布教のヨーロッパセンターになる。昭和八年(1933) Omoto Internacia とローマジで書かれた日本語の Nihonzin という雑誌がこのセンターで発行される。王仁三郎自身は三千六百の和歌を作って『記憶便法エス和作歌辞典』の日本語とエスペラント語の日エ辞典を作る。

また、昭和三年(1928)大衆芸術を振興するため、明光社を創立させる。昭和20年代までの間、日本と外国にいくつかの支社が設けられて、その地域文化会は大本との信者の縁を強く結んで、また新しい信者を引きつける機能もあった。第二次大本事件の時、その芸術結社は中断しましたけれども、戦後に楽天社の名で再び活動をはじめた。

1930年の初期に王仁三郎の最初の作品展はその時代に似合った芸術思想の独創性を示す。最近、出版された『 Prophet Motive.Deguchi Onisaburô, Oomoto and the Rise of New Religions in Imperial Japan 』という本の中に Nancy Stalker がこう書いている:≪Onisaburô’s promotion of art participated in the modern consumer culture, and his activities provided the culturalists’ intellectual abstractions with flesh and bone, creating campaigns to draw ordinary people into creating, performing, or appreciating art in forums and exhibitions throughout the nation≫ iv 。 また、マスメディア、コミュニケーション、そして、プロパガンダの才能などの、能力のある王仁三郎が演劇、映画、博覧会というイベントを通じて, 近代社会の日本において、大本教団が注目されている。たとえば、明光社の芸術運動が始まって、まもなくの昭和七年(1932)に、京都の岡崎公園で行われた宗教大博覧会の大本館では来館者たちはスタンドに並んだ大本の膨大な業績を目の当たりにして、王仁三郎がつくった百点以上の絵画、書、陶芸などを鑑賞しながら芸術実践に没頭する者などが出た。

ただ、ご存知のように、その時期に大本の国内の拡大や海外への進出の結果は宗教家または芸術家の姿というよりも、王仁三郎の行動は政治の指導者的な存在のようにとられた。昭和十年(1935)に大本の発展は第二次弾圧事件の時に国家権力によって完全にストップされた。戦後再建された大本は大正十年の第一次大本事件後、王仁三郎の『霊界物語』の口述筆記で「芸術は宗教の母なり」と説くスローガンをその意味通り、亀岡と綾部の聖地で実践させていく。「地上天国」という理想社会の夢を今日の産業化、都市化、世俗化社会の中で、人間の力で建設させようとしていく。そして、その変革されていった、形のない、神懸かりになっても、神を呼んでも、中々実現できない、地上天国をナオと王仁三郎が予言した「立て替え立て直し」の静かなユートピアを現在、芸術と文化と平和活動で宗教実践しながらやっと形づける。彼らの願いが、かなうとされる地上の楽園を具体化しようとした。

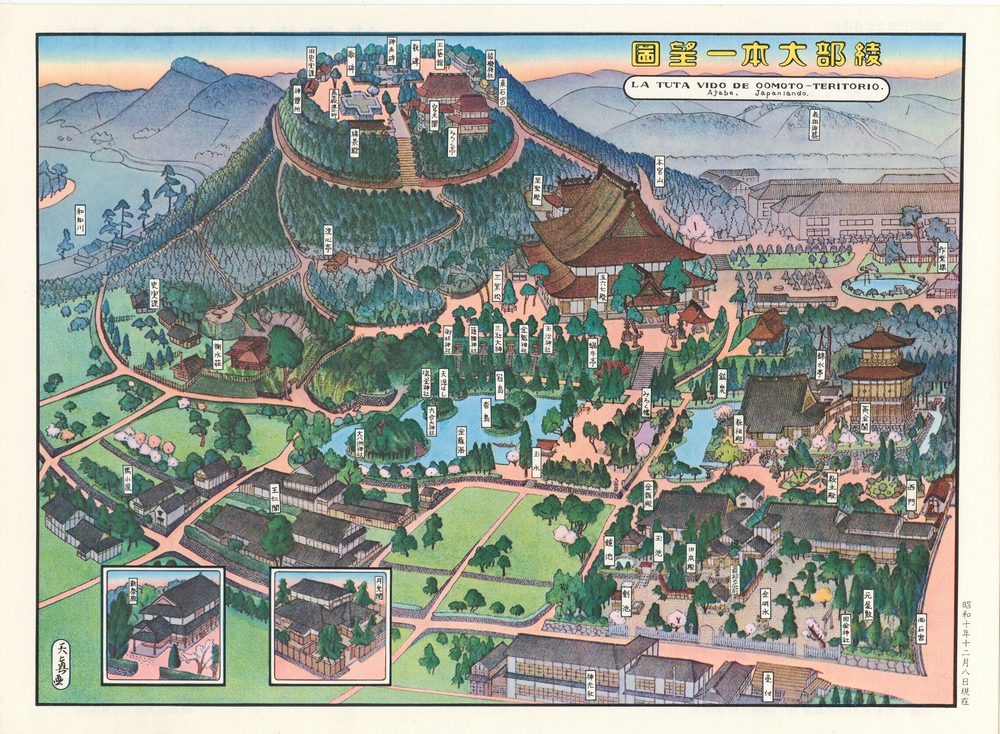

たとえば聖地はその地上楽園の縮小版と見なされる 。綾部と亀岡のそれぞれの聖地が再建された。 亀岡の聖地にあった天恩卿と命名されていた、当時の天国の遺跡はほとんど残っていません。なぜならば、第二次事件の時、月宮殿という独自的な建物が破壊されたからである。現在、その聖地は spiritual training センターと宣教の場になった。

綾部の聖地に梅松苑は主に、祭祀の中心地で、そこで大祭、儀礼などが行われるところである。昔はナオによって綾部の神苑(かみのその)が世界の中心であると強調されました。また綾部の聖地の面白さのひとつは 大本の歴史が見えるところである。お話ししたように、大本の運動発展期に、明治三十五年と大正五年の間、十回くらいの旅が行われた。現在、その旅の縮小版は綾部の聖地に見られる。

図 2

大本教の流れを継いで、出口王仁三郎の芸術実践と精神実践の間にお互いに切り離せない関係があるという原初の直感を大きなスケールで発展させていったのが世界救世教、崇教真光、神慈秀明会などで彼らが「地上天国」を作って行く上で大本教から、かなりの影響を受けた。というのは大本をはじめ、世直し思想から世俗化社会に心直しの共同体への変化を新宗教の本部、聖地の建造物、庭園、美術館などに読み解くことが出来ると思われる。聖地の構造はその教団の教祖によって形づけられていくが、社会変動とともに、新宗教も信者の新しいニーズに対応して、新しい要求に答えなければならない。

これによって本部・聖地の機能は変わってくるはずである。現世利益的宗教が続いているかたわら、文化機関の機能をもつ新宗教も増えてきた。長い歴史のある新宗教にはシャーマニスティックの儀礼も変わった。大本でで行われる「鎮魂」は元の形(神霊を懸からせること)と違って、今は瞑想のようなものになったそうである。

大本からの影響を強く受けた世界救世教の岡田茂吉は「真・善・美」の理想世界を表現し、そのモデルとして箱根の神仙郷と熱海の瑞雲郷に美術館、神殿、庭園、そして、最近、京都の嵯峨野の平安郷には庭園を彼の望みで造った。また、芸術に興味を持っていた岡田茂吉は(とくに古陶器)彼の出版された全集の中で、王仁三郎が芸術実践で要求した精神性と創造力をよく表現していると言っている。たとえば昭和二十四年に、こう書いてある:「われらのつねに唱うる如く、神の理想は地上天国を造るにあり、天国とは戦争のない恒久平和の真善美が完全に行われる世界であらねばならないとすれば、最も発達するのは芸術である。昔から宗教は芸術の母なりという言葉もあるぐらいで、宗教と芸術は切っても切れない密接な関係にあることは、いまさら言うまでもない」 v 。この一例だけをあげても、これほどに大本の思想、大本の世界観、大本の芸術と文化活動などが、ある一種の巨大新宗教とその教祖達に強いインパクトがあったということは驚かせる。

最後に一言、言わせていただければ。私の発表の main title についてであるが、大本教の宗教実践におけるシャーマニズムについてあまり触れなかった気がする。なぜならば、私が中心にしたのはサブタイトルが示すように、大本教団のライフ・ヒストリーは日本社会の変動を反映して 最初に激しい予言的なメッセージ、厳しい個人的、集団的シャーマニスティック行動の響きが薄くなって、「立て替え立て直す」思想がほかの方法で、今日、近代的日本社会が期待されるニーズに答えるようにソフトに変革していった地上天国に変わって行った。

-----------------------------------------

i Musée Cernuschi, L’art d’Onisaburo (1871-1948) et son école, octobre-décembre 一九七二年, 六頁。

ii François Laplantine, Les trois voix de l’imaginaire, Paris : Editions Universitaires, 一九七四年。

iii 芳賀登, 『世直しの思想』雄山閣、一九八四年、十頁。

iv Nancy Stalker, Prophet Motive. Deguchi Onisaburô, Oomoto and the Rise of New Religions in Imperial Japan, Honolulu : University of Hawaii Press, 二〇〇八年、一一七頁。

v 『岡田茂吉全集』編集委員会『岡田茂吉全集』第十券、一九九六、二八九頁。

▲目次へ戻る

2010年2月7日 辺見葉子「アイルランド神話における竪琴とシャーマニズム」 (国際シンポジウム宗教部会、10年1月23日) ▲目次へ戻る

アイルランド神話における竪琴とシャーマニズム

辺見葉子

<現存する中世のアイリッシュ・ハープ>

現存する最古のアイリッシュ・ハープは、ダブリン、トリニティ・コレッジ収蔵の14世紀 i/15世紀半ば~後半 ii のハープである。(図版1, 2)通称「ブライアン・ボルのハープ」と呼ばれているが、実際には11世紀のBrian Bórama王とは無縁である。アイルランドの国家紋章デザインのもとになったこの最古のハープと、歴史上アイルランド全土の覇権を握った最初の王であるブライアン・ボルとの間の連想は、ごく自然なものとも言えるが、十九世紀に作り上げられた神話であるようだ。iii

一九六一年にロンドンで展示されるにあたって、ブリティッシュ・ミュージアムで復元作業が行われた際、現在30あるピンのうち29のピンに弦が張られた。4オクターブの音が出るという。これはオルガンをのぞいては、中世の楽器では音域が最も広い。ゲール語地域におけるハープの弦は常に金属製であり、現在張られている弦もbrass(真鍮)である。ただし16世紀以前の真鍮は現在のそれよりもむしろbronze(青銅)に近かったので、オリジナルの弦の音とは違うという。iv まだある程度演奏可能な状態にあるというが、ベルのような音色で、しかしギターに似た豊かな音がするということである。演奏は指ではなく長い爪でつま弾き、ハープは左肩に置いて、左手で高音域を、右手で低音域を弾く。トリニティ・コレッジのハープのレプリカの演奏をしている現代のハープ奏者もおり(Siobhán Armstrong, Ann Heymann)それぞれCDも出ているが、ネット上でクリップを聞くことも出来る。v

アイリッシュ・ハープの特徴は、soundbox(共鳴箱)にあり、18世紀まではヤナギ(willow)の無垢材(一枚板)で作られ、厚みが1.3 cmにも及ぶ箱状になっていた。vi 14~16世紀初期までのハープはsmall low-headed harpと分類され、高さは70 cmほどで弦の数は約30本、トリニティ・コレッジのハープをはじめ3台が現存している。他の2台(Lamont Harp, Queen Mary Harp)はスコットランドのものであり、シデ(hornbeam)の無垢材で作られている。トリニティ・コレッジのハープは、特にクイーン・メアリ・ハープとの細部にわたる類似の著しさから、同じスコットランドの西部高地地方で制作されたのではないかと考えられている。vii 後述するように、12世紀以前のアイルランドでは図像学的資料からも三角形のharpではなく四角形のlyreのタイプが用いられていたと考えられ、これに対してスコットランドでは8世紀から三角形のハープの図像学的資料が残されており、Sanger and Kinnairdら研究者が「アイリッシュ・ハープ」の起源はスコットランドにありと主張する所以である。またSanger and Kinnairdは、‘clarsach’という14世紀末から使われるようになった竪琴を指す言葉も、アイルランドよりもスコットランドでより普及しており、スコットランド起源の可能性が高いとしている。viii

<歴史文献での言及>

アイルランドの竪琴への言及が見られる最初の歴史文献は、12世紀のギラルドゥス・カンブレンシス(Giraldus Cambrensis / Gerald of Wales)の『アイルランド地誌』(1188年)である。ギラルドゥスは、ヘンリー2世によるアイルランド征服 (1169年) 後1183年にアイルランドに赴き、また1185年には勅命によりジョン王子に随行した宮廷付き聖職者・文人だが、その際のアイルランドにおける見聞を記している。

この中でギラルドゥスは、「アイルランドで用いられ親しまれている楽器は二つだけ、すなわちハープとティンパヌムである」と述べている。ix ギラルドゥスのラテン語の原文では、ハープとティンパヌムはそれぞれ‘cithara’, ‘tympano’となっている。アイルランド語で‘cruit’, ‘tiompán’と呼ばれていたものだと思われる。ギラルドゥスは‘cithara’の弦が青銅(aeneis)であるとも言及している。ただしギラルドゥスが用いたラテン語のaeneisの用法は、アイルランド語でのumaの用法と共通するもので、共に真鍮 (brass)とも青銅(bronze)とも翻訳可能な曖昧な言葉である。x

1200年頃までには、‘cruit’は三角形の枠を持つハープを指すようになったので、xi ここでギラルドゥスが‘cithara’と呼んでいるのは三角形のハープのことだと思われる。 一方‘tympano’と呼ばれている‘tiompán’の方は、‘lyre’ (図版3)の系統に属する、より軽量で吟遊楽人が持ち運ぶ目的にかなったものだったようである。xii

ギラルドゥスは「楽器を奏でる技術においてはこの民に比肩するものがないこと」と題した章において次のように述べている。

「この民[アイルランド人]が熱心におこなうことでは楽器演奏だけが称賛に値すると思う。これに関してはわれわれが知っている民の中で断然優れている。われわれに馴染み深いブリタニアの曲のように長くゆっくりしておらず、実に速く、旋律は甘く快い。

彼らがひじょうにすばやく指をあやつるのに音楽的調和が乱れないのには驚かされる。またどの点をとっても完全な技芸によって、複雑な形式の、ゆたかで複雑なポリフォニーの中、心地よい速度で、異なるものが一緒になり、不調和のものが調和して、旋律が共鳴し仕上げられることにも。四度あるいは五度で和音が響くときにはいつもBフラットで始まりこの音にもどる。全体が心地よく甘い調性に満ちるように。

旋律ははじめから終わりまでひじょうに精緻である。厚めの和音が弱い音で響く中で、高い響きの音がじつに奔放に戯れ(以下略)」xiii

Rimmerによれば、これは明らかにlyreではなくharpの演奏を描写したものであり、中世のハープの楽譜は残されていないながらも、ギラルドゥスの描写は18世紀になって初めて書き留められた楽譜の旋律形式と一致するという。xiv なお、12世紀のギラルドゥスは、スコットランドがアイルランドからの入植によって成立した国であることを踏まえた上で、音楽の技においてスコットランドは今やアイルランドをはるかに凌駕しているため、多くの者がスコットランドをその技芸の源であるかのように見なしている、とも述べている。xv

<図像学的証拠:「ケルト十字架」に見るharpとlyre>

Harpとlyre という用語は、用法が混乱しているのが実情であるが、基本的には弦とsoundbox(共鳴箱)の関係で区別される。形状上はharpは三角形、lyreは四角形という大まかな区別が出来る。アイルランドの十字架に刻まれたハープ(三角形)はすべて12世紀後期以降のものである。例外として、9世紀のCastledermotのSouth Cross(図版4)はハープと見なされることもあるが、6弦として描かれており、アングロ・サクソンのSutton Hooの船葬の遺跡から出土した6弦のlyre(図版5)と似たものだったのではないかと考えられる。xvi これ以外のアイルランドの十字架に刻まれているのは、明らかにlyreと見なされる。例えばクロムマックノイズ修道院跡 (聖キアラン により544~588年に創立)のThe Cross of Scriptures(914年に死去したFlannという上王のために作られた、高さ10 フィートの十字架)に刻まれた上部が丸いlyreである。(図版6)石碑以外のアイルランドにおける三角形のハープの図像としては、11世紀と推定されるSt.Mogueという聖人の聖遺物箱(金属製)に描かれたハープが最古のものである。xvii

これに対して、スコットランドでは初期の石碑にも三角形のハープが見られる。最初は東海岸のピクトの石碑に、後には西部高地地方や島嶼地方の十字架に現れるが、ピクト文化の影響が指摘されている。最古のものは8~9世紀と推定される、Easter RossのNiggにある石碑であり、ダビデのシンボルとしてのハープが刻まれている。(図版7)ここでは奏者なしにハープだけが独立したモチーフとして刻まれており、奏者と共に描かれるアイルランドとは異なる傾向である。Niggの石碑に見られるハープと似たものを演奏している竪琴弾きの姿が、10世紀のものと見られるPerthshireのDupplinの石碑(図版8)に見られるが、奏者は椅子ないし玉座に座った姿で描かれており、当時椅子は身分の高い者に限定される家具であったことから、描かれているのは王としてのダビデか、または竪琴弾きの地位の高さを示唆するものと見なされる。xviii 竪琴を弾くダビデ王のキリスト教の図像は、9世紀から14世紀にかけて多く見られる。xix

では古代の「大陸のケルト人」の竪琴はどのようなものだったのだろうか。不確かな手がかりではあるが、ディオドロス・シクロス(前60~30年頃『図書館』V, 31)は、「ガリア人」には「バードと呼ばれる叙情詩人がいるが、彼らはリュラ[lyre]に似た楽器にあわせて賛歌や諷刺歌を歌う」xx と述べている。三角形の枠をもったハープの図像的証拠が最初に現れるのは、上にも述べたとおり8世紀のPicto-Scottishの石碑であり、これはヨーロッパのどの地域よりも200~300年先んずるものであることから、SangerとKinnairdは三角形の枠をもったハープの起源を、ピクトおよびスコットランドのブリトン人に求めている。xxi

<中世アイルランド文学に登場する竪琴>

(i) ‘cruit’/‘tiompán’

中世アイルランド文学に登場する竪琴は、‘cruit’ないしは ‘tiompán’と呼ばれている。それぞれ、先に引用したギラルドゥス・カンブレンシスが、アイルランドで用いられ楽しまれている二つの楽器として挙げていた「ハープとティンパヌム」に相当するものと思われる。‘Cruit’は弦楽器の総称のようだが、文学テクストの描写によれば、小型の金属弦の竪琴である。 一方‘tiompán’の方は、‘lyre’の系統に属するが、これも金属弦で、文学のテクストでは三弦とされている。xxii 二つの用語は厳密な使い分けはされておらず、両方を含めて日本語で「竪琴」と呼んでさしつかえないようだ。

以下に見るように、中世アイルランドの神話的文学テクストにおいて、‘Cruit’の旋律と‘tiompán’の旋律はともに、異界・呪術との関わりが注目される。

(ii) 『マグ・トゥレドの第二の戦い』

呪術といえば、中世アイルランド語文学では、まずは、そしてドルイド(賢者/魔術師的な存在)により操られる言葉の呪詛が思い浮かべられるが、後で見るように、竪琴弾きは、詩人やドルイドと重なり合う存在として描かれている。‘Cruit’や‘tiompán’の旋律は、ドルイドや詩人の言葉による呪術と同質のものだと見なされ得ると考えられるわけである。それを端的に表現していると思われるのが、竪琴の旋律により聴き手を心身ともに呪縛する「三つの旋律」である。xxiii すなわち「嘆きの旋律」、「笑いの旋律」、「眠りの旋律」だが、中でも「眠りの旋律」によって導かれる眠りは、妖精による魂の略奪の際に起こるトランス状態/眠りと同質のものとして描かれ、しばしば死と結びつく極めて呪詛性が濃いものである。

竪琴の「三つの旋律」の本質を考える上で要となるのは、神々トゥアタ・デー・ダナンとの結びつきであると思われる。『マグ・トゥレドの第二の戦い』(成立は11世紀)では「サウィルダーナハ」(「百芸に通じた」の意)の綽名を持つルグの技芸の一つとして、竪琴(‘cruit’)による「三つの旋律」の演奏が描かれている。ルグはこれを王ヌアダをはじめとするトゥアタ・デー・ダナンの神々の前で披露する。まず「眠りの旋律」では皆を丸一日眠らせ、次の「嘆きの旋律」では泣き嘆き悲しませ、三つ目の「喜びの旋律」では一同を笑いさざめかせ喜びで満たした。竪琴の「三つの旋律」は聴き手を自在に操る呪術的なものなのである。xxiv

この後ルグは、土着の魔族とも言うべきフォウォレとの戦い(マグ・トゥレド第二の戦い)においてトゥアタ・デー・ダナンを勝利に導く。そして父神ダグダと武者オグマ共に、フォウォレに連れ去られたダグダの竪琴弾きウアトネを奪回すべく、フォウォレの宮廷に乗り込む。ダグダの竪琴は、広間の壁に掛けられていたが、ダグダが命じないかぎり鳴らないように、その旋律は封じ込められている。ダグダは竪琴にむかって呼びかける。

‘Tair Daur Dá Bláo,

Tair Cóir Cethairchuir,

Tair sam, tair gam,

Béola crot 7 bolg 7 buinne!’

(‘Come Daur Dá Bláo, 「二つの牧場のオーク/林檎の木の囁き」よ来たれ

Come Cóir Cetharchair, 「よい調べの四角」よ来たれ

Come summer, come winter, 夏よ来たれ、冬よ来たれ

Mouths of harps and bags and pipes!’) xxv 竪琴とバグパイプと笛の口よ!

竪琴には‘Daur Dá Bláo’と‘Cóir Cethairchuir’という二つの名前があり、前者は‘Oak of Two Meadows’という意味( ‘Oak’がドルイディズムにおいて聖なる樹であることは周知のとおり)、後者は‘proper, fitting, just, true’ + ‘four-side, square’という意味だと解されている。xxvi ‘Cóir’ は‘the proper tuning or harmonizing of a harp, or any musical instrument’ の意味であるから「よい調べの四角」という意の名前となる。xxvii 前者は別説では、‘Daurdabla’を‘durd, or dord’( ‘a murmer’の意)と‘alba, aball’ (‘a sweet apple tree’の意)の所有格の組み合わせと解釈され「林檎の木の囁き」の意とされる(林檎も異界との結びつきが強い)。xxviii ‘Cóir Cethairchuir’という名前から、このダグダの‘cruit’は四角い形状だったものと思われる。『マグ・トゥレドの戦い』の成立は11世紀とされる。アイルランドの石の十字架に残る図像学的証拠は、アイルランドでは12世紀以前は四角形の‘lyre’が用いられていたことを示しており、ダグダやルグが弾いた‘cruit’は、三角形のハープではなく、四角形の‘lyre’であったと考えられる。

さて、ダグダが彼の‘cruit’に名前で呼びかけると、竪琴は壁から彼の方へ向かって飛んできて、その途上九人のフォウォレを殺し、ダグダの手に収まった。ダグダはそこで「三つの旋律」を奏でる。最初に「嘆きの旋律」、次に「喜びの旋律」、その効果はルグの演奏と同様である。そして最後の「眠りの旋律」でフォウォレを眠らせ、彼らの殺意から無事逃れ帰った。

トゥアタ・デー・ダナンのアイルランドにおける支配の達成を語るこの物語において、竪琴による「三つの旋律」の演奏は、ルグの場合もダグダの場合も、いわば神として、王としての力の顕現となっているわけである。特にダグダの場合、主人の呼びかけに生きもののごとく応えるという、竪琴とその持ち主との深い密接な関係が際立っている。またここでは竪琴の旋律は、特定の優れた弾き手によってのみ引き出され得る魔術的なものであるとされている。

「三つの旋律」は、ルグやダグダのような主要神だけでなく、トゥアタ・デー・ダナンの他の一連の「竪琴弾き」たちが持ち合わせている技能でもある。『マグ・トゥレドの第二の戦い』でフォウォレに連れ去られたのは、ダグダの竪琴弾きウアトネであった。ダグダ、ルグ、オグマの三人は彼の奪回のためにフォウォレの宮廷に乗り込んで行ったはずなのだが、実際に取り戻した竪琴はダグダのものであり、また竪琴を演奏するのもダグダ自身である。テクストには「眠りの旋律」が効を奏したことによって「三人は無事フォウォレの殺意から逃れた」とあるが、この三人とはルグ、オグマ、ダグダの三人だと思われ、連れ戻しに行ったはずのウアトネへの言及はない。ウアトネという竪琴弾きは、「人物」というよりも、竪琴から旋律を引き出すダグダの能力を具現化したような存在ではないかと思われる。そもそもウアトネという名前は「詩や音楽における調和」を意味するものであり、多分にシンボリカルな存在であることを伺わせるのである。xxix

(iii) 『フロイヒの牛捕り』

竪琴弾きウアトネが奏でる「三つの旋律」は『フロイヒの牛捕り』(成立は8世紀頃、写本は12世紀)にも登場し、その起源が説明されている。xxx このテクストでは、ダグダの竪琴弾きウアトネの妻は、妖精ボアンドとなっている。ボアンドはボイン川の女神で、『エーダインへの求婚』ではダグダとの間にオイングス・オグをもうけている。xxxi ここからもダグダと彼の竪琴弾きウアトネとが互いに重なり合う存在であることが伺われる。ボアンドが三つ子の息子を生んだ際にウアトネが奏でた「三つの旋律」から、三人の息子たちはそれぞれ「嘆きの旋律(goltraige)」、「喜びの旋律(gentraige)」、「眠りの旋律(súantraige)」と名付けられたという。ウアトネがこの時弾いたのはダグダの竪琴である。母親のボアンドは、このウアトネの三人の息子が奏でる竪琴の音楽(すなわち「三つの旋律」)は、死者を出すだろうと予言する。実際「三つの旋律」の名前を持つこの三人の竪琴弾きがアリルとメドヴの宮廷で演奏すると、十二人が泣き悲しむあまり死んでしまう(非常に強力な「嘆きの旋律」であったと思われる)。彼らの竪琴には金や銀で出来た蛇、鳥、猟犬の姿がほどこされており、弦がつま弾かれると、これらの蛇、鳥、猟犬は、人々の周りをぐるぐると巡ったとされている。竪琴の旋律および竪琴そのものが持つ力と魔術性を表現したエピソードである。

(iv) 「トゥアグ・インヴェル」

「トゥアグ・インヴェル」は、トゥアグという河口の名前の由来を語る『ディンヘンハス』の一つである。『ディンヘンハス』とは、アイルランドの地名にまつわる伝説、説話を収集したもので、11~12世紀に成立したものだと考えられている。xxxii 「トゥアグ・インヴェル」では、『マグ・ムクラマ戦い』において‘tiompán’で「三つの旋律」を奏でたとされる竪琴弾きであり妖精の丘(シー)の王の息子であるフェル・フィーが、xxxiii ドルイドとして登場する。「トゥアグ・インヴェル」でドルイドのフェル・フィーが操るのは、言葉の呪術であり、呪詛的な眠りをもたらす呪文を唱える。また彼はその際同時に、「眠りの旋律」も奏でるのである。「トゥアグ・インヴェル」には韻文および散文のヴァージョンがあるが、12世紀の『レンスターの書』に収められた、韻文のヴァージョンで物語られている伝説では、次のように語られている。xxxiv コナル王の美しい娘トゥアグの美しさの噂を聞き及んだ海神マナナン・マク・リルは、トゥアタ・デー・ダナンのドルイドのフェル・フィーを使者としてタラの王宮に送り込んだ。ドルイドのフェル・フィーは、女性の姿をとってトゥアグの侍女になりすまし、タラに三日間滞在する。そして四日目の晩、娘に魔法の呪文を唱えて娘をぐっすり眠らせ、肩にかつぎ「眠りの旋律」を奏でると、娘をタラから海辺へと運び去ったのである。しかし彼が舟を捜しに行っている間に、娘は波にさらわれて溺れ死んでしまう。そこで、その河口(‘inbir’)は「マナナンの妻」の名前、すなわちトゥアグにちなんでトゥアグ・インヴェル(‘Tuag Inbir’)と呼ばれるようになったのだという。

ドルイドのフェル・フィーは「眠りの呪文」だけでなく「眠りの旋律」をも操っている。このテクストからも明らかなように、「眠りの呪文」と「眠りの旋律」は明らかに重複している。これは、フェル・フィーがドルイドでありまた‘tiompán’の奏者でもあるという伝承を反映したものと思われる。またフェル・フィーは、後世「妖精」と見なされるようになるトゥアタ・デー・ダナンであるが、彼の言葉の呪文と竪琴の旋律はどちらもトランス/魔法の眠りをもたらしており、これは異界への人間の魂の略奪を意味する。19世紀になって収集された妖精に関するフォークロアでは、妖精の音楽はトランス状態で人間の魂を妖精の国に略奪することが語られている。例えばエトナという新妻は、幽かな音楽が聞こえてくると深いトランス/魔法の眠りに陥り、さらにはその状態で妖精の丘に連れ去られてしまう。 このようなトランス/魔法の眠りは、脱魂とも妖精による憑依とも説明され、「チェンジリング」の民間信仰と結びつく。xxxvi 溺死もまた「死」ではなく妖精の国へ連れ去られたのだ、若い女性の場合は妖精王の花嫁として連れ去られたのだとされる。xxxvii この観念が中世に遡るものであることは、妖精の丘(シー)の王の息子フェル・フィーの竪琴の旋律により、トゥアグがトランス/眠りに陥って溺死し、それゆえ彼女が海神マナナンの「妻」と呼ばれていることからも、そして14世紀末~15世紀の『ロリンソンB506写本』に収められた散文のヴァージョンには「もしかすると娘をさらって行ったのはマナナン自身だったのかもしれない」という一節があることからも、明らかだと思われる。

(v) 『ディン・リーグの殺戮』

『ディン・リーグの殺戮』という9世紀の散文物語は、ラヴリド・ロングシャハという、紀元前3世紀末のレンスター王と考えられる人物についての始祖伝説となっている。xxxviii この物語には三つのヴァージョンがあるが、「眠りの旋律」が登場するのは、主要な『レンスターの書』のヴァージョンにおいてである。ラヴリドは、亡命先のマンスターでスコリアト王の娘モリアトと恋に落ちるが、しかしモリアトは母親に厳重に監視されていて、恋人たちの逢瀬はかなわない。そこで王が盛大な宴を催した折、ラヴリドの竪琴(‘cruit’)弾きであるクラフティネが「眠りの旋律」を奏で、母親を含めた一同を眠らせてしまう。クラフティネは竪琴の旋律により「死の眠り」(‘suanbás’)をかけたのだと説明される。ラヴリドはモリアトの婿として正式に迎えられ、マンスターの軍勢の支援を得て、かつて祖父や父の居城であったディン・リーグの奪回のために向かうが、彼らはこれを滅ぼすことができない。そこで竪琴弾きクラフティネが要塞にのぼり、中にいる軍勢にむかって「眠りの旋律」を奏でるという策を講じた。「眠りの旋律」によって敵は眠りに落ち、そこをラヴリドの軍が襲って抵抗を受けることなく殺戮し、要塞を略奪した。「死の眠り」(‘suanbás’)という説明は、この場面における「眠りの旋律」にこそ相応しいものである。

(vi) 『ダ・コガの館』

竪琴弾き(‘cruitire’)クラフティネは、『ダ・コガの館』という作品では、さらにドルイド的な、つまり呪詛性の濃厚な姿で登場する。xxxix この物語におけるクラフティネの役回りは、アルスター王コルマクに、次々とゲシュ xl を破らせ、彼を破滅に導くことである。これは、クラフティネの妻であるシュケンブが、コルマクの愛人であったことへの嫉妬ゆえの復讐と説明されている。

コルマクのゲシュの一つは、クラフティネの竪琴を聴くことであった。クラフティネはわざわざコルマクのもとに赴き、彼の破滅を招くために‘Ceis Cendtoll’を奏でる。‘Ceis Cendtoll’の解釈は分かれているが、‘a head-sleeping, or a debilitating Ceis, or tune which left him an easy prey to his enemies’-すなわち「死の眠り」(‘suanbás’)をもたらす「眠りの旋律」と同様のもの-というO’Curryの解釈が妥当だと思われる。xli またコルマクがロッホ・ローで水鳥と共に泳いでいることを知ると(これも彼のゲシュの一つ)、百五十人の若者を鳥の姿に変え、さらにその翼に毒の魔法の呪文をかける。鳥たちは湖に行くと、コルマクの一行に向かって、その毒の呪文が込められた翼をはためかせ、コルマクらは湖畔で眠ってしまう。しかしそこへ鷹に姿を変えたシュケンブがやって来て、鳥を殺し退治した。眠っている間に鳥に殺されるところを救ってくれたわけである。しかしすでにゲシュは破られ、クラフティネの呪詛は十二分に効を奏し、コルマク王の命運は今や尽きたのである。

この物語でもクラフティネの竪琴の音楽は、コルマクの破滅と死をもたらす極めて呪詛的なものである。また彼は、若者を水鳥に変身させる魔法や、その翼に毒の呪文をかけるという悪しき呪術を操ることも出来る。彼が鳥の翼に込めた「毒の呪文」の結果、コルマクの一行が眠りに陥り、あやうく無抵抗のまま殺されるところだったことも、『ディン・リーグの殺戮』における彼の「眠りの旋律」との共通点として注目される。

以上見てきたように、中世アイルランド文学に登場する竪琴(‘cruit’/ ‘tiompán’)弾きたちの「三つの旋律」は、トゥアタ・デー・ダナンの神々としての力の顕現であり、中でも「眠りの旋律」は、ドルイドやの言葉による呪詛と同質の、呪術性が濃いものであると言える。その眠りは、妖精による人間の魂の異界への略奪と見なされるトランスとも同一視される。アイルランドにおいて竪琴を特別なモノにしているのは、竪琴の異界や異界の神々と結びつき、呪術性が込められた旋律であると考えられる。

<Popular Balladsに見られる竪琴>

以上のような竪琴の異界との繋がり・呪術性は、19世紀に収集されたスコットランドの民間バラッドにも受け継がれていると思われる。アイルランドとスコットランドは、同じケルト語のゴイデリックの系統に属する言語文化圏である。スコットランド・ゲール語は、もともと5世紀にアイルランドからのアイルランド語話者の入植によってもたらされたアイルランド語であり、10世紀(ないしはそれ以降)までほぼアイルランド語と同一の言語であった。xlii そもそもラテン語の‘Scoti’(Old Irish の‘Scot’)はアイルランド人の意であったのである。ゲール語は中世初期には分化が明らかになるが、文学のレベルでは、言語は地域性を反映しておらず、12~17世紀のアイルランドとスコットランドの文学文化はほぼ同一と見なされる。xliii アイルランドとスコットランドの竪琴弾きの交流も盛んに行われた。xliv

アイルランドにおけるのと同様、竪琴はスコットランドにおいても‘folk’ instrumentではなく、常にprofessional’s instrumentであり、貴族階級と結びついた楽器であった。その技術と訓練は称賛され、社会的にも他の音楽家よりも高い地位を享受していた。xlv

民衆の間で口伝えに受け継がれてきたバラッドでは、ゆえに、竪琴がフィドルや笛に置き換えられているヴァージョンが多いが、呪術性は忘れられていないようである。例えば、1880年にシェトランド島で採集された『オルフェオ王』(King Orfeo)というバラッドがある。スコットランドにおける英語のヴァリエーションである「スコッツ語」で語られている。これは古典のオルペウスの物語だが、直接には14世紀のイングランドのロマンス、『サー・オルフェオ』(Sir Orfeo)の系譜を汲むものと思われる。『サー・オルフェオ』では古典の物語と同じく、オルフェオ王が奏でるのは竪琴であったが、19世紀のシェトランド島のバラッドでは笛に置き換えられている。オウィディウスの『変身物語』では、黄泉の国ハデスで オルペウスが妻を想う心情をうたって竪琴の弦をかき鳴らすと、血の気のない亡者たちはもらい泣きし、復讐の女神たちも感動のあまり初めて頬を涙で濡らし、冥王と王妃プロセルピナですら心動かされ、彼の嘆願を拒むことができなかった、と語られている。一種の「嘆きの旋律」であったわけである。この場面は、14世紀イングランドの『サー・オルフェオ』では、オルフェオの竪琴の甘美なメロディーに、妖精王も王妃も、その音色を聞いた者はみな大いなるよろこびを感じたと語られ、「喜びの旋律」に相当するものとなっている。シェトランドの『オルフェオ王』は妖精王の前で笛を演奏するのだが、中世アイルランド文学に登場した三つの旋律のうち、まず「嘆きの旋律」と「喜びの旋律」に相当するものを、そして「眠りの旋律」の代わりには「病んだ心もすこやかにしたであろう陽気ないいリールダンスの曲」を奏でたとなっている。xlvi

An first he played da notes o noy, 最初に彼は悲しみの調べを

An dan he played da notes o joy. 次には喜びの調べを奏でた

And dan he played da göd gabber reel, それから陽気ないいリールダンスの曲を

Dat meicht ha made a sick hert hale. これは病んだ心もすこやかにしただろう

‘Noo tell to us what ye will hae: 「さて何が望みか言うがよい

What sall we gie you for your play? お前のその演奏にたいして何を与えようか」

このバラッドでは『サー・オルフェオ』と同様に、ハデスが妖精の国に置き換えられており、オルフェオは王妃の奪還に成功している点において、古典のオルペウスの物語とは異なる展開を持つ。もっとも、オルペウスが妻の奪還に成功したというギリシア語(アレクサンドリア)のヴァージョンも存在しているのだが。xlvii エリアーデが『シャーマニズム』でも言及しているが、異界に旅して妻の魂を連れ戻すオルペウスは、きわめてシャーマン的な様相を帯びている。xlviii

ケルト語圏からゲルマン語圏へと視野を広げると、同じく『サー・オルフェオ』の流れを汲む主題を扱ったものと見なされているものに、『竪琴の力』(Hapans Kraft)というスウェーデンのバラッドがある。xlix 『サー・オルフェオ』では、王妃は妖精王から果樹園の「接ぎ木」の下で待つようにと命じられ、オルフェオと千人の騎士たちが王妃を取り囲んで守ろうとするが、彼女は妖精王の魔法によりかき消えてしまう。オルフェオは王位を捨て森の野人となって、妖精王の国から竪琴の演奏により妻の奪還に成功したのであった。『竪琴の力』のバラッドでは、『サー・オルフェオ』における妖精王は、ネック(Neck)という川の精にとってかわられている。ピーター卿の許嫁のカースティンは、彼女の二人の誇り高い姉と同様、川で溺れる(ネックに連れ去られる)ことが運命づけられている。ピーター卿は彼女の乗る馬に黄金の蹄鉄を作り、前に12人、左右にも12人のお供をつける。ところが森にさしかかったところで、お供の者たちは金色の角をもった雄鹿を見ると追いかけて行ってしまう。Kerstinは一人で川にかかる橋まで行くのだが、金色の蹄鉄をつけた馬がつまずき、彼女は流れの速い川に落ちてしまう。ピーター卿は黄金の竪琴を水中の異界に棲むネックに向かって奏でる。

The first stroke on his gold harp he gave 黄金の竪琴をつま弾く最初の音で

The foul ugly Neck sat and laughed on the wave. 見るもいまわしいネックが川面に座って笑った

The second time the gold harp he swept, 黄金の竪琴を二度目につま弾くと

The foul ugly Neck on the wave sat and wept. 見るもいまわしいネックは川面に座って泣いた

The third stroke on the gold harp rang, 黄金の竪琴の三度目のつま弾く音で

Little Kerstin reached up her snow-white arm. カースティンは雪白の腕をのばした

He played the bark from off the high trees; 彼の演奏で背高い樹の皮がはがれ落ち

He played Little Kerstin back on his knees. 彼の演奏でカースティンは彼の膝に戻った

And the Neck he out of the waves came there, そしてネックは水から出て来た

And a proud maiden on each arm he bare. 両腕には一人ずつ誇り高い乙女を抱えて l

最初に「喜びの旋律」、次に「嘆きの旋律」に相当すると思われるものを奏で、三つ目の旋律はカースティンのみならず、彼女の二人の姉をもネックの棲む水の異界からこの世へと奪還する力を持っている。『オルフェオ王』や『竪琴の力』といった民間伝承バラッドには、竪琴には異界の存在をも動かし、異界に連れ去られた人間をこの世に連れ戻す力があるという、シャーマンにもなぞらえることのできる観念が受け継がれていると言えよう。逆に言えば、19世紀に収集された民間伝承バラッドに断片的な形で語られている竪琴および竪琴弾きにかかわる呪術性は、時を遡れば中世アイルランドの神話物語の中に、より鮮明な姿をもって描かれているのである。

-----------------------------------------------------------

i Joan Rimmer, The Irish Harp (Cork: Mercier Press, 2nd edn, 1977), p. 33.

ii Keith Sanger and Alison Kinnaird, Tree of Strings: crann nan teud: a history of the harp in Scotland (Temple, Midlothian: Kinmor Music, 1992), p. 53.

iii Sanger and Kinnaird, p. 69.

iv Rimmer, p. 33.

v Siobhán ArmstrongのCláirseach na hÉireann: The Harp of Ireland : http://www.siobhanarmstrong.com/music.htm; Ann HeymannのCruit go nÓr: Harp of GoldはiTunesでクリップが聞ける。また、Early Gaelic Harp Infoというサイトでも中世のゲーリック・ハープの音色を再現したクリップが聞ける: http://www.earlygaelicharp.info/

vi Rimmer, p.1.

vii Sanger and Kinnaird, pp. 53-68. サイズについては p. 212 (Appendix A: Harp Measurements)参照.

viii Sanger and Kinnaird, pp. 34-35.

ix ギラルドゥス・カンブレンシス『アイルランド地誌』有光秀行訳, 青土社, 1996年, p. 207;Gerald of Wales, The History and Topography of Ireland, trans. by John O'Meara, rev. edn (London: Penguin Books, 1982), p. 103.

x http://www.annheymann.com/gold.htm, n.1.

xi Sanger and Kinnaird, p. 33.

xii Ann Buckley, ‘What was the Tiompán? Problem in Ethnohistorical Organology: Evidence in Irish Literature’, Jahnbuch fur Musikalische Volks und Volkerkunde, 9 (1978), 53-88 (p. 83).

xiii 『アイルランド地誌』, p. 209.

xiv Rimmer, pp. 30-31.

xv The History and Topography of Ireland, p. 104.

xvi Rimmer, p. 23.

xvii Sanger and Kinnaird, p. 17.

xviii Sanger and Kinnaird, pp. 14-16.

xix Rimmer, p. 13.

xx 『ユリイカ 特集ケルト 源流のヨーロッパ』, 1991年3月号, p. 101.

xxi Sanger and Kinnaird, p. 29.

xxii Buckley, p. 61.

xxiii Cf. Karen Ralls-MacLeod, Music and Celtic Otherworld: From Ireland to Iona (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), pp. 80-86.

xxiv Cath Maige Tuired: The Second Battle of Mag Tuired, ed. by Elizabeth A. Gray (London: Irish Text Society, 1983; repr. 1998), p. 42.

xxv Cath Maige Tuired, pp. 70-71.

xxvi Cath Maige Tuired, p. 113.

xxvii Eugene O’Curry, On the Manners and Customs of the Ancient Irish (1873; repr. Dublin: Edmund Burke, 1996), vol. III, p. 214.

xxviii O’Curry, p. 214.

xxix O’Curry, p. 222.

xxx Táin Bó Fraóích, ed. by W. Mead (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1967); Trans. by Mary Byrne and Myles Dillon, Études Celtiques, 2 (1937), 1-27.

xxxi Tochmarc Étain, ed. and trans. by Osborn Bergin and R. I. Best, repr. from Ériu, 12, part II (Dublin: Royal Irish Academy, 1938), pp. 10-11.

xxxii ‘The Prose Tales in the Rennes Dindsenchas’, ed. and trans. by Whitley Stokes, Revue Celtique, 15 (1894), 272.

xxxiii Cath Maige Mucrama: The Battle of Mag Mucrime, ed. by Máirín O Daly (London: Irish Text Society, 1975); Ed. and trans. by Whitley Stokes, ‘The Battle of Mag Mucrime’, Revue Celtique, 13 (1892), 426-74.

xxxiv ‘Tuag Inbir’ in The Metrical Dindshenchas, Part IV, ed. by Edward Gwynn (Dublin: Hodges, Figgis, & Co., 1924), pp. 58-69.

xxxv Lady Wilde, Ancient Legends, Mystic Charms & Superstitions: With Sketches of the Irish Past (1888; London: Chatto & Windus, 1925), pp. 42-45.

xxxvi 妖精のチェンジリングについては拙論「妖精信仰と魔女裁判」,安田喜憲編『魔女の文明史』,八坂書房, 2004, pp. 209-326参照。

xxxvii W. B. Yeats, ‘A Note on “The Host of the Air”’ in Writings on Irish Folklore, Legend and Myth (London: Penguin Books, 1993), 212. 溺死が妖精による魂の略奪であるという観念は、14世紀イングランドの『サー・オルフェオ』にも登場している。拙論「妖精に襲われた王国」,

柴田陽弘編『ユートピアの文学世界』,慶應大学出版会, 2008, pp. 159-180参照。 妖精による人間の魂の略奪については拙論‘The Wild Hunt and the Celtic Fairy Rade’, Celtic Forum, 3 (1998), 2-20参照。

xxxviii ‘Orgain Denna Ríg’, ed. by David Green, in Fingal Rónáin and Other Stories (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1955; repr. Dundalgan Press, 1993), pp. 16-23; Ed. and trans. by Whitley Stokes, Zeitschrift fur celtische Philologie, 3 (1901), 1-14.

xxxix ‘Bruiden Da Choca', ed. and trans. by Whitley Stokes, Revue Celtique, 21.

xl Gessa (geisの複数形)は英雄の運命を支配する絶対的な禁忌であり、呪詛的な性格を持つ。

xli O’Curry, p. 254.

xlii Paul Russel, An Introduction to the Celtic Languages (London and New York: Longman, 1995), pp. 9-10.

xliii R. D. S. Jack ed., The History of Scottish Literature, vol. 1, Origins to 1660 (Mediœval and Renaissance), (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987), p. 245.

xliv Sanger and Kinnaird, pp. 101-110.

xlv Sanger and Kinnaird, pp. 1-2.

xlvi Francis James Child ed., The English and Scottish Popular Ballads (1882; Folklore Press, 1957), vol. I, p. 217.

xlvii W. K. C. Guthrie, Orfeus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement (London: Methuen, 1935, 2nd ed., 1952), p. 31.

xliviii ミルチア・エリアーデ『シャーマニズム』下,堀一郎訳(ちくま学芸文庫, 2004), p. 160.

xlix Lowry Charles Wimberly, Folklore in the English and Scottish Ballads (Chicago: University of Chicago Press, 1928), p. 334.

l Thomas Keightley, The Fairy Mythology: Illustrative of the Romance and Superstition of various Counties (1850; New York: Haskell House, 1850), p. 150.

▲目次へ戻る

2010年2月6日 建畠 晢「もの派――近代のアポリア」 (国際シンポジウム芸術部会、10年1月16日) ▲目次へ戻る

「もの派 ―――近代のアポリア」

建畠 晢(国立国際美術館館長、美術批評)

もの派は、第二次大戦後の日本のアヴァンギャルド・アートの系譜の中で、日本的な(あるいは東アジア的なというべきかもしれないが)固有性を鮮明に掲げた例外的な運動であった。しかしその固有性の主張が、常に反近代主義の意識と一対になっていたという意味では、明治以降の“日本近代のアポリア”を継承している、もしくはその延長上に出現した問題を抱えているように思われる。

この古くて新しいアポリアを典型的に示しているのは、たとえば画家、須田国太郎(1891年―1961年)の“切花的芸術”への批判である。美術史家でもあった須田は、「我油絵はいずこに往くか」と題されたテキスト(1)の中で、近代日本の油絵は西洋で展開された「送迎はてしない新様式」の移入に終始してきたに過ぎないと断罪している。それは文化的風土とは無縁の切花的芸術であって、日本の土壌に根付くはずもなく、すぐにしおれてしまう。故に画家たちは花を咲かせ続けるべく、自らの内に何の必然性もない新様式を次々に西洋から受け入れ続けるしかないというわけである。

こうした主張は、今日的な言葉にすれば、いかにも初発的な文化的コロニアリズム(とその受容)への批判ということになろう。テキストが書かれたのは敗戦後間もない1947年で、日本はGHQの統治下におかれていた。敗北の問題に直接に触れているわけではないが、近代洋画を代表する画家の一人である彼にとって、当時の状況は、西洋の模倣ではなく日本的な油絵の可能性を希求せざるをえないことの切実なモチベーションをなしていたに違いない。

しかしここで問題にされるべきなのは、切花を排して日本の画家としての文化的必然性に根差した花を咲かせようとする、その土壌とはなにかということである。文化的必然性をいうならば、それは近代以前への短絡的な回帰ではありえないだろう。また日本の近代から、西洋からの受容を引き算した、その残りの部分ということも出来ないはずである。なぜならそのような“純粋な文化”は現実にはどこにも存在していなかったのだから。

花が根差すべき土壌とは、実は引き剥がすことも出来なければ一体化することもかなわない西洋の影に覆われた土壌であった。それこそが確執に満ちた日本の近代の文化的必然性なのである。切花的芸術を否定したところで、日本の近代から西洋の近代を拭いさられるべくもない。もし純然たる日本的な油絵を求めるとしたら、それは空想の土壌に咲いた幻の花でしかありえない。須田国太郎が、模倣を批判するばかりで、その先の道筋を示すことなく筆をおいているのは、日本的な油絵とは、つまるところ反切花的芸術としか形容しえない、つまりそれ自体の内実において語ることができないというジレンマに、暗黙の内に気づいていたからだといえよう。

+

日本的、東アジア的な美術が、対立項なく存在しうるというのは、本来的に語義矛盾である。日本的、東アジア的という認識そのものが、それを侵してきたより強力な存在を前提としているのだ。この認識は、一つの抵抗として成立しているといってもよい。

もの派が出発点において強烈な反近代主義の主張を掲げざるをえなかったのは、そのためである。彼らもまた一種の文化的コロニアリズム批判の立場に身を置いていたのだ。もの派がもし新しかったとすれば、そのことによって不可避的に招来されるジレンマ(西洋を引き算したところで、回帰すべき理想郷が現れるわけではない)を、克服すべき自らの内なる課題として見据え得たというところにあるだろう。つまり批判の先の道筋を、思想的な内実において示すという可能性に彼らは賭けたのである。

もの派はいわゆる結社ではなく、東京を中心とした一群の作家たちの70年前後の活動に漠然とかぶせられた名称であって、命名の由来も定かではないために、厳密な定義をすることが困難な運動である。私がインタビューした作家たちや関係のあった美術評論家たちは、いずれも命名者であることを否定しているが、たとえばダダの場合には作家たちの間で名称の“著作権争い”が起きたことなどに比して、興味深い事実である。少なくとも当初においては一つの運動体としての自覚は希薄であり、名称が定着して後も、もの派として一括されることが嫌われていたふしすらある(2)。事実、当事者たちの手によってもの派の名のもとに組織された展覧会は一つもないのである。

しかしそうした事情は、何らもの派自体を疑わしめるものではない。たとえ事後的な規定であるにせよ、もの派と呼ばれるべき運動の実体は明らかに存在していたし、その出発点や中核をなす作家たちの名前を特定することも可能なのだ。

たしかに“厳密な定義”は困難であるにしても、一般的にいえば、もの派とは60年代末の状況の中で、ミニマリズムなどの動向を間接的な背景としつつ、即物的な反造形主義に向かった運動であり、“もの”が示す様相ないし状態を、一種のインスタレーションとして提示することを共通の方法としていた。(“もの”という言葉はきわめて多義的であり、英語には翻訳しにくいのだが、とりあえずここでは“thing”、“matter”、“material”、“object”などの意味の合わさった言葉としておく。)

さてもの派の事実上の出発点とみなせるのは、1968年10月の第一回須磨離宮公園現代彫刻展(神戸)に出品された関根信夫の《位相―大地》と題された作品である。より正確にいうならば、この作品の制作過程で立ち現れた土の存在の圧倒的な迫力が、事前の構想をしのいでしまったことを実感した時ということになろう。

《位相―大地》は、公園の地面に深さ2メートル60センチ、直径2メートル20センチの円筒形の穴を掘り、その傍らに掘り出した土を同じ大きさの円筒形に積み上げてみせた作品である。単純な造作だが、難問は土の固定の仕方で、最後は東大の地質学研究室にまで相談し、型枠の中に土とセメントを交互に入れて踏み固めながら重ねていくという方法が取られた。

当時、彼にはアースワークの知識はほとんどなかったという。何も野外の環境を積極的に意識したわけではなく、出品を依頼されたのがたまたま野外彫刻展であったというに過ぎない。関根の本来の関心事はトポロジックな空間の問題であった。制作を手伝った吉田克郎は、掘った土は、そのまま盛り上げておけばいいのではないかと提案したが(2)、関根の意図にはそぐわなかった。彼はこの機会に、身体を越えるスケールの空間を厳密な幾何学的形態として出現させようと考えていたのである。

見方次第ではこの作品はミニマル・アート的であり(その遠い影響があったことを作家自身も認めている)、またあたかも大地からそのまま抜きとったかのようにネガとホジの空間を対立させるというトリッキーな造作でもある。また平地に池を掘り、その同じ土で築山を造るという中国の伝統的な作庭技法も、どこかで意識されていたらしい。

しかし結果として彼を驚かしたのは、当初の構想を押し潰す、予想もしなかった“もの”自体の迫力であった。それは彼(と彼を手伝った、吉田克郎や小清水漸ら後のもの派の作家たち)にとって、一週間の現場の作業の中で立ち会ってしまった“事故”のようなものであったとさえ関根は語っている。(3)

もっとも制作時の段階では、彼は自らのこうした実感を批評言語によってつかむことが出来ないでいた。別の問題が発生したことを認識しながらも、トポロジックな空間はいぜんとして彼の関心事であり続けていたのである。《位相―大地》を論じた批評家たちのテキストも、総じてネガとポジの対比といった解釈の域を出るものではなかった。その彼にとって大きかったのは、程なく東京で出会った李禹煥の存在である。

作品を見てきた李の言葉は、当時の批評の文脈からすれば、まったく意外なものであった。翌年(1969年)に発表された関根信夫論(4)の中に、その李の解釈は端的に示されている。彼は記す。

太初より、世界はいつもそのままあるがままに充ちている。だが人間は、世界を前にして立つという意識の独自の働きの高揚のためにか、あるがままをあるがままにみることはできない。自然の風光のなかですらアイディアマンたちは、自然を作り変え飾りをつけ加えようと、そこらじゅうの公園で騒ぎたてている実情をみるがいい。(…・)だのにそれは(…・)そのままの世界のあざやかさ、とでもいうべき感動的な表情を見せ伝える一つの物体と化しているのである(4)。

トリッキーな操作の典型であるはずの「全く可笑しな姿形」をあるがままの世界のあざやかな現前へと読み替えてみせたこの李の解釈は、関根らが事故のようにして立ち会ってしまった事態に思わぬ照明を与えるものであった。名称を付される以前のもの派は、この時点で思想的な根拠を得たといってよい。

引用に明らかなように、李もまた《位相―大地》の意味を説き起こすための前提として、当時の美術の状況を情け容赦なく批判しなければならなかった。だがここで注目すべきなのは、須田国太郎が断罪の対象を単なる西洋の模倣(切花的芸術)と見なしてしまったのに対し、李のテキストには西洋(やアメリカ)という言葉は一語も用いられていないという点であろう。李が批判するのは紛れもなく西洋の近代主義の系譜を引く状況には違いないが、それはもはや外部性を帯びたものではなく、むしろ内なる否定の対象として捉え直されているのである。

李は日本の近・現代美術におけるオリジナリティーの欠如という、裏返しの西洋崇拝に過ぎない不毛な反省の繰り返しに陥ることがなかったし、西洋の影響を引き算した後に残る“純粋な文化”などという幻想に足をすくわれることもなかった。それは見方次第では出自(韓国に生まれた李はソウル大学を中退して1956年に来日した)によって保証された特権的な立場であったのかもしれない。日本の美術の状況を近代主義そのものの名において批判しえたからこそ、《位相―大地》は思想的な転換点として明快に位置づけられたのである。もちろんそのことは彼が客観的な第三者であったことを意味しない。問題はあくまでも内なる確執として見据えられていたのだ。

+

その確執とは、つまり批判されるべき前提としての当時の美術の状況とは、具体的には、光などのテクノロジーや視覚的なトリックによってイリュージョンを操作して見せた作品群であり、またそれと同時代現象と見なしうる広い意味での観念主義的な傾向であった。良くも悪しくもそうした動向を集約したのが、1968年の4月に東京の二つの画廊で開催された「Tricks and Vision/盗まれた目」展である。この展覧会には、関根がトポロジックな形態の作品を出品しており、先にも述べたように《位相―大地》も本来はその延長上に構想されたものであった。もの派の中心作家の一人となる菅木志雄、同じ文脈に属する存在として招待されていた。李自身、批判意識をもちつつもこの展覧会の影響をうけたといい(5)、翌年の初めには蛍光塗料を用いて立体的なイリュージョンを操作した作品を制作しているのである。

もの派が成立するためには、否定の対象が内なるものとして見据えられなければならなかったというのは、その意味でも正しいことになろう。《位相―大地》の出現によって、“イリュージョンの世界”から“あるがままの世界”への逆転は一挙にして起きたが、「Tricks and Vision」展に象徴される動向への彼らのアンビバレントな反応がその前提をなしていたという事実は軽視されるべきではない。逆転とは、まずは彼ら自身が払拭できずにいた主知的な視覚操作の世界の読み替えだったのである。

ともあれこの時点で、もの派は出発した。関根は翌月(1968年11月)には巨大な円筒形スポンジの上に鉄板を載せて形をひしゃげさせた作品《位相》を、1969年には大量の油土の魂を散在させた《空相―油土》を発表する。

須磨での制作を手伝った吉田と小清水の作品も、これを境に大きく変貌した。吉田はそれまでの机などの日常的なオブジェを二つに切断するといった視覚的なトリックによる作品から、鉄管の中に綿を詰めたり(《Cut-off》1969年)、太い角材の片側をロープで吊って床から斜めに持ち上げたり(《Cut-off(hang)1969年》)というような、作家自身の言葉(6)によるならば“状況”ないし“状態”を直截に提示する作品へと転進した。小清水もまた立方体の空洞を縄で梱包してみせたかのようなこれもトリッキーといえなくはない作品から、手漉き和紙の箱や袋の中に石を置いただけの作品(《かみ》1969年*)へと向かった。

もっとも彼らは須磨の現場で初めて出会ったわけではない。関根、吉田、菅は、多摩美術大学の絵画科の教授、斉藤義重の門下生であり、小清水も同じ大学の彫刻科に身を置いていて、それ以前から親しい関係にあった。斉藤は戦前、戦後の日本の前衛美術の旗手ともいうべき存在として周囲から敬愛されており、また若い作家たちの実験を常に支持し続けることで、大きな求心力の役割を果たしてもいた。斉藤自身はもの派の運動には関わらなかったし、その方向性を示唆することもなかったが、東洋思想への深い含蓄に満ちた座談などによって、当時のアメリカ現代美術一辺倒の思潮とは別個の道の可能性を彼らに考えさせる契機を与えたとはいいうるだろう(7)。

もの派成立以前の彼らの視覚的なイリュージョンの作品に、より直接的な影響を与えたのは高松次郎である。やはり多摩美術大学の絵画科の教師であった高松は一世代上のまばゆいスター的存在であり、当時は逆遠近法の空間を立体化した作品や不在の人物やオブジェの影をリアルに描いたタブローなどを制作していた。彼らは私塾のようなアトリエで仕事を手伝いながら、“不在性”を巡る彼の認識論的な実験を注視していたのである。この表象と実在の分離の問題は、まさにもの派が乗り越えなければならない課題となったという意味で、高松への憧憬は逆説的である。彼らの“否定”は、自らが欲していたはずのものの否定に他ならなかったのだ。

+

李は関根を通じてもの派の作家たちと交流はしたが、多摩美術大学とは関係なく、年齢的にも上(高松と同年の1935年生まれ)であった。李がもの派の中心に位置していたこと、彼の理論がもの派の一つの支柱をなしたことは間違いないにしても、その立場はリーダーというようなものではなかった。もの派は親しい仲間であれ、先に述べたように、必ずしも運動体としては自覚されていなかったのである。

さて李の作品も《位相―大地》以降、大きく変貌する。1968年には矩形のガラス板の上に石の塊を載せ、鋭くひびを走らせた作品(《現象と知覚B》、これも含めて彼の作品は後にすべて《関係項》と改題されている)、1969年には自然石を並べ、目盛りを付したゴム板のメジャーを床との間に伸ばし方を替えつつ挟み込んだ作品(《現象と知覚A》)、綿と石、綿と鉄板を組み合わせた作品(《構造B》、《構造A》)などが制作されていくのである。

さて先の関根論で示されていた李の近代主義批判からあるがままの世界の現前へと向かう理論を、もの派論(もっともこの時点でもまだ名称は生まれていなかったのだが)として一般化して見せたのは、1970年に書かれた「出会いを求めて」である。

このテキストで彼はまず近代芸術を「像の形象化という表象作用の歴史」であると規定する。「そこでは世界は理念の実現のための素材であり、植民地的領域にしかみなされない」(8)。そのような表象空間から表現を解放するために、彼は荘子を参照する。

荘子は、木や石を単に「木」や「石」としかみなさないとき、木や石をほとんど見たことにならないという。木や石は木や石であると同時に木や石ではない。つまりは木や石といえどもそれは規定性をこえた天空にも等しい計り知れない宇宙である、との見方を示している。木や石が単に「木」や「石」にしか見えないとき、見る者はそこで「木」や「石」という像の対象化された己れの理念の凝固物をみているにすぎないということ。(9)

しかし管理された同一な情報と大量生産による産業社会では、日常の地平で「像の対象化」という規定性を越えた世界に気づくことは難しい。表現の今日的な喚起性を獲得するためには、「物事を表象空間からズラして、その外部性に息を吹き込むこと。そしてそこに他者性を認め、向こうからとこちらからとが出会う鮮やかな関係の場を開くこと(…)そこらへんのあるがままを「アルガママ」にズラすことが表現行為、作品制作となり、それによってあるがままが反省的に知覚されるということである。」(10)

だが李のテキストのもう一つの重要なポイントは、このズラすということ、つまりあるがままの世界との出会いをもたらすための仕草は、時代状況によって異なるという冷静な認識であろう。《位相―大地》が、なぜ円筒形の凹と凸の姿形でなければならなかったか。「太古人であれば多分、ただ無造作に土を掘って、それをそのままそばに置くだけで、それで出会いが可能で」あったかもしれない。実際、吉田はそのように提案したのである。しかし関根は厳密な幾何学的形態とヒューマンスケールを越える大きさを取らなければならなかった。「それが、今日という時代状況の知覚の様式、出会いを感得可能にする自己限定の仕方において」(11)必要とされたからである。

関根のスポンジの上に重い鉄板を載せた《位相》も「原始人であれば、ドルメンのようにただ岩を積み重ねるだけでよかったかもしれない。今日という産業社会においては、それが円筒のスポンジに鉄板ということで、より自然な様相感を覚える。」(12)

また李は 「媒体にとって時代性は、それが生きた構造になるかオブジェと化すかに関わる重大な問題である。時代性に欠けた媒体は、了解事項のような認識の対象であり、すでに擬制化されたオブジェにすぎない」とも主張する。トポロジックな空間からあるがままの世界との出会いへの転換点は、いかにも産業社会の中のある時点でしか起こりえなかった事件であったというわけだ。小清水がその転換点を「現地での肉体労働で体で感じ取った」と語っているもの(13)、原初性への回帰などではなく、あくまでも美術を巡る時代状況の中での言葉なのである。「その時代の自覚のあり方としての表現でなければ、またはその時代の感得の形式が反映されなければ、なんら知覚感官を触発することができず、媒介性を発現することが困難な、それゆえ単なる日常茶飯事と誤解され見過ごされる結果を招くのみであろう」(14)。

だがもの派にとっての媒体とは、なによりも社会の中での常套的な意味から逸脱した生な物質であったはずである。彼らがしばしば異なった物質感をもつ素材を、とりわけ自然素材と工業素材とを唐突に組み合わせてみせるのは、相互的なズラしによってそのあるままの姿を露呈させるための工夫であるといってよい。関根の画廊の中に持ち込まれた不定形の油土やスポンジと鉄板との組み合わせ、ステンレスの柱の上に載せられた巨大な自然石、小清水の軽やかな和紙の袋の中の重い石などにも、そうした意図がうかがえるが、李の場合はより鮮明である。綿と鉄板の組み合わせは極端な距離をもったものの組み合わせであり、その直接的な対比によって相互の名称が剥ぎ取られ、裸形の物質が生々しくもまた珍妙に立ち現れているのである。またガラス板の上に置かれた自然石もナンセンスといえばナンセンスな組み合わせであって、ただそれがそうなっているだけといったリテラルな光景ではない。

名称を剥ぎ取られた物質の直接性を彼らはしばしば「シビれる」「ゾクッとする」「ドキッとする」といった感覚的な言葉で表現する。李の「出会いを求めて」が発売された美術雑誌に同時に掲載された彼らの座談会(15)(「<もの>がひらく新しい世界」。小清水、関根、菅、成田克彦、李。ちなみに時期的に見てこのタイトルがもの派の名称の元になった可能性がある)にも、各自の口からこれらの言葉が頻出するが、感覚的な表現であるだけに、いま読み返せば彼らの生な物質を捉える感受性が時代性(産業社会)の中での反応であることをより明確にしているように思われる。

+

李が司会したこの座談会はもの派の大半が参加しながらも、話自体はあまり噛み合わず、やや散漫な印象を与えるものであった。特に菅の「ものは見えないものやつくれないものに入っていく出発点であるはず」という発言と李の「あるがままを顕わにする在り方をきわめるとき、はじめて見えないものが見えてくる」という主張とは、微妙にすれ違っているのである。

菅は李と並ぶもの派の論客だが、両者は何も対立的な関係にあったわけではない。「Tricks and Vision」展やアイディアを競い合うような「ジャパン・アート・フェスティバル」展に出品してひどく絶望を感じていた(16)という彼にとって、「観念操作そのものの表象化」は、他のもの派の作家と同様、克服しなければならない切実な課題であった。

上記の雑誌の同じ号には菅も「状態を超えて在る」というテキストを発表しているが、近代主義的な意識の表象作用を徹底的に批判するという前提においては、菅と李はほぼ立場を同じくする。菅もまた「新しく造りかえること、あるいはまたなにかしら構造的な組立の中に、ある実在感をぶちこんでユニークなしろものにする加虐的性格と抹殺」すると記している。「造形者は少なくとも何かしら物を造る潜在的な意識なり観念性なりを捨て切ることから始めなければならない」のだ。

その上で、菅は「有る」状態と「在る」状態を弁別し、人間の観念思考の有無に重点をおいている前者から、そうした意識を消滅させた後者への移行を主張する。「『在る』ということは(…)現に見えている事物のまさしくあるということにほかならない」。「通常のわれわれが認識している一般的な物のある状態から」「その物の極限的な『在る』状態に置き換えること」が「人が物を造る意識をのりこえる糸口ではないだろうか」(18)。

この点については、つまり「あるがまま」ではなく「在る」という言葉を提出していることに関しては、両者の微妙ではあるが重要な違い見られると言わなければならない。李のあるがままの世界との出会いのためにズラしが、事物の相互的な関係性を認めている(リレーショナルである)のに対し、菅の「極限的な『在る』状態」ではもはや事物の関係性は成立しえないのである。座談会での“見えないものに入っていく”という菅と“見えないものがみえてくる”という李の発言のすれ違いは、実はそのことに関わっている。

「物が一般的にある状態から極限としての『在る状態』を認識するには、媒体として人の行為を必要とする」(19)と述べているように、菅は何も行為自体を否定しているわけではない。だが菅にとってその行為とは端的に“放置”と呼ばれるべきものであった。李のいう「ズラし」も媒体としての人の行為であるが、放置とは異なってそれは新たな“見える関係性”を発生させてしまう。

そこにあるものを「見られぬ」ようにするにはどうしればよいか。翌年(1971年)に書かれた「放置という状況」と題されたテキストの中で菅はこう記す。

それにはまず、芸術作品を見せる一連の示し方である『置くこと』、『提示すること』 をやめるべきだ。そして新たにものを『放置』する以外にはない。この『放置』というのは、なにも、実際に見えている事物を、これみよがしにバラまいて置くことでも、いかにも人の目につかないように床や地面に放り出して置くことでもない。私がいう『放置』とは(……)ものや状況の概念を、今までの芸術の体系の外におこうとする意である。(20)

時としてものの雄弁さは人間の語り口をしのいで、人の想像力よりももっとイマジナティヴ になりやすいのであるから、最初にもの自体の持つイマジネーションを抜きさしならぬ状態でぶち壊さなければならないのであった。あげくのはてに私は、ものとその状況を放置しなければならなかったのである(21)。

李がものの名称を剥ぎ取るために関係性をズラしたのに対し、菅は放置によって“ものの無名性の状態”を直接的に認識しようとしたといってもよいだろう。出会いのための新たな関係性の発生が否定されていないからには、李の初期の作品にしばしばナンセンスな組み合わせが見られる(もちろんそれはシュールリアリズム的な意図的な唐突さの効果とは無縁であるが)のも、当然といえば当然であった。一方、菅にとって、放置された状況とは、自然と等価な状況(彼自身のことばによるならば「自然といわれるものと同種位相の根」)であり、無名性のままに沈黙しているのである。

+

もっとも菅にとっての「見えないもの」が近代主義的な眼差しの対象であることの否定であり、「放置」が操作の主体としての自己という近代主義的な立脚点の否定であった限りにおいては、李のいう「ズラし」や「見えないものが見えてくる」という発言との間に、字面ほどの隔たりがあったわけではない。

その意味では、両者の思想は70年前後の学園闘争の性急なる自己否定のスローガンとも呼応するものでもあったはずである。実際のところ、多摩美術大学でも学生たちの手でバリケードが組まれ先鋭な運動が展開されていたのである。他の作家も含め、もの派のメンバーは総じて政治には無関心のいわゆるノンポリ層であり、そのことでの闘争の渦中の学生たちの反発を買ってもいたが、少なくとも近代主義批判の位相においては、自己の内なる近代を否定せよという学生運動のラディカリズムと同時性を共有していたと言いうるように思う。

事実上はもの派のセレモニーであったといってもいい先の座談会が開かれた1970年は、高度成長経済を象徴する大阪万博(この会場で関根は《位相―大地》を再制作している)が開催された年であり、また三島由紀夫が自らが主宰する右派組織(「楯の会」)のメンバーと東京・市ヶ谷の自衛隊駐屯地に乱入し、天皇を中心とした国家樹立のクーデターを呼び掛けて割腹自殺した年でもあった。

須田国太郎にとってはあくまでも外部の模倣の問題であった文化的コロニアリズム批判が、もの派では外部性を解消してしまった近代主義批判として捉えられているのは、三十数年という時間の経過もさることながら、こうした状況を受けての話である。

あえて図式的にいうならば、経済的勝利によって日本の近代は国際的にもっとも成功した近代と見なされていた故の逆説として、もの派の日本の近代批判は近代批判そのものへと一般化されてしまったのだ。コロニアリズムという言葉を用いるなら、その文化的侵略性が、被害者ではなく加害者のものとして批判されていたことになる。

切花的芸術批判という須田的な不毛の反省を繰り返すことなく、もの派が批判の先の道筋を思想的な内実において示しえたのは、前提となる日本の近代が特殊視されなかったからである。自らの内なる近代とは、日本の近代ではなく、近代そのものなのだ。

彼らは近代主義美術を正面に見据え、その対立項をたてようとしたのであって、純粋な文化を得るために欧米の影響を引き算しようとしたのではない。菅のいう放置はまさに「『放置』されずにある状況に真っこうから対峙した位置にものおよびその在る状況を移すという意味」(22)でもあったのだ。

しかし冒頭に述べたように、結果的にはもの派は例外的なまでに鮮明に日本的、東アジア的な固有性を掲げた運動とならざるをえなかった。なぜなら対立項という問題の設定自体のなかに、それはあらかじめ避けがたく刻印されていたのだから。

酒井直樹が的確に指摘しているように、アジア人はアジアを否定的な前提なしに、直接的に語ることはできない(23)。アジアとは一つの否定、一つの抵抗そのものであり、逆にいえば否定や抵抗のあるところに、自ずとアジアは立ち上がるのである。その否定や抵抗の対象が西洋から近代主義に入れ替わったところで、事態はかわらないだろう。おそらく出自の文化とはそうしたものであるのかもしれない。私たちは他の文化への対立項として生まれ、育たざるを得ないのだ。もの派の作家が批判の先の道筋を語ったとき、彼らは紛れもなく日本的、東アジア的な芸術観、自然観の核心に属するものを語ってきたのである。

+

ここで少しく傾向の異なった他のもの派の作家たちを紹介しておこう。榎倉康二は東京芸術大学の油画科の出身であった、多摩美術系の作家たちとはやや距離を置いた場所にいた。榎倉は彼らのようなもののリテラルな状況には関心がなく、むしろ土、コンクリート、油、布、フェルト、皮などの素材を即物的に扱うことで、その物性に視覚的、触覚的な強度をもたせるという方法を取っている。

彼の作品に見られる油の浸透や土のひび割れといった現象は、自然の状態というよりも意志的に侵された領域であり、見る者には身体的な緊張感をもって受け取られる光景でもある。1971年のパリ青年ビエンナーレで、榎倉は二本の樹木の間をモルタルを塗ったコンクリート・ブロックの壁で埋めるという作品を制作したが、木立の中の空間を遮蔽する荒々しい物質をもった壁は、やはり環境に介在する意志を感じさせずにはおかないものであった。榎倉にとっては、物質との関わりは、自己の存在を確認するための行為であり、ある意味での寓意性を帯びているのである。

同じ大学で榎倉の後輩であった高山登の場合には、さらに寓意性が強い。彼は一貫して枕木を素材にしているが、防腐剤のタールで黒ずんだこの不穏な物体は、強く即物的な感触を有すると同時に、鉄道や産業、さらには日本の近代化の課程でのコロニアリズムの犠牲者といったコノテーションをはらまざるをえない。枕木はいわば媒体でありながら社会的な記号でもあるのだ。高山の作品のこうした両義性はもの派の中にあっては極めて例外的なものであるが、作品があくまでも状況の提示であることや内在化された近代主義批判という点では、大枠としての時代精神を他の作家と共にしていたというべきだろう。

成田克彦もまたもの派の中では異質の存在だが、作家としての主体性を可能な限り削減

し、ものとその状況を直截に提示しようとした姿勢においては、運動の一環と見なされてよい。彼の代表的なシリーズである《SUMI》は、大きな木塊を炭にしただけの作品だが、あえて造形的な意図が介入しえない炭化現象という方法を取ることによって、寡黙だが傲然としている物体としての存在感を出現させることに成功している。

最後に付け加えておけば、ここに紹介した作家たちは、李と小清水を除けば、いずれも美術大学の絵画化の出身であった。そのことの意味は過大視されるべきではないかもしれないが、制作の概念を一挙に覆しえた背景の一つに、彫刻的な素材観とは当初から無縁であったことが挙げられるようには思う。彼らの前には、元より美術の制度を免れた物質がころがっていたのである。

注

(1)須田国太郎「我油絵はいずこに往くか」『みずゑ』1947年11月号、19頁―21頁、美術出版社

(2)たとえば小清水漸は、ある時期までもの派と呼ばれることに抵抗感を覚えていたという。筆者による小清水漸へのインタビュー、2000年9月5日

(3)筆者による関根信夫へのインタビュー、2000年11月23日

(4)李禹煥「存在と無を越えて ―関根信夫論」『みずゑ』1969年6月号、52頁、美術出版社

(5)筆者による李禹煥へのインタビュー、2000年9月5日

(6)李禹煥の記憶による。同上インタビュー

(7)筆者による小清水漸への前掲インタビュー

(8)李禹煥「出会いを求めて」『美術手帳』1970年2月号、美術出版社。ただし引用は『新版出会いを求めて』2000年、美術出版社への採録から。49頁

(9)同上書、56頁

(10)同上書、57頁

(11)同上書、66-67頁

(12)同上書、67頁

(13)筆者による小清水漸への前掲インタビュー

(14)李禹煥、前掲『新版 出会いを求めて』、68頁

(15)「〈もの〉がひらく新しい世界」『美術手帳』1970年2月号、美術出版社

(16)筆者による菅木志雄へのインタビュー、2000年10月20日

(17)菅木志雄「状態を超えて在る」『美術手帳』1970年2月号、29頁、美術出版社

(18)同上書、29頁

(19)同上書、29頁

(20)菅木志雄、「〈放置〉という状況」『美術手帳』1971年7月号、145頁、美術出版社

(21)同上書、147頁

(22)同上書、145頁

(23)酒井直樹「誰が『アジア人なのか』」『世界』2001年1月号、236頁、岩波書店

▲目次へ戻る

2010年1月25日 スティーヴン・ヘンリー・ギル「ケルトの詩と日本の詩――シャーマニズムのなごり」 (国際シンポジウム宗教部会、10年1月23日) ▲目次へ戻る

「ケルトの詩と日本の詩――シャーマニズムのなごり」 Vestiges of Shamanism in Celtic and Japanese Poetry

スティーヴン・ヘンリー・ギル(BBCラジオ放送作家・俳句・生け石) Stephen Henry Gill

ミルチャ・エリアーデ(Mircea Eliade) は「シャーマニズム」(1)というタイトルの大きな影響力を持つ本の中で、つぎのように述べています。「最も純粋な詩的表現というものは、未開人のエクスタシー、もしくは宗教的インスピレーションのように、内的経験から生まれ、物事の本質を明らかにする」

-----------------------

私は英語で俳句を読む詩人です。まず、古代ケルトと日本文学に見られる、いわゆるシャーマニズム的な思想の名残りを示す例をとりあげながら、現代の俳人の想像力が俳句という枠組みの中においても、まだ、われわれに物事の本質を語ることが出来るということをお話したいと思います。

-----------------------

古代、またある程度は中世時代においても「バード」(bard)というケルトの吟遊詩人は彼らの氏族の物語や神話を覚えるばかりではなく、智恵を持ち、人々を元気付けたり、魅了したり、癒したりすることが求められていました。

琴はこのシンポジウムのテーマでありますから、まず、最初の例として、あるひとつの竪琴の本質を示す「Cnoc Í Chosgairの竪琴」(2)に触れたいと思います。

-----------------------

1)

CHURIOS SÚAN AR SÍORROSGAIBH, … A LEIGHIOS GACH LAOICH GHONTA, … A EÓL GNÁTHACH ÓS GOIRMLINN … (Gofraidh Fionn Ó Dálaigh, Irish, C14th)

You who bring sleep to eyes long sleepless, …

You who heal every wounded warrior, …

Familiar guide over the dark-blue water, …

The one darling of sages, …

Sound of the calm wave on the beach, …

Voice of the swan over shining streams. …

眠れない夜が続く者に眠りをもたらす そなたよ

すべての傷ついた戦士を癒す そなたよ

群青の海の親しき 案内人よ

賢者たちの唯一の 恋人よ

浜に打ち寄せる穏やかな 波の音よ

光る小川に聞こえる 白鳥の声よ

-----------------------

これは、14世紀のアイルランドで詠まれた吟遊詩人ゴフレー・フィン・オーダレーの詩から抜粋したものです。この詩はハープひきが人を癒す者として認められていたことを示していますし、竪琴それ自体もまた、聴き手を魔法にかける力を持つと思います。

-----------------------

皆さんも、イギリス人やアイルランド人が魔法にはまっている民族だということはよくご存知だと思います。円卓の騎士で知られるアーサー王の物語の中では、マーリン(Merlin)やビビアン(Vivian)が呪文で魔法をかけていますし、また、詩人、イェイツの詩の中には、“月の銀のりんごを摘んで”(3)などのように、まるでトランス状態にあるような表現があります。 現代ではハリー・ポッターが有名ですね。

しかし、このような呪文や魔法というものはそもそもどこから来たのでしょうか?

それは、インドヨーロッパ宗教の二つの支流であるドルイド教とシャーマニズムから来ています。

しかし、トルコ人、ツングス族、タルタル族、モンゴル族、朝鮮人、そして、古墳時代の貴族であった大和民族などのアルタイ系民族も呪文やシャーマン的慣習を大事にしていました。

彼らのシャーマンは太鼓を打ち、琴を弾いて、トランス状態に入っていました。

-----------------------

応神か仁徳天皇の頃、王家の「枯野」という船に使われていた木材から作られた琴は有名になり、古事記や日本書紀にも(4)讃えられています。

-----------------------

2)

枯野を 塩に焼き 其(し)が余り 琴につくり かき弾くや 由良の門(と)の 門中(となか)の海石(いくり)に ふれたつ 侵漬(なず)の木の さやさや (4世紀 応神天皇? Emp. Ojin ? C4th)

(枯野を塩に焼いたあとの残りで作った琴の音色は、由良の港の岩礁でゆらゆらとゆれている海草のようにさやさやと優しげである)…

When its strings were plucked / It was like the brine-soaked plants / Growing on underwater rocks / In the Yura Channel./ Saya-saya, saya-saya, / Swishing slowly, refreshingly, they sway.

-----------------------

最も有名なケルトの吟遊詩人の一人は6世紀のイギリス人、タリエシン(Taliesin)です。タリエシンのものとされる詩のいくつかはシャーマニズムの特徴を持っています。その特徴というのは、霊と交わる、予言をする、空を飛ぶ、神がかりになる、生まれ変わる、などです。

彼はわたしが生まれた北イングランドに住んでいました。キャットゴドーという彼の詩の中で(5)、過去に自分が竪琴の弦などの物に姿を変えたことがあると語っています。

-----------------------

3)

BUM YN LLIAWS RITH, KYN BUM KISGYFRITH, BUM CLEDYF CULURITH, CREDAF PAN WRITH (Taliesin, Cat Godeu, Welsh, C6th)

I have been in many shapes

Before I assumed a constant form:

I have been a narrow sword,

A raindrop in the air,

I have been the dimmest of stars,

A letter among words in the Book of Origins. …

I have been an eagle,

A coracle on the sea, …

A shield in battle,

A string in a harp.

普遍の形をとる前に、

私は色々な姿をとった

細い剣になったことがある

空の雨粒、

もっとも暗い星、

源の書の言葉の一文字、

鷲にもなった、

海のかご舟にも、

戦の盾や、

竪琴の弦にもなった

-----------------------

このようなタリエシンの‘生まれ変わり’は詩人の目線やモノへ同感する能力ばかりではなく、対象そのもに自分が変幻してしまう能力を示しています。

たとえば、雨粒としてのタリエシンは天候を操るシャーマンの役目をほのめかしているかもしれません。

-----------------------

また、ウェールズ語で書かれた別の古い書ですが、マビノギオン(Mabinogion)という書では、カスワラウン(Caswallawn)が魔法の霧を呼ぶ姿があります。日本でも雨または雪を呼ぶテーマの古い詩もいくつかあります。

次の詩は少し詩的脚色がなされていると思いますが、タリエシンから100年後でも、霊(というのは神)に頼んで、天気を変えてもらえると信じられていたことがわかります。(6)

-----------------------

4)

我が岡のおかみに言ひて降らしめし雪のくだけしそこに散りけむ (7世紀 藤原夫人)

It was I who did command / The Dragon God of these hills / To send down the snow, / Whereof a few fragments, by chance, / Were sprinkled over your home. (Lady Fujiwara, C7th)

-----------------------

言霊とは呪文とおなじく、言葉に霊が宿っていると考えられていました。願い事は言葉として唱えることによって、願いをかなえる力を持つようになるとされています。

-----------------------

柿本人麻呂が701年に遣唐使を見送ったときに詩を詠みました。その中に、(7)

-----------------------

5)

荒磯波(ありそなみ) ありとも見むと 百重波(ももへなみ) 千重波(ちえなみ)しきに 言挙(ことあげ)げす我れは 言挙げす我れは 磯城島(しきしま)の大和の国は言霊の助くる国ぞ ま幸(さき)くありこそ

That we may meet once more / I lift up my words / Over and over again, / As the waves roll over / A hundred times, a thousand times, / My kotodama: / “Fare thee well!” (Kakinomoto Hitomaro, C7th)

-----------------------

この中で、人麻呂は言霊をとなえることによって、相手の安全と再会を確実なものにしようとしています。

-----------------------

このおよそ二百年後、古今和歌集に見られる「もののあわれ」の新しい思想が目に付くようになりますが、私の意見では、これはシャーマニズムというよりは主に仏教の影響が強いと感じられますので、この短いプレゼンテーションでは割愛させていただきます。

-----------------------

ここからは現代と俳句に話が飛びます。ご存知のことと思いますが、この40年ほどの間に、俳句は世界中に広まっています。今から例にあげる俳句は日本と、ヨーロッパの端にあるケルトの国々からのものです。

俳句や現代の詩歌の中に、シャーマニズムの名残りを見ることは出来るのでしょうか?

時間の関係もあり、たくさんの例をあげることができませんが、その例の中に、先ほどから私がお話してきたシャーマニズムのスピリットを感じていただけたらと思います。

-----------------------

6)

high inside myself

I watch the rain approaching

from a far country

(Thomas A. Clark, Scotland)

私の中の高いところから

遠国よりやってくる

雨を見る

(トーマス・A・クラーク スコットランド)

-----------------------

7)

鏡の湾 俺の夕日が 突込むよ (森 公一)

Plunging into / the Bay of Mirrors … / the setting sun of me (Kouichi Mori)

-----------------------

8)

L’agonie du soleil

de part en part

le vol d’un courlis

(Alain Kervain, Bretagne)

太陽の苦悩

突き抜ける

ダイシャクシギの飛翔

(アラン・ケルヴェルヌ ブルターニュ)

-----------------------

9)

老父ふと 鳥の如くに 空を見ぬ (鳴門奈菜)

My old father / suddenly / like a bird looking up at the sky (Nana Naruto)

-----------------------

10)

sharpening this night of stars distant dogs (Stuart Quine, England)

犬の遠吠え この星の夜を 研ぎ澄ます (スチュワート・クワイン イングランド)

-----------------------

マーティン・ルーカス(Martin Lucas)の最近発表された論文 Haiku as Poetic Spell「詩的呪文としての俳句」(8)から読ませていただきます。

-----------------------

“明確な心象風景の中にこそ、詩的情感があらわれる・・・するどく、生き生きした、リズミカルな言葉、なめらかに流れる言葉。俳句を本当に聴けば、それを忘れることはない、なぜなら、言葉は力を持っているからである。言葉は呪文のように聞こえてくるからである。”

-----------------------

このように、言葉は詩が詠まれたその場所、その瞬間へ読み手を連れて行く力を持っています。俳句は時空を越えて、物事の本質をとらえる詩的ビジョンを見せてくれるものであり、われわれを陶酔させます。

-----------------------

20世紀のイギリス人の詩人、キャサリン・レインは、私も好きな石への気持ちを詩に読んでいます。

-----------------------

11)

There is stone in me that knows stone,

Substance of rock that remembers the unending unending

Simplicity of rest

While scorching suns and ice ages

Pass over rock-face swiftly as days.

(Kathleen Raine, England)

私の中には石を語れる石がある、

いつまでも、いつまでも、そこに横たわるだけの

単純さを覚えている石の実体を

何回もの灼熱の太陽と氷河期が

一日のごとき速さで石の面を通り過ぎる

(キャサリン・レイン イングランド)

-----------------------

キャサリン・レインの詩は、人ではなく、石として私たちに語りかけています。このような詩を書くことができるのは、レインが詩人であると同時に、シャーマンに近い存在であるからだといえるでしょう。

こういった詩や俳句が、エリアデーが述べた「内的経験から生まれ、物事の本質を明らかにする」ものではないでしょうか? これからはシャーマン的詩が、日本でもケルトの国々においても、人気が出てくるだろうと私は思っています。

注・参考

(1) Mircea Eliade, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, Princeton Univ. Press, 1964.

(2) Eng. excerpted from Kenneth Hurlstone Jackson trans., A Celtic Miscellany, Penguin Classics, 1971, p.197.

(3) W.B. Yeats, in ‘The Song of Wandering Aengus’, from The Wind Among the Reeds, 1899.

(4) 古事記 117, 日本書紀 I.. 269.

(5) English excerpted and slightly adapted from that of John Matthews, Taliesin: Shamanism & the Bardic Mysteries in Britain & Ireland, Harper Collins, 1991.

(6) 万葉集 104.

(7) 万葉集 3253, 3254.

(8) Paper delivered at the Pacific Rim Haiku Conference, Terrigal, Australia, 2008.

▲目次へ戻る

2010年1月24日 チャールズ・ロウ「大本と八雲琴について」 (国際シンポジウム宗教部会、10年1月23日) ▲目次へ戻る

「大本と八雲琴について」

チャールズ・ロウ(ロンドン大学PhD、民族音楽学)

今日のお話で、二絃琴八雲琴の由来、楽器の構造と象徴性、そしてそのレパートリーを考えて、大本での使用と奏楽に関する考え方を見てみたいと思います。

私と大本の芸術との出会いは、1974年に、出口王仁三郎とその一門の作品展がロンドンのビクトリア・アルバート博物館で開かれた時です。このロンドンでの展覧会と、続くオランダとベルギーでの展覧会のためにお手伝いをしたのですが、ベルギー展の会場となった 聖ピーテル修道院で初めて八雲琴の演奏を聴きました。当時私は19歳でした。それから1978年に大本の招待を受けて本部のある亀岡市へ行って大本の刊行物の編集のお手伝いをしましたが、ヨーロッパで聞いたあの八雲琴という楽器を習いたいと友人にいうと、その友人の紹介で後に四代教主となった出口聖子様に稽古をしていただきました。私は1986年まで亀岡で生活し、八雲琴の他に能楽などの勉強もしましたが、だんだん自分が好きで習っている八雲琴があまり一般では知られていない楽器であるということと、八雲琴を弾く外国人として、また男性としての自分の立場がかなりユニークであることに気がつきました。師匠にはじめから 特別扱いをしないで他の生徒と同じように教えて下さるようにお願いしましたが、大本の祭典でお琴を勤める機会を与えてもらえるとは夢にも思いませんでした。大本の月次祭で 何回か弾くこともあり、師匠を紹介してくれたその友人の大本式の結婚式にもお琴を勤めることができました。

最初これほど珍しい楽器だとは知らなかったのですが、一般で知られている日本の箏と違う、この楽器の由来について教えてもらいました。新しい曲を習う時、楽譜はなく、師匠のまねをして覚えるのですが、歌詞も師匠の使う折り本から写し、後で自分の本に筆で書いて次のお稽古に持って行くのです。最初に習う長い歌は「天の沼琴」という歌ですが、難しい日本語で、いざなぎやいざなみからはじまって、須佐之男とか八千矛の神とかいう神様の名前が出てくるのです。そのとき師匠は、この歌はお琴の成り立ちを歌っているのだと言って、八雲琴がどうして出来たかということについて話して下さいました。

大本で八雲琴を弾く人たちの間では、八雲琴は1820年に出雲大社で中山琴主という人が初めて作ったといわれています。琴主は今の愛媛県の出身で、幼い時から目が不自由で、箏や三味線を教えるのを生業としていました。信心している地元の神社に熱心に祈っていましたが、あるとき視力が回復したので、出雲大社へお礼のお参りをしました。出雲にいる間に神代の琴の夢を見て、夢が覚めると、近くに生えている竹を切り、半分に割って、絃を2本張って、夢の中で見たのと同じ楽器を作ったのが八雲琴の始まりだと言っています。

琴主はその後、安政年間(1850年代)に京都で『八雲琴譜』という本を出版しました。楽譜ではないけれども、歌の歌詞、楽器やその演奏についての説明がいろいろ載っています。その序文の中で琴主は、目の不自由さには言及せず、武術と医術の道を極めることを祈るために出雲にお参りしたと書いていますが、箏を弾いていると、山から妙なる音楽が聞こえて来るという不思議な体験をしたことを書いています。琴主はこういいます:「武術(たけきわざ)と医(くすし)の事を祈申(のみまをす)とて、斎籠(いみこも)れりけるに、天の沼琴(ぬごと)の古へを仰(あふぎ)て、夜もすがら秘曲(ひめこと)を掻(か)なで奉(まつ)りたりければ、琴引山の神心にや通ひけん、俄に八雲山の神風、木にふれ竹にそよぎ妙なる風声(しらべ)をなむ、しらべたりける。身にしみ心感(かまけ)ける程に奇(くす)しき神の御託(みさとし)を夢におぼえければ、即(やがて)宇迦の神山の大竹(たけ)の本伐末払ひ琴に作り天地陰陽(あめつちめを)に比(たく)らべて、二つ絃(を)をすげ八雲の御咏(みうた)に掻合(あは)せたるなむ、この出雲琴のはじめにはありける。」と書いています。夢に神代の琴を見たので、すぐ竹を切り取り、天地陰陽をなぞらえて2本の絃を張って、そして一番目に作曲したのは、須佐之男命が詠んだという「八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣を」の歌だった、ということです。この琴についてまた、「元来(もとより)人の耳を悦ばしむる、遊楽(あそび)の業にはあらで...天地(あめつち)の神ながらなる、呂律(しらべ)を大神に手向、天津日嗣の大御隆(みさか)えを祈り、四海(よものうみ)浪しづかならん事をねぎ奉(まつ)る神楽(かみあそび)なり」と、娯楽的な楽器ではなく、神さまの前で弾いて、天下太平を祈るための楽器であることを強調しています。i

琴主の弟子に葛原勾当という人がいます。葛原勾当は今の広島県出身の地歌・箏曲家で、自分が発明した目の不自由な人のためのひらがなの印刷機で日記を書いたことで知られていますが、この日記によると天保11年(1840)に竹の琴を思いつきました。葛原勾当が『八雲琴譜』によせた跋文にはさらに詳しく書いてあります。「中山大人は幼稚(いとけなき)より絃竹(いとたけ)の技(わざ)に志深くおはして……神代の高調(しらべ)を得給はむ事をねぎ給はんとして、出雲の大社詣玉ひ……正(まさ)しき夢の御告(みつげ)を蒙(かうぶ)られたりけるより、初て此八雲琴は作り出(いで)られたりけりとなむ。吾はた……厳島に祈り奉りける折ふし、思いよりて、長弐尺あまり巾二寸ばかりなる竹を取、其半片(かたひら)に二筋の糸をはり、みづから竹琴(ちくきん)と号(なづ)け」たと、中山琴主は出雲大社にお参りして、夢のお告げを受けて八雲琴を作ったが、自分も厳島神社に祈った時ふと思いついて竹を切り取って、二絃の琴を作って「竹琴」と呼んだこと、そして13年後の嘉永6年の春に都にのぼり、ある人が八雲琴を弾いているのを聞いて自分の二絃琴と符合するのに驚いて、その先生の中山琴主を訪ねて八雲琴の曲を教えてもらったことを語っています。ii 葛原勾当の名前はまた『八雲琴譜』に「盞結曲」(うきゆいふり)の作曲者として出ています。

構造と象徴性

今の八雲琴は長さ3尺6寸、桐で作られ、半円筒形の表板と平らな裏板で構成されていますが、表板に竹の節をかたどった3本の溝が彫られています。裏板には丸形と三日月形の孔があり、これを望月形と月弓形といいます。裏板は演奏者から見て左の方で表板より長く作られ、その上に2本の糸巻きが立てられます。この裏板の突き出た部分を「神依板(かみよりいた)」といいます。絃は右左2つのコマに乗せて張ります。コマとコマの間に3オクターブの音域にわたる30個の勘所を示すツボが付けられています。高さ20センチほどの台に乗せ、奏者は右手の人差し指にはめる象牙や鹿の角で作った竜爪というツメで絃を弾き、左手の中指にはめる転管という筒で絃を抑えます。この竜爪と転管は一絃琴のものと同じような形で、名前も一絃琴のものと同じです。

『八雲琴譜』には八雲琴の部分の名称について詳しく書いてありますが、それには日本の十三絃の箏や一絃琴を含む東アジアのツィターに共通して多く見られる龍の象徴性の他に、八雲琴特有の象徴性が見られます。特に興味を引くものに、神依板があります。昔の日本で神は琴の音に引かれて降りてくると信じられ、古事記や日本書紀に琴を使って神意を伺う例が出てきます。例えば、古事記には仲哀天皇が琴を弾き、妻の神功皇后に懸かった神の託宣を信じなかったので琴を弾くのを止めて、神の怒りに触れて命を落とすという話が出てきます。また、日本書紀には神功皇后が再び神意を問うために、今度は大臣の武内宿祢に琴を弾かせ、「千繒高繒」(たくさんの幣帛)を琴頭と琴尾に置いたということが書いてあります。

古墳時代の埴輪や実物の琴には、絃を裏へ通す孔の、弾く方から見て右(琴頭)に、鳥の尾のように先端に向かって広がる延長部を持つものが多い。音に影響しない、楽器として必要のないこの延長部は、神に捧げる幣帛をお供えし、神霊を寄せるためのものだったのかもしれません。(琴頭だけでなく琴尾にも置いたということをどう理解すればいいかが問題になります。たくさんの幣帛を置いたということを誇張した表現かもしれません。)これら古墳時代の琴の子孫と考えられている宮廷の神楽などに使う六絃の和琴には、このような頭部の延長部はありません。

しかし、奈良時代のものと思われる福岡県沖の島5号遺跡の金銅製雛形五絃の琴には表板だけの鳥の尾型の延長部があり、また伊勢神宮で20年ごとの遷宮の時に造られる御神宝の一つ、鵄尾御琴(とびのおのおんこと)には斜めに上がった鳶の尾型の延長部があります。iii

中山琴主が、出雲で 「天の沼琴の古へを仰て」秘曲を弾いたと書いていましたが、天の沼琴というのは、天の詔琴(のりごと)ともいい、出雲の神話で 大国主命が須佐之男命の娘である須勢理姫を連れて逃げるとき、大国主が盗んで行く宝の一つ、神の託宣を受けるのに必要な楽器で、 武器の生太刀と生弓矢と共に支配権の象徴と考えられています。

また、安政版の『八雲琴譜』にはないが、明治初年に出た明治版には、琴の図のツボの横に神の名前が書いてあります:開放絃には「天御中主神」、長二度には「高産霊神」、完全四度には「神産霊神」、完全五度には「天照大御神」、短六度には「天御柱神」、そして短七度には「国御柱神」。今も大本では、正しく弾けばその音を司る神様が降りて来て下さるという考え方があります。このように神と音階を結びつける考え方は、出口王仁三郎の言霊の思想に似ているようで面白いと思います。

八雲琴は神道的な性格が非常に強いですが、最初から仏教を否定したものではありません。安政版の『八雲琴譜』にはまた、琴の台の上にいろいろの付属品が並んでいる図があり、真ん中に丸い玉があり、左に行って榊、爪袋、糸袋、笏拍子、真ん中から右に行って香炉、香合、調子笛が並べられていますが、明治版には香炉がなく、「香合」という文字がなくなっています。また、安政版にあった「仏御前」という歌の歌詞が明治版では消えています。これらには明治維新直後の神仏分離の跡が見られると思います。

八雲琴はこのように楽器そのものが神聖視され、『八雲琴譜』に作法についていろいろの注意があります。たとえば、「琴を台なく、たたみの上に置べからざる事」、「本曲より他(た)の俗曲を、ゆめゆめ弾ずべからざる事」、遊里(いろさと)、酒宴(さかもり)の席、又は倡優卑業(いやしきわざ)の輩(ともがら)、又は不浄の所において、決て翫(もてあそ)ぶべからず。神の咎め給はむこといちしるければ、慎むべし」iv、また、「神曲奉納の節(とき)は、いつにても霊香を薫(たき)、其席を清め調べ懸るべし」v(明治版では「汐水にて其席を清め」となっています)、など、楽器を大切にし、けがさないようにしなければならないことが強調されています。

レパートリー

八雲琴のレパートリーに、八雲琴のために作曲された72のいわゆる「本曲」と、一種の越天楽今様の旋律で歌う「今様」と、地歌や箏曲など、他の楽器やジャンルの曲である「外曲」がありますが、八雲琴のために作曲された本曲は、「菅掻曲」(すががきふり)という純器楽の曲1曲以外はすべて歌が入ります。

本曲は、12の「組」にまとめられています。前の6組の歌詞は、古事記や日本書紀の歌謡、万葉集や八代集の古典文学から取ったもので、後の6組は琴主や琴主とほぼ同時代の人が歌詞を書いています。この組というのは、八橋検校が17世紀に作った箏組歌13組と違って、一回で一組を最初から最後まで演奏するのではなく、独立した歌を歌詞の原典や内容によって分類したものですが、そこからヒントを得たのかもしれません。19世紀の箏曲家、光崎検校という人が、八橋の作品にインスピレーションを求めて、13絃の箏のために新しい組歌を作って、それまで三味線の歌の伴奏を担うのが役割になっていた箏を 再び三味線から独立させる一種の復古主義運動を起こしたのも、琴主が活躍したのと同じ時期です。

八雲琴の歌に戻りますが、須佐之男命の歌「八雲振」を始め、最初の3つの組に収められている神々の歌は秘曲扱いされていて、私もほとんど聞いたことがありません。最初の1組3曲について、『八雲琴譜』に「此三曲(このみつのしらべ)はかしこき神事(かみごと)故に、其人にあらざれば伝へざるの神曲(みてぶり)也。是をしらべんと思ふ時は、先(まづ)七日ばかり清き所に於て、物忌してこころ斉(ゆ)まはり清まはりて後、神の広前に調ぶべきなり。みだりにしらぶる時は神の咎め給はん事、いちしるければ慎むべし」vi と書いてあり、次の2組14曲についても、「此二組は神歌なれば、その身清からざる時は、しらぶべからず。猥(みだり)にものする時は、大神のとがめ給はん。かしこし。やむことを得ずしらぶる時は、かならず、弾損べし。つつしむべき也。」vii と、特に厳しく戒められています。この組の中に「岩笛曲」(いわふえふり)という曲があって、この曲をマスターすると奥許しを与えられます。ちなみに私は中許しというところまで習得し、「岩笛曲」は何回か聞いたことがありますが、教えていただいていません。 大本で一番重要なお祭りである節分大祭で行われる大潔斎神事で歌われる「天の数歌」は、この「岩笛曲」の手事(楽器だけの間奏)を引用しています。次の3組に、万葉集や八代集から歌詞を選んだ歌と、歌のない「菅掻曲」が収められています。残る6組は、琴主やその知人たち、また本居宣長のような国学者の歌が入っていますが、歌詞の内容によって出雲や出雲のの神々、女神、伊勢、東国の名所、それから天岩戸開きなどの神話を題材とした歌に分類されています。この歌の中には楽器だけで奏される手事を持ついくつかの曲があって、大本では特に「春の調べ」「五十鈴川」「須賀川」の手事が、祭典の中で玉串を神前に捧げる「玉串奉奠」の時に奏されます。

次に今様の歌がありますが、これは一種の越天楽今様の旋律で歌われます。大本の祭典ではお供え物をご神前にお供えする「献饌」のとき、そのお祭りに合わせて出口王仁三郎の歌から選ばれた歌をこの旋律で歌います。

最後に、他のジャンルから取ったいわゆる外曲があります。神楽、催馬楽、箏曲など、格調の高いものですが、これも私はほとんど聞いたことがありません。前に触れた「本曲より他(た)の俗曲を、ゆめゆめ弾ずべからず」という場合の「本曲」は、もちろん、この外曲も含まれています。余談になるかもしれませんが、明治初年に東京で活躍した歌舞伎囃子方の 藤舎芦船という人が八雲琴を習いましたが、八雲琴のレパートリーにないいわゆる俗曲が弾きたいために楽器の形を少し変えて「東流二絃琴」と呼んで自分の新しい流派を立ち上げました。明治期には京都や大阪では八雲琴が盛んになりましたが、東京ではこの東流二絃琴が普及しました。この東流二絃琴にタイプライターのキーボードのような鍵盤を付けたのが大正琴ですが、大正琴は日本で大流行するだけでなく、 インドやパキスタンにも普及し、ブルブル・タランと呼ばれ、カッワーリーというイスラム教の宗教歌謡の伴奏などに使われています。

神さまがお喜びになるお琴