目次

2009年8月11日 小清水漸「自作を語る -1970年代モノ派との出会い以降-」 (第1回アート分科会、09年2月8日) ▲目次へ戻る

モノ学・感覚価値研究会 第1回アート分科会合同研究会 アートレクチャーシリーズ〈Ⅰ〉2008年

2月8日(日)

小清水漸「自作を語る -1970年代モノ派との出会い以降-」

■ 山本氏の発表を受けて

ドローイングとペインティングのお話で、筆に墨を含ませて円を描く、そういう仕事はむかしからありました。吉原さんの円の作品もはじめ筆で書いてトレースして、それをキャンバスにうつして絵の具を置いていくという作品です。李さんの場合は群青の顔料をのせた筆で書いている。ドローイングとペインティングの違いがはっきりある。

吉原治良さんの時代は、日本的な感覚をどのように西洋の手法で表現していくかということで、西洋よりの仕事をしていたことが、ドローイングではなくペインティングに向かっていったのだと思います。李さんは1960年代の終わりごろ、わたしたちが毎晩のように話しこんで醸し出されてきたことは、いかに西洋によりかからない自分たちの美術をつくり上げるかという共通のベクトルがあったので、お互いに高めあうことができた。日本の美術の歴史を流して見ていっても、時代によって見ている方向や自分を律しているものが少しずつ違うのかと思いました。

■作品紹介

1970年以降 モノ派と呼ばれるようになったころの作品です。

・ 1969年 京都国立近代美術館 「現代美術の動向」展 「かみ」

・ 1970年 東京画廊 展覧会 「紙の袋」

・ 1970年「人間と物質」展 「鉄板」

・ 1970年8月展 東京国立美術館 「’70年8月石を割る」

・ 1971年1月個展「表面から表面へ」

・ 1971年3月個展「表面から表面へ」

・ 1971年 パリ・ビエンナーレ「表面から表面へ」

「香具山は畝傍を愛しと耳成とあいあらそいき」

これは、東京を離れて関西に移るきっかけとなったものです。焼き物(セラミック)。信楽で数ヶ月滞在して制作しました。草原に寝そべっている牛たち・羊たちをイメージしたものです。ヨーロッパの作家たちは美術や社会の歴史を背負いながら、自分の描いている絵の裏側には長い絵画の歴史を背負いながらいまの仕事をしていると気づき、自分が最先端だと感じていたことに疑問を持ち出したことから、イランの焼き物の本を見て、その肌合いに惹かれるものがあったので、日本に帰ってセラミックをやってみたく思ったという単純なものです。

これは「作業台 -a tetrahedron-」です。それぞれの面を底辺に置き換えていくと、4つの違った穴として表現できる。それをひとつのテーブルに表現。「表面から表面へ-四面体-」です。セメントでできた同じ四面体が置き方をかえるとまったく違ったものに見えるという作品です。

「表面から表面へ -モニュメンタリティ-」

これは焼かない土の作品。現場にテントを立てて、その下で土をひねって乾燥するまで置いておく。展覧会が終わるころにはさまざまな変形が加わっています。

「作業台 -裏山の木の枝-」

こちらは作業台。自分でテーブルを作ってそのうえで作品をつくる。ポプラの木が切り倒して捨ててあったのを拾ってきて、テーブルの上で削るなど加工して作品とする。自分が作業した机のまま出してしまおうと考えたところからはじまりました。テーブル上の特性を使った作品ができないかということで制作した「作業台 -能勢川の石-」では、石をひろってきて半分に割り、一方をテーブルに埋め、もう一方をテーブルに乗せました。

「水浮器」

こちらは1975年 信楽で焼き物のリベンジ。焼き物はやはりうつわをつくるための技法だと思い、うつわをつくりました。器そのものをつくりたかったのではなく、その中に何かを内包する空間がある。そこに水を満たそう。そこに彫刻家である私が参与する。土と火でつくられる造形物に私の手をいれたいと思いました。そこに水を張って木や浮子のようなものを浮かべることで、何か伝わるものがあるのではないかと思ったのです。山で拾ってきた木片を削ったり空洞にしたりして入れてみました。

これは、「作業台 -木の帆-」ベニヤ合板を積層したものの肌合いの面白さを作品化。

これは、「作業台 -三点セット-」直方体を3つ、置き方を変えてテーブル状の脚をつけて展示しました。

これは、「ドローイング作業台三点セットのための」ドローイングとして一枚一枚描いたもの。同じ直方体が見る方向が違うだけのものを並べてあります。

「レリーフ」「レリーフ」

これは、レリーフの仕事。真ん中に一本線が入っていて、そこを垂直に掘り込んでいって片面だけ、下側の面だけ少しずつ削っていく。描かれた線ではなく、掘り込んだ段差によってラインをつくる。紙のやぶいたラインを写し取って掘り込んでいくものです。

「レリーフ」

これは、2本の線で広い面を3分割するというルール。面積は3分の1ずつです。

「作業台」シリーズ

「作業台 -曲水」水の代わりに酒を張って、友人の家の庭に持ち出して月見をしながら楽しみました。

「作業台 -硯」

「水鏡」ちょうど座った人の顔が映るように水が溜めてあります。

「イヴの食卓」東京画廊での個展。

「デウカリオンの机」ギリシア神話の洪水伝説。

そしてこれは、岡田幸三氏と出合ったきっかけの作品。岐阜の展覧会で落ち葉がたくさん要るといって、岡田潔さんを通して幸三さんに協力いただきました。衣笠で拾ってきた落ち葉をダンボール3箱ほどいただいた。その後、自宅で生けた花を自分で撮られた本を見て感銘を受けた。たとえば、たんぽぽ1本、枯れすすき1本がすっと生けてあるのがすばらしかった。

これらはセラミックの作品です。

1988年「水浮器」「石釣り」など。

磁器10点ほど FRPに天然顔料で着色したものを浮かべています。

さて、なぜ私たちがモノ派と呼ばれるようになったか私が素材と素材をぶつけ合うような作品のつくり方をするかというところまで話が進みませんでしたが、作品を見ていただければ多少はわかっていただけたかと思います。

これは広島の美術館から被爆後五十周年記念に依頼されて制作した作品「作業台 -時の形」ですが、私が広島というキーワードで何が作れるのかを考えて、石の塊それ自体に長い時の流れを感じてもらうこと、あたかも天板の上を石が動いてできたような窪みを彫って、人為と時の流れを感じてもらえればと考えてつくった作品です。私はさまざまな素材を使って、いろいろなつくり方をします。一見家具なのか彫刻なのか疑ってしまうような作品も多く制作します。木・石・蝋などきわめてプリミティブな物質を使用することを変わりなく継続しています。色もよく使いますが、青い力を持った物質、赤い力を持った物質として、感覚的色彩としてではなく、物質の持つ力の特性として色を捉えています。

■質疑応答

(近藤氏)

今日はじめて焼き物の作品を拝見しました。小清水先生の作品は以前からわれわれのように工芸から美術を考える人間にとって、非常に工芸的に見えます。さきほどの陶器の器に水を入れたりするのを見たときに、機能が造形になっている。陶器そのものを造形化するというのと、機能が意味を持った形になっていくのと、その辺りが工芸と美術という問題を考えていくときに重要なポイントかと思います。

(小清水氏)

変な言い方かもしれませんが、工芸の世界をとても尊敬しています。乱暴な言い方をすると、美術・工芸・デザイン、絵画・彫刻・映像、陶芸・漆・染色というわけ方はあとからできたもので、もともとは人間の社会生活の中ででてきたもので、根は同じだという考えが根底にあります。それから、日本人としての彫刻のルーツを若いころに考えていて、それが仏像にあるかというと決してそうではない。いろいろ考えると、例えば茶室の空間をつくる、庭をつくる、路地をつくる、茶席の空間を考える、自分の大切な人を茶でもてなすためにしつらえを考えるというところに働いている感性、そういうものが私の彫刻のルーツのひとつとして見つけられる。それから縄文の土器にもルーツを見つけることができる。決して私たちが大学で学んだ西洋彫刻の歴史的な流れからはとうてい自分自身の作品は作れない。ではどうすればいいかを考えたときに、工芸も彫刻・美術などの垣根が関係なくみえたので、場合によっては工芸的に見えることもあると思います。私が工芸を尊敬していると言ったのは、私が木や土を使った作品をつくるとなったときに、同時代に生きる人の中には木や土を使った工芸作品をつくっている人たちがいる、その人たちの目に触れて失礼になる作品はつくらないでおこう、その世界を無視するでも否定するでもなく、これは美術であって工芸ではないんだというような不遜な作り方はしないでおこうと思っているということです。

(鎌田氏)

京都新聞1月24日の記事で、「ものが彫刻に変わる時、道で拾った小さな石ころ、一本の木の枝が、彫刻へと変わっていく瞬間がある。その変わり目を見つけることが彫刻の一番面白いところだ…」とありますが、これが私の関心や、これまで行ってきたさまざまな研究や実践とダイレクトに結びついているところです。

歴史的にみれば造形の原点は縄文といえるかもしれませんが、神社や神話な観点では、イザナギとイザナミが泥をかき回して岩場を「天つ柱と見立てて」、というくだりがあって、これが彫刻に変わる瞬間の神話的表現といえます。「見立て」、つまり自然の岩を天つ柱という非常に神聖な柱に見立てて、そこをまわって島々を生んでいく。それからもうひとつ、天岩戸の有名な場面で、アメノウズメが神がかりになって舞う。神がかりになる前の段階として鏡や飾り物など、さまざまな工芸的なものを用意して、そこを神聖な場にしている。このとき一番重要なのは榊で、わざわざ天の香具山から、おそらく土も根もついた生のものをもってきて、それをより代にさまざまな神事・振る舞いをしている。そこを「ゆにわ」と呼び、それを査定する場を「さにわ」といいます。

アーティストからみればあるものが彫刻になる瞬間といえますが、それを宗教的にみれば聖なるものになっていく瞬間と同義的です。先ほどの山本さんのお話とも関係していますが、遊び・神事の接点がモノ派のなかの重要な着眼点・感性があったのだと思いました。

(小清水氏)

私にその確信を持たせてくれたのは、1969年に「現代美術の動向」展のために訪れた京都で触れた古いものの中にありました。お寺の結界のように、竹の棒が一本すっと横たえてあれば、同じ文化に住んでいれば、その先は入ってはいけないのだと分かる。また、路地に関守石がおいてある。そういったプリミティブなものに託して思いを伝えるという文化が日本には厳然とある。私たちの学生時代にアメリカを中心にミニマルアートが興ってきて、それを図版などで共感を持って見ていましたが、どこかちがうと思っていました。ミニマリズムは西洋美術の歴史の流れの中で行き着いた終着点のようなところがあって、そこから西洋の美術がどう動くかというどん詰まりのなかで出てきたものだったと思いますが、その地点は私たちの中にはすでにあったのだと感じました。一本の竹で人間の気持ちをあらわすこともできるし、ひとつの石ころで社会的な約束事も伝えることが可能であると、学んだことではなくもう自分の体の中に入っているという実感があったので、それを中心に自分たちの美術をつくっていこうという気持ちがありました。

(稲賀氏)

国際日本文化研究センターの稲賀です。

まず、「作業台」は目から鱗が落ちる経験でした。ヨーロッパでは作品というものが決まっていて、それを作業台から取り除けることで成立するのですが、そのことがそもそもおかしいのではないかと思っていたことをそのまま現場に出してこられたことがすごく大きいと思います。ヨーロッパではある意味で作品を時間から切断してしまって、そのあとは、物質ですから劣化はしていくかもしれませんが、理念としては永遠の生涯を持たせてもらえるし、美術館・博物館に入れば作者が死んでしまっても作品は永遠性を保つのだという一種の前提がある。そうするとどこかで作業台からちょん切るという儀式が必要になります。ところがどうもそういう構造がないもののつくりかた、ものと触れあう在り方というのがあったはずなのですが、近代はそういうモノとの接し方を失わせてしまうような人工的な環境になってきている。それがいかに人工的で不自由なものなのかを分かっていない。端的にいうと、お茶の道具などはガラスケースの中に入れておいていても、まったく死にものになる。実際に手にとって口に運んで、自分で触感を確かめてみてはじめて器としての生命を持ってくるのですが、それを殺してしまうことが美術鑑賞になっている。その出発点には作業しているという時間の体験をどのようにみんなで共有していくかという場があったはずなのに、なぜそれが失われているのか。いまから思い返して、何故あれが出てきたのだろうということがひとつ。それを続けているということから、作品をつくるとは何なのか。それからひょっとしたら美術家だというスタンスが必要ではない世界ではないかということを感じましたが、いかがでしょうか。

(小清水氏)

美術家である必要はないと、最近とくに思うようになってきました。そういう仕事をこれからどうしてつくっていけるかを含めて考えているところです。美術作品として出すと石ころひとつでも認めてもらえるけれど、美術作品でもなんでもないとするとそれを認めてもらえる過程は途方もなく長い、それをどうやって埋めるか。ある種の課題でもあるし、乗り越えられるのか不安もある。なぜ作業台が出てきたかということについては、わりと早い時代から、自分が作ったものを美術館や画廊で展示するときに、台座の上に乗せて見せることはやっていなかった。彫刻における台座がなんとなく邪魔で、うその世界に入ってしまうという感覚があったので、いま人間が立っているところと地続きのところで自分の作品を見せたいという思いがもともとありました。また、作品をつくっている間には時間が経ちますし、そのときに私を吹きすぎていく風があったり、鳥の鳴き声が聞こえたり、そういう時間を経て出来上がっているものだということをどうしたら伝えられるか、できあがったものだけを見てわかってもらえることはその一部分でしかないという思いがありました。関西に来たころにとくにそれが強くなって、手始めに作用台を最初にこしらえて、そこで作業して、すべてもろともに見てもらうことで解決できないかと思ったのが正直な経過です。はじめに作業台のもととなったのは、須磨で地べたにつくった作品ですが、手元に作品がなくなったものですから、それを再現しようとしたときに作品を置く地べたの延長としてテーブルを考えた。そのうち、このテーブルの上にはあらゆる世界を含んでいるのだと思うようになって、次々にテーブルの仕事をすることになった。

(森口氏)

先ほど稲賀先生が作業台のことを質問されました。2007年に信濃橋画廊で発表された作品も、彫刻家として長年使っておられる作業台というモチーフでしたが、すべて簡潔にしてざっくりつくってあるように見えて、実は小清水さんらしい配慮と技術が行きわたった作品だと感じました。ただ、小清水先生は風土的なことを仰っていても、いわゆる近代的な意味での彫刻家であると考えていたのに対して、先日の展示ではどこか茶室を作るような、近代的な論理性とは少しはなれて自分のセンスに任せたような感じを受けたので、さきほどの山本さんのセンスの話題と関連して、その辺りのことを聞きたいと思いました。

(信濃橋画廊での作品説明)

黒文字の枝を束ねて茅の輪のようにしている。その上に鉄板を一枚乗せて、麻縄を手で編んだ布のような網を天板にかけてあるもの。また麻縄を束ねて石を枕にして寝かせてあるもの。黒文字の束を組み上げたもの。鉄板に穴を開けてそこから突き出た麻縄に石が結わえ付けてあるものなど。

(小清水氏)

さきほど山本さんの話の中で、岡田さんの花が漢詩の軸に呼応するように生けてあるというのがありましたが、それ以外にも、花を生けた目的、何に向かっていけているかが岡田さんの中にあったようです。それがどういうものなのかはお聞きしていませんが、ある敬愛する友人のために花を生けるなど、誰でもいいということではなくて、敬愛する誰かのために生ける花、あるいは何かの詩に感銘を受けたことをもとに、詩を書いた人に向けて時代を隔てて生ける。自分がやろうとしていることが誰かとどこかで大きくつながりを持つ空間がある。岡田さんの場合は知識や教養からくるのかもしれません。私にはその知識はないので同じようなことはできませんが、作品のつくり方としてはどこかそのような気持ちがあったかもしれません。ただ、背景にあるものは岡田さんとは異なるかもしれません。

新聞記事にも少し出ていますが、自分が拾った石ころ1個、木の枝1本で何が伝えられるかというところにもう一度立ち返ろうという思いはあります。次の東京画廊での展覧会では、ひとつの石ころがどう見えるかということをやってみようと思っています。1本の木の枝がどう作品に変わっていくことができるかということです。それから、理屈をこねて作品世界を説明して議論構築しても面白くないものは面白くない。やはりセンスというか、作品から立ち上がってくる品性のようなものはどれだけ理論で隠しても、造形的な技術を磨いても、かならず出てくるという思いがある。私は力のない人間だと自覚しながら作品をつくり続けていられる理由は何かというと、私は自然を知っているというか、空の青さの美しさを知っている、海の青さの美しさを知っている、枯れた花の美しさを知っているというのが、私に作品をつくらせる基本的なもののうちにあります。

▲目次へ戻る

2009年8月7日 秋丸知貴「抽象絵画と近代技術―ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに」 ▲目次へ戻る

抽象絵画と近代技術 ―― ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに

秋丸 知貴

なぜ、西洋美術において、一九世紀後半以後、「ルネサンス的リアリズム」は造形表現の主流から凋落し、「絵画の抽象化」が新たな本流を形成したのだろうか?

本稿は、この問題について、「近代技術」による「心性の変容」という視点から考察する。

1.有機的自然の限界からの解放・近代技術的環境・象徴形式・イコン

ヴェルナー・ゾンバルトは、『技術の馴致』(一九三五年)等で、古来の「技術」とは質的に異なる「近代技術」の性格を、「有機的自然の限界からの解放」と定義する*1。即ち、「近代技術」の近代性は、従来の「技術」に、科学革命後の科学知識を結合し、観念的・論理的にではなく、実在的・物理的に「有機的自然の限界からの解放」を実現することを意味する。

また、ジョルジュ・フリードマンは、『人間と技術についての七つの研究』(一九六六年)等で、産業革命の前後を区分する概念として、「自然的環境」と「技術的環境」を提唱する*2。つまり、「自然的環境」では、全てが「自然」に基づいており、動力は天然自然力に頼り、「技術」は主に肉体の延長としての「道具」を用い、人間と外界の関係は直接的で共感的である。これに対し、「技術的環境」では、「人工」の占める割合が複雑に増加し、動力は人造エネルギーを多用し、「技術」は主に肉体から独立した「機械」を駆使し、人間と外界の関係は間接的で疎外的である。

そして、このフリードマンの「自然」に対する「人工」の量的増加が質的変化を生むとする見解に、ゾンバルトの質的変化としての「有機的自然の限界からの解放」を代入すれば、この「技術的環境」を、より正確に「近代技術的環境」と再定義できる。

これに加えて、エルンスト・カッシーラーは、『象徴形式の哲学』(一九二三‐二九年)等で、人間は、外界の刺激に直接反応するのではなく、精神的意味内容を具体的感性的記号で表す、「象徴形式」の形成を通じて、外界と内面の均衡を回復し、認識と行為の調和を確立し、環境への適応を達成するとし、「芸術」は、正にこの「象徴形式」の一つと説いている*3。

さらに、ハーバート・リードは、『イコンとイデア』(一九五五年)等で、そうした「象徴形式」の中でも、「造形(イコン)」こそは、「言語(イデア)」に先行する、人間の全文化領域を通じて最も基盤的な「象徴形式」と論じている*4。

これらのことから、「近代絵画」における「絵画の抽象化」について、一つの新しい解釈を提示できる。即ち、「有機的自然の限界からの解放」を達成する「近代技術」による、具象的・静態的な「自然的環境」から、抽象的・動態的な「近代技術的環境」への移行が、「心性の変容」と、それに伴う「象徴形式」の革新を通じて、「イコン」としての「近代絵画」における、自然主義的な「ルネサンス的リアリズム」の衰退と、非具象的な「絵画の抽象化」の隆盛をもたらしたのである。

2.アウラの凋落

そして、この「自然的環境」から「近代技術的環境」への推移を、別の角度からより具体的に形容したものが、ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」である。

事実、ベンヤミンは、「複製技術時代の芸術作品」(初稿一九三五年)で、「もし私達の同時代の、知覚の媒体(メーディウム)における諸変化を、アウラの凋落として理解しうるなら、その社会的諸条件を明らかに出来る*5」と示唆している。

ベンヤミンの「アウラ」は、「写真小史」*6(一九三一年)、「複製技術時代の芸術作品」*7、「ボードレールにおける幾つかの主題について」*8(一九三九年)等の原著に即して分析すれば、同一の時間軸・空間軸上に存在する「主体」と「客体」の間に成立する、「相互作用」による変化の「痕跡」、及び相互に宿るその「時間」的蓄積の総体と読解できる。そして、その「主体」と「客体」が、同一の時空間上で現存的・直接的かつ集中的・五感的に相互作用している関係を、「アウラ的関係」、その「主体」の「客体」に対する知覚を、「アウラ的知覚」と定義できる。

本質的に、無媒介的(インメディエイト)な天然環境における、生来的肉体と本来的自然の「アウラ的関係」による「アウラ的知覚」は、人間にとって全く自然である。即ち、「自然的環境」における人間の知覚は、基本的に全てこの「アウラ的知覚」であり、そこでは、一般的に、人間は、意識集中と五感全体による持続的な「アウラ的知覚」に基づいて、自然や他者と濃密で親密な情緒的相互作用を行い、それに対応する自然主義的な表象体系を形成していた。

そして、「ルネサンス的リアリズム」は、正にこの「自然的環境」における「アウラ的関係」を必須的前提として成立する絵画技法である。なぜなら、その特性である精緻で微細な写実描写には、対象との現前的で綿密な精神集中と五感総体による「感情移入*9」(ヴィルヘルム・ヴォリンガー)的相互交流が、経験上本質的に不可欠だからである。つまり、自然主義的再現描写の基礎は、対象の「アウラ」と親密かつ持続的に相互関与する有機的・静態的な「アウラ的知覚」である。

これに対し、様々な場面で、「主体」と「客体」の間に、各種の「近代技術」が介入(メディエイト)し、「有機的自然の限界からの解放」が発生し、「近代技術的環境」が出現し始めると、「アウラ的関係」が阻害され、「アウラの凋落」が生起する。その結果、従来の具象的・静態的な象徴体系は衰退し、新たに抽象的・動態的な象徴体系が隆盛することになる。

3.非アウラ的知覚・不アウラ的知覚

ここで注意すべきは、ベンヤミン自身は明確に分節していないが、「アウラ的関係」の凋落には、二種類ある問題である。即ち、「アウラ的関係」が完全に成立していない「非アウラ的関係」と、部分的にしか成立していない「不アウラ的関係」である。

この両方を、ベンヤミンは、「ボードレールにおける幾つかの主題について」等で、「ショック*10」と表現している。そして、この両方が、共に「近代絵画」における「絵画の抽象化」の直接的・間接的原因と推理できる。

まず、「非アウラ的関係」の典型は、一九世紀中期以降普及する、「写真」である。

即ち、「写真」は、カメラ・オブスキュラの投影像を感光剤で支持体に定着させる、「近代技術」である。そして、その「無機化学」的表層性・凝固性の介在により、鑑賞者と被写体の「アウラ的関係」は欠落する。

事実、対象の外観の感光的転写に過ぎない「写真」では、被写体の「アウラ」、つまり持続的経験体としての質的要素は剥落する。そのため、原理的に、全ての写像は、単なる「形」と「色」という自律的な二次元的構成要素に還元される。

その上で、「写真」では、鑑賞者と被写体は、常に同一の時空間上に存在していないので、両者の現存的・直接的な相互交流としての「アウラ的関係」は、完全に断絶する。そのため、鑑賞者には、「非アウラ的関係」による「非アウラ的知覚」が生じ、集中性・五感性も著しく欠損し、鑑賞者は、単なる抽象模様としての空疎で無反応な写像を、ただ視覚のみで共感なく一方的に傍観するだけになる。

結果的に、こうした近代的な「写真」による「非アウラ的知覚」の一般社会への逐次的・全面的浸透が、その心性において、制作面でも受容面でも、「近代絵画」における「絵画の抽象化」を強力かつ絶対的に促進した、具体的・現実的要因の一つと推測できる。

また、「不アウラ的関係」の代表は、一九世紀中期以降台頭する、「大都市群集」である。

即ち、「大都市群集」は、単なる人口増加だけではなく、「蒸気機関」による商工業・運輸交通の加速化・大量化を成立背景とする点で、本質的に「近代技術」の産物である。そして、そうした「蒸気機関」的急速性・多数性の介入により、歩行者と通行人の「アウラ的関係」は脱落する。

実際に、「大都市群集」では、誰もが足早かつ疎遠に行き交うので、通常、歩行者は、通行人を一瞥するだけで、その一人一人と足を止めて親密で持続的な相互交渉を行うことはない。つまり、「大都市群集」では、歩行者と通行人の関係は、極めて瞬時的で表面的になる。

そのため、誰もが匿名気分で遊歩を楽しむことになり、歩行者と通行人の現存的・直接的・集中的・五感的な相互関与、即ち「アウラ的関係」は希薄化する。これにはさらに、通行人の大量性による注意散漫も加わる。

その結果、歩行者には、「不アウラ的関係」による「不アウラ的知覚」が生じ、その度合に応じて、個々の通行人は、実体性を欠いた単なる束の間の視覚印象に過ぎなくなる。やがて、観察者には、視野に入る厖大で流動的な万華鏡的視覚印象全てと、一度に向き合う特殊な知覚が生じる。

この具象的奥行の減少した一望的・動態的知覚を、ヴォルフガング・シヴェルブシュは、『鉄道旅行の歴史』(一九七七年)で、「パノラマ的知覚*11」と呼ぶ。そして、この「大都市群集」による「知覚の変容」を、外光の強烈で移ろい易い視覚効果への関心等と共に造形化したのが、個々の原色的な色斑から画面全体を構築する、印象派の「筆触分割」と推察できる〔図1〕。

図1 クロード・モネ 《カピュシーヌ大通り》 1873年 油彩

実際に、「筆触分割」の様式的特徴である、「輪郭線的形体の解消」と「固有色的明暗の軽視」は、「大都市群集」的知覚における、視覚対象の静態的具象性の減退と呼応している。

結論的に、こうした近代的な「大都市群集」による「不アウラ的知覚」の日常生活への漸次的・全体的浸潤が、その心性において、制作面でも受容面でも、「近代絵画」における「絵画の抽象化」を強制的かつ不可逆的に推進した、最初の実体的・実際的要因と推定できる。

なお、街頭風景における、鉄道列車や自動車の走行台数の増加等も、その高速性と多量性により、こうした「大都市群集」的視覚効果を増強する。

ここに、「近代技術」による「非アウラ的知覚」「不アウラ的知覚」、つまり「アウラの凋落」が、「近代絵画」における「絵画の抽象化」に与えた重要な影響を指摘できる。

4.近代技術による知覚の変容

また、こうした「不アウラ的知覚」は、各種の「近代技術」により、「大都市群集」のみならず、社会生活の様々な局面で頻出する。その例として、「百貨店」「博覧会」「蒸気鉄道」「写真」「映画」等を挙げられる。

まず、一八五二年創業のボン・マルシェに始まる、「百貨店」では、買物客と商品の関係が、「大都市群集」における歩行者と通行人の関係に対応する。

周知のように、「百貨店」以前の「小売店」では、基本的に、商品の値段は店主との交渉により導き出されるために、買物客は、商品を実際に手に取ってその使い勝手を丹念に吟味するのが常であった。

しかし、「蒸気機関」による経済産業及び運送物流の発達により、買物客と商品の大量循環が可能になると、薄利多売を経営戦略とする「百貨店」が誕生し、流通の加速を促進するため、全ての商品には事前に確定済の値札が添付される。即ち、「百貨店」では、全ての商品の「使用価値」は後退し、その「交換価値」が前面化する。

このため、「百貨店」では、普通、買物客は、商品の外観や値札を瞥見するだけで、商品を一つ一つ手に取ってその「使用価値」を入念に確認することはない。つまり、「百貨店」では、買物客と商品の関係は、極めて瞬間的で表層的になる。

そのため、誰もが買物気分で漫歩を愉しむことになり、買物客と商品の「アウラ的関係」は散漫化する。これにはさらに、商品の大量性による注意散漫も加わる。その上、その大量性により、「小売店」では抵抗のある購入後の商品の「交換」も可能になり、買物客の心理的負荷は一層軽くなる。

その結果、買物客には、「不アウラ的関係」による「不アウラ的知覚」が生じ、その程度に応じて、個々の商品は、購買義務の無い単なる魅惑的な視覚印象に過ぎなくなる。やがて、買物客には、視界に入る膨大で潮騒的な多幸的視覚印象全てと同時に対面する、「パノラマ的知覚」が生じる。さらに、「百貨店」では、「商品」的「パノラマ的知覚」と共に、他の買物客に対する「大都市群集」的「パノラマ的知覚」も成立する。

これと同様の「知覚の変容」は、一八五一年のロンドン万国博覧会以後世界各地で開催される、「博覧会」でも生じる。

事実、やはり「蒸気機関」による殖産興業及び人品輸送の発展が、観覧者と展示品の大量の運搬陳列を可能にして成立する、「博覧会」では、大勢の入場者による接触破損や長時間占有を避けるため、通常、観覧者は、展示品をただ一方的に見物するだけで、展示品を一つ一つ手にとってその「使用価値」を丁寧に触知することは禁じられる。即ち、「博覧会」でも、観覧者と展示品の関係は、極めて淡白で見学的になる。

そのため、誰もが物見気分で回遊を楽しむことになり、観覧者と展示品の「アウラ的関係」は放漫化する。これにはまた、展示品の大量性による注意散漫も加わる。

さらに、展示品が、常に本来の使用目的から乖離した単なる観賞対象と化し、時々展示品そのものが模造品であるにつれて、その虚構性はより高まる。そして、この疎外傾向は、展示品が「ガラス」の中に展示される時にさらに顕著になる。なぜなら、「ガラス」は、視覚以外の五感全てを捨象することで、観覧者の第三者的な見学態度を一層助長するからである。

その結果、観覧者には、「不アウラ的関係」による「不アウラ的知覚」が生じ、その比率に応じて、個々の展示品は、道義的責任の無い単なる好奇的な視覚印象に過ぎなくなる。やがて、観覧者には、視野に入る莫大で眩惑的な遊興的視覚印象全てと一挙に向き合う、「パノラマ的知覚」が生じる。なお、「博覧会」でも、他の観覧者に対する「大都市群集」的「パノラマ的知覚」が成立することは、「百貨店」と同じである。さらに、こうした人品に対する「パノラマ的知覚」は、一過性の「博覧会」を恒常化した「博物館」でも同様に発生する。

また、同種の「知覚の変容」は、一八四〇年代以降世界各地で発達する、「蒸気鉄道」でも生じる。

事実、「蒸気機関」を直接的な動力とする、「蒸気鉄道」では、その機械的加速により、普通、乗客は、車窓に高速で展開される風景をただ一方的に眺めるだけで、風景の一つ一つを微細に観照したり体感したりすることは出来ない。即ち、「蒸気鉄道」でも、乗客と風景の関係は、極めて刹那的で書割的になる。

そのため、誰もが観光気分で遊覧を愉しむことになり、乗客と風景の「アウラ的関係」は散逸化する。これにはまた、風景の大量性による注意散漫も加わる。

さらに、風景が、常に電柱と電線越しに眺められ、時々切通しやトンネルではほぼ全く喪失されるにつれて、その架空性はより強まる。そして、この阻害傾向は、風景を車窓の「ガラス」越しに眺める時にさらに助長される。なぜなら、やはり「ガラス」は、視覚以外の五感全部を抽象することで、乗客の傍観者的な観光態度を一層強化するからである。

その結果、乗客には、「不アウラ的関係」による「不アウラ的知覚」が生じ、その割合に応じて、個々の風景は、実感を伴わない単なる形勝的な視覚印象に過ぎなくなる。やがて、乗客には、視界に入る陸続たる奔流的な劇場的視覚印象全てと同面的に対面する、「パノラマ的知覚」が生じる。さらに、こうした「蒸気鉄道」的「パノラマ的知覚」は、他にも、一九世紀後期以降発展する、「電車」「自動車」「オートバイ」「飛行機」等の様々な「移動機械」でも同様に成立する。

さらに、同類の「知覚の変容」は、一八六七年のコロタイプ製版の発明により複数印刷が可能になる、「写真」でも生じる。

既述の通り、まず「写真」では、鑑賞者と被写体の「アウラ的関係」は完全に破綻し、「非アウラ的関係」による「非アウラ的知覚」が出来し、一方的傍観が胚胎する。これに加えて、「写真」や、それを夥しく掲載する「新聞」「書籍」「広告」等の写真印刷物が、屋内にも屋外にも大量に氾濫すると、通常、鑑賞者は、それらに一時目を留めても、写真画像を一つ一つ真剣に腰を落ち着けて注視しなくなる。これにはさらに、同一の写真画像の反復提示による注意散漫も加わる。

その結果、鑑賞者には、「不アウラ的関係」による「不アウラ的知覚」も生じ、その頻度に応じて、個々の写真画像は、必然的に情動的価値の薄い単なる無害な視覚印象に過ぎなくなる。やがて、鑑賞者には、視界に入る多数の惑乱的な幻影的視覚印象全てと通時的に向き合う、「パノラマ的知覚」が成立する。

そして、同等の「知覚の変容」は、一八九五年に世界初公開される、「映画」でも生じる。

前述の通り、まず「写真」では、鑑賞者と被写体の「アウラ的関係」は完全に瓦解し、「非アウラ的関係」による「非アウラ的知覚」が発現し、消極的傍視が顕現する。これに加えて、そうした写真映像を高速で連続投影する、「映画」では、普通、鑑賞者は、それらを一瞬知覚しても、投影像を一つ一つ詳細に静止的に熟視することは出来ない。これにはさらに、同一の映画作品の反復上映による注意散漫も加わる。

その結果、観客には、「不アウラ的関係」による「不アウラ的知覚」も生じ、その分率に応じて、個々の投影像は、構造的に倫理的負担の少ない単なる娯楽的な視覚印象に過ぎなくなる。やがて、鑑賞者には、冒頭から終幕までの無数の動画的な夢幻的視覚印象全てと一貫的に対面する、「パノラマ的知覚」が生じる。また、こうした「映画」的「パノラマ的知覚」は、他にも、二〇世紀に登場する、「テレビ」「ビデオ」「インターネット」等の各種の「映像機械」でも同様に成立する。そして、「ラジオ」「レコード」「CD」等の各種の「音響機械」を含む、一方向的・自動再生的な「視聴覚機械」では、相互交流の欠如の分だけ、やはり「不アウラ的知覚」が発生する。

このように、「近代技術」の一般社会への浸透につれて、その「知覚の変容」は、日常生活のあらゆる領域で普通化する。そして、そうした「アウラの凋落」が通常化した環境では、印象派の「筆触分割」は、極めて親しみ深い適応的造形表現と感受されることになる。

逆に言えば、保守的批評家ルイ・ルロワが、革新的印象派クロード・モネの《カピュシーヌ大通り》(一八七三年)の群集描写としての斑点描法を、「無数の黒い擦れ」としか理解できずに批判したことは、古い「アウラ的知覚」に基づいて、新しい「不アウラ的造形」を評釈した誤解と解釈できる。そして、当初は、非難と排除の対象だった印象派が、時間の経過と共に、徐々に人々に支持され、さらに後続の前衛画家達の基礎的な絵画文法となったことも、「近代技術」による「知覚の変容」の随時的・全般的進展という観点から理解できる。

少なくとも、新たに勃興した抽象的で動態的な「非アウラ的知覚」「不アウラ的知覚」「パノラマ的知覚」が、従来の具象的で静態的な自然主義的写実描法では、的確に描出することが非常に困難なことは確かである。その意味で、「近代絵画」において、旧来の伝統的で正統的な「ルネサンス的リアリズム」が、その主流から転落し、「絵画の抽象化」が、新たなる本流を定立したことには、確かに不可避的な歴史的必然性がある。

5.近代技術による視覚の変容

このように、各種の「近代技術」は、「知覚の変容」を生む。さらに、その中でも、特に「移動機械」は、「視覚の変容」を加味する。

事実、ヴォルフガング・シヴェルブシュは、『鉄道旅行の歴史』で、一九世紀中期以降発達する、「蒸気鉄道」の「車輪・線路」と「蒸気機関」による「機械のアンサンブル」が、より「有機的自然の限界からの解放」を促進し、乗客の視覚を様々に変化させた経緯を論証している*12。

そして、この「蒸気鉄道」による「視覚の変容」を形象化したのが、「後期印象派」のポール・セザンヌと特定できる〔図2〕。ここに、「大都市群集」による「知覚の変容」を表現する「印象派」に、セザンヌの画風が連続することの整合性を観取できる。

図2 ポール・セザンヌ 《サント・ヴィクトワール山と大松》 1887年頃 油彩

実際に、セザンヌの様式的特徴である、「視点の複数化」「対象の歪曲化」は、蒸気鉄道における視点の移行と、その視界の朦朧化に呼応している。また、その「構図の集中化」「筆致の近粗化」は、汽車の車窓風景では、事物は遠景にあるほど視野中央で長く動かず、近景にあるほど視野外に素早く消え去ることに対応し、「運筆の水平化」は、平行に逆走する車外風景や、横ぶれする車内場景における対象の残像現象に相応している。さらに、その「前景の消失化」「画像の平面化」は、機械的速度の介入による乗客の風景からの視覚的疎外化に照応し、「形態の抽象化」「色彩の純粋化」は、蒸気機関と車輪線路の抽象運動による視覚の純化に一致している。そして、その「共感の希薄化」は、鉄道旅行における観光的傍観の成立と合致している。

また、こうした「移動機械」的視覚は、一九世紀後期以降発展する、「自動車」が、「ゴムタイヤ・舗装道路」と「内燃機関」により、より行動的自由度を増し、より「有機的自然の限界からの解放」を推進することで、より一層日常生活に浸透する。

そして、相対的に制約的・受動的な「蒸気鉄道」に対し、このより随意的・能動的な「自動車」による「視覚の変容」を表象化したのが、「彩色の主観化」「素描の主観化」や「色彩の純粋化」「形態の抽象化」及び「彩色の過激化」「素描の過激化」を様式的特徴とする、アンリ・マティスやモーリス・ド・ヴランマンク等の「フォーヴィスム」と判定できる〔図3〕。ここに、フォーヴィストの多くが、セザンヌの支持者であると共に、セザンヌがあくまでも受動的感覚に留まるのに対し、フォーヴィスムがより能動的感覚を重視する合理性を看取できる。

図3 アンリ・マティス 《フロント・ガラス》 1917年 油彩

さらに、こうした水平的な「陸上移動機械」的視覚は、二〇世紀以降進展する、「空中移動機械」である「飛行機」が、「機翼」と「内燃機関」により、字義通り人間を大地から離陸させ、より「有機的自然の限界からの解放」を増進することで、さらに垂直的要素も加算され、より一層社会生活に浸潤する。

この「飛行機」による「視覚の変容」では、特に飛翔の高度上昇による、「地表の抽象化」が明瞭である。そして、そうした重力的束縛からの心身的解放は、「陸上移動機械」よりも、さらに一層「視覚の抽象化」を純粋化する。こうした「飛行機」的視覚もまた、未来主義は勿論、アンリ・マティス、ロベール・ドローネー、カジミール・マレーヴィチ、ヴァシリー・カンディンスキー等の「抽象絵画」の先駆者達に多大な影響を与えている。

従って、これらの「近代絵画」における、「ルネサンス的リアリズム」から「絵画の抽象化」への変移もまた、「近代技術」による機械的な急速性及び駆動性の介在による、「主体」と「客体」の「アウラの凋落」の反映と解釈できる。

6.近代技術による意識の変容

これに加えて、これらの様々な「移動機械」は、さらに「意識の変容」も導入する。

なぜなら、「移動機械」は、その機械的高速直線運動により、主観的・客観的な「時間」と「空間」を大幅に縮小するからである。これは、「時間」と「空間」の固定性や固有性の抹消という点で、「ショック」であり、「アウラの凋落」の一形態である。

事実、「移動機械」により、理念的に、「空間」的には結び付くはずのない無数の遠隔地が、「時間」的な隣接地として結合されると、従来の自然な「一点透視遠近法」的世界観は崩壊する。その結果、人々の意識には、本来全く異なる全ての場所が、まるで同一平面上に一覧的かつモザイク状に並置されるような、新しい人工的な世界観が現出する。この新しい想念上の「パノラマ的知覚」を、旧来の「一点透視遠近法」的世界観に対し、「世界同時性」的世界観と定義できる。

また、こうした「移動機械」による「時空間概念の変容」は、さらに一九世紀後半以降流通する、各種の「媒介機械」でも同様に成立する。

即ち、「電話」は「時間」と「空間」を軽視し、「無線」は「時間」と「空間」を無視し、「X線」は「時間」と「空間」を透視し、「写真」は「時間」と「空間」を採集し、「映画」は「時間」と「空間」を編成し、「レコード」は「時間」と「空間」を復元し、「ラジオ」は「時間」と「空間」を一律化し、「複製技術」は「時間」と「空間」を同律化する。

なお、情報伝達の機械的な加速性や大量性を背景とする、「新聞」「書籍」「広告」等も、「時間」と「空間」を集中する。また、「大都市群集」「百貨店」「博覧会」等も、「移動機械」を基盤とし、広範囲から頻繁に異質で多彩な人間や物品を眼前化する点で、「時間」と「空間」を結集する。さらに、鉄とガラスの機械的な大量生産・大量運搬により普及する「ガラス建築」も、屋内外を透明化することで、「時間」と「空間」を貫通する。

これらの「媒介機械」による「時空間概念の変容」も、従来の自然な馴染みある知覚領域に、突然見知らぬ異物が襲来する点で、「ショック」であり、やはり「アウラの凋落」の一様態である。その上で、やはり観念的に、そうした全く見慣れぬ全ての個別的「空間」は、本質的に必要な「時間」を無化して近接させられ、単一平面上で総覧的かつ切子状に融合されることになる。

そして、こうした「近代技術」による「時空間概念の変容」を最も明敏に象徴化したのが、パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラック等による、正に「一点透視遠近法」を破壊し、正面と側面を一度に総合する「キュビスム」〔図4〕や、本来全く異質な諸要素を同一平面上に配列する「コラージュ」と同定できる。

図4 パブロ・ピカソ 《アヴィニョンの娘達》 1907年 油彩

ここに、「蒸気鉄道」による「視覚の変容」を実現するセザンヌの理論や実践に、キュビスムが接続すると共に、キュビスムやコラージュの「一点透視遠近法の崩壊」が、後進の先鋭画家達の基本的な共通言語となった道理性を読取できる。

なお、これらの速度的・間接的な「近代技術」は全て、事象の継時性や土着性を解消する上に、いずれも「五感の捨象化」や「注意の散漫化」、そして「相互交流の減少化」を招来する。その意味で、これらの「近代絵画」における「ルネサンス的リアリズム」から「絵画の抽象化」への変遷もまた、「近代技術」の機械的媒体(メディア)性の媒介による、「主体」と「客体」の「アウラの凋落」の感化と理解できる。

7.世界同時性・二次元的平面感

ここで注目すべきは、この「近代技術」による「意識の変容」、即ち「世界同時性」的世界観が、自然な心身性を喪失し、「自我が世界に拡大する」と形容される問題である。

例えば、マーシャル・マクルーハンは、『メディア論』(一九六四年)で、「機械時代の間、私達は空間に身体を拡張していた。今日、一世紀以上の電子技術の後、私達は自分の中枢神経組織自体を地球規模で拡張し、私達の地球に関する限り、空間も時間も抹殺されている*13」と主張している。

元々、「一点透視遠近法」的世界観は、「主体」が「客体」を截然と分離する、ルネサンス的合理主義精神の反映であった*14。これに対し、「世界同時性」的世界観は、「主体」が「客体」を限りなく包摂しようとする、近代技術主義精神の所産である*15。

そして、「ルネサンス」の「主客分離」的世界観が、事物を「三次元的立体感」として描写する「一点透視遠近法」を創出したとすれば、この「近代」の「主客融合」的世界観は、対象を「二次元的平面感」として描出する別の表象体系を創造せずにはおかない。

ここに、「近代絵画」における「ルネサンス的リアリズム」から「絵画の抽象化」への変転の、もう一つの不可避的な歴史的必然性がある。なぜなら、本来「三次元」的な現実世界の事物を、「二次元」的な造形表現に還元しようとすれば、対象は必ず「抽象化」されねばならないからである。

興味深いことに、一般に日本の伝統的精神風土は、「主体」と「客体」が明確に解離していない「主客未分離」であり、その伝統的な絵画表現もやはり「二次元」的である。その意味で、日本の「浮世絵」が、「近代技術」が急速に発達する一九世紀後半以後の西洋に「ジャポニスム」を巻き起こし、印象派以降の近代画家達に絶大な影響を与えたことは単なる偶然ではない。

また同様に、パブロ・ピカソがアフリカ彫刻に興味を示したことに典型的な「原始美術」への関心や、「児童画」「素人画」「素朴画」の賞揚等も、一つはこの「主客未分離」的世界観の手本を求めた現れと解釈できる。

さらに興味深いことは、この「近代技術」による、「自我が世界に拡大する」という「世界同時性」的世界観が、丁度「神秘主義」者達が告白する、「自我が世界に融解する」という「超越体験」と非常に酷似している事実である。さらにこれには、同様の効果をもたらす、各種の「飲酒体験」や「薬物体験」も加えられる。つまり、これらの世界観は全て、いずれも「主体」と「客体」の境界が極めて曖昧な変性意識である。

その意味で、ヴァシリー・カンディンスキー、フランチェスカ・クプカ、ピート・モンドリアン、カジミール・マレーヴィチ等の「抽象絵画」の探究者達の多くが、神智学や人智学等の「神秘主義」と深い関係を持っていたことは、決して奇妙ではない。また、前衛的な「抽象絵画」の開拓者達の多数が、時に酒類や麻薬等に嗜好を示しがちなこともまた、その善悪は別として、一つはこの「主客未分離」的世界観の見本を求めた表れと理解できる。

以上のように、「近代絵画」における「絵画の抽象化」には、「近代技術」よる「知覚・視覚・意識の変容」、即ち「心性の変容」、より具体的には「アウラの凋落」が大きく影響している。

ただし、改めて強調しておくが、「絵画の抽象化」の原因は、必ずしも一つだけに限定されない。なぜなら、元々、「絵画」を制作する画家の動機は、意識的・無意識的を問わず、一人だけでも極めて莫大で多岐に亘り、そこには、画家個人の様々な心理的・肉体的条件は勿論、その画家自身が所属する多様な時代的・社会的状況が、複雑かつ複合的に反映しているはずだからである。従って、その要因を、ただ一つの文脈だけに機械的・決定論的に還元することは、恐らく無理で無意味である。

それでもなお、「近代絵画」における「絵画の抽象化」についての解釈の一つとして、「近代技術」による「有機的自然の限界からの解放」「近代技術的環境」「アウラの凋落」がもたらす、「心性の変容」に対する、新たな「象徴形式」としての「イコン」の再編、つまり、外界と内面の不均衡を改善し、認識と行為の不調和を克服し、環境への適合を完成するための新しい造形様式の再構築を想定することは、決して不可能でも不合理でもない。

いずれにしても、新たに興隆した抽象的・動態的・二次元的な「非アウラ的知覚」「不アウラ的知覚」「パノラマ的知覚」が、従来の具象的・静態的・三次元的な「ルネサンス的リアリズム」では、適確に表現することが極めて至難であることは事実である。そして、その意味で、「近代技術」による「心性の変容」の普遍化につれて、「近代絵画」において、旧来の本道的で正嫡的な「ルネサンス的リアリズム」が、その主流から墜落し、「絵画の抽象化」こそが、新たなる本流を確立したことには、良し悪しや好き嫌いを別として、確かに不可逆的な歴史的必定性を確認できる*16。

注

引用は全て、邦訳を参考にさせて頂き試訳している。

*1 : Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. ヴェー・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

*2 : Georges Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, Paris, 1966, pp. 7-69. ジョルジュ・フリードマン『技術と人間』天野恒雄訳、サイマル出版会、一九七三年、三‐六七頁。

*3 : Ernst Cassirer, Die Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bde., Berlin, 1923-29. カッシーラー『シンボル形式の哲学(一‐四)』生松敬三・木田元・村岡晋一訳、岩波文庫、一九八九‐九七年。

*4 : Herbert Read, Icon and Idea, London, 1955. ハーバート・リード『イコンとイデア』宇佐見英治訳、みすず書房、一九五七年。

*5 : Walter Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Zweite Fassung)” (1935-6), in Gesammelte Schriften, VII(1), Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1989, p. 354. ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五九二頁。

*6 : Walter Benjamin, “Kleine Geschichte der Photographie” (1931), in Gesammelte Schriften, II(1), Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977; Zweite Auflage, 1989. ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年。

*7 : 注5に同じ。

*8 : Walter Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire” (1939), in Gesammelte Schriften, I(2), Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974; Dritte Auflage, 1990. ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年。

*9 : Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, Neuwied, 1907. ヴォリンゲル『抽象と感情移入』草薙正夫訳、岩波文庫、一九五三年。

*10 : 注8に同じ。

*11 : Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München, 1977. ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史――一九世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、一九八二年。

*12 : 注11に同じ。

*13 : Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, 1964, p. 3. マーシャル・マクルーハン『メディア論――人間の拡張の諸相』栗原裕・河本仲聖訳、みすず書房、一九八七年、三頁。

*14 : Erwin Panofsky, “Die Perspektive als ‘symboliche Form’,” Vorträge der Bibliothek Warburg, 1924-25. エルウィン・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』木田元・川戸れい子・上村清雄訳、哲学書房、一九九三年。

*15 : 筆者は、「近代」を、「有機的自然の限界からの解放」が生じた時代と捉えている。そして、「近代」を、「前期近代」と「後期近代」に分類し、「前期近代」を、「有機的自然の限界からの論理的解放」として、「一点透視遠近法の成立」を通じて考察し、また、「後期近代」を、「有機的自然の限界からの物理的解放」として、「絵画の抽象化」を通じて分析したいと考えている。

*16 : 勿論、「アウラ」は、「アナログ」と「デジタル」の問題に直結する。基底的に具体的実体を持つ「アナログ」には、「アウラ」が蓄積されるのに対し、究極的に「0」と「1」の非実体的電子信号に過ぎない「デジタル」には、「アウラ」は堆積されない。また、「アウラの凋落」が、人間に対し、負の側面を持つのは、特に人格形成期における実感的・共感的情動体験の欠落を通じて、十全で健全な人間性の発達を阻害するからである。例えば、各種の電子映像メディアに対し、岡田尊司が警告する「脳内汚染」や、カール・ベッカーが警鐘する「一万回の嘘の死」等は、「アウラの凋落」の弊害の事例である。こうした「近代」のプラス面とマイナス面の問題については、稿を改めて論じたい。岡田尊司『脳内汚染』文藝春秋、二〇〇五年。カール・ベッカー「日本の死生学教育―現代の課題と急務―」、『京都・宗教論叢』第三号、京都・宗教系大学院連合、二〇〇八年。

▲目次へ戻る

稲賀繁美「熊楠からみる現代東アジアの美術」 (2009年度第2回モノ学・感覚価値研究会発表、6月21日) ▲目次へ戻る

2009年度モノ学・感覚価値研究会第2回研究会

日時:2009年6月21日(日) 13時~18時

場所:京都造形芸術大学 人間館4階 409教室

○鎌田 それでは、これより本年度、第2回のモノ学・感覚価値研究会をおこないます。最後のほうで、来年1月に開催する総合博物館の総合展示とか、あるいは、そのシンポジウムをどういうふうにするかについて、また確認の意見交換をして、重ねていきたいと思います。

では、早速、稲賀繁美さんにご発表をお願いします。稲賀さんは本学の名誉学長でありました芳賀徹先生の門下生になりますか。

○稲賀 学生のひとりではありましたが、門下生だかどうだか。

○鎌田 国際日本文化研究センターの教授として活躍していますが、特に日本の近代以降の美術史が主でしょうか。

○稲賀 自分では美術史崩れなどと言っていますが、目下よくわからないところにいます。

○鎌田 いや、美術・芸術のことや、京都における工芸などのものづくり集団の研究もかなり進められております。今日はご無理を言いまして、学会シーズンで、忙しい最中なのですが、先々回、4月のアート分科会で、南方熊楠とモノ・こころ、コトと、その近代芸術の南方との接点の話をしてくれましたので、そこのところを基軸にしながら、さらに南方熊楠の理論や考え方と近現代美術や芸術がどういうふうにつながるのか、またつながらなくてもべつにいいですが、そのあたりを自由に話していただきたいと思います。

私のほうは、南方熊楠の宗教的なところを中心に取り上げます。稲賀さんのほうは芸術的な側面を中心に論じていただきます。それでは、よろしくお願いします。

1.「熊楠からみる現代東アジアの美術」稲賀繁美(国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学・教授)

前口上

今日は久しぶりに、京都造形芸術大学にお招き頂きました。参りますと、ちょうどオープン・キャンパスで大変な活況です。巻き込まれた途端にこちらも調子がよくなりまして、うきうきしています。少し元気のいい話をしたいのですが、どうなりますでしょうか。

ただいま、鎌田先生のほうからご紹介いただきましたけれども、実は昨年の夏に、突然『華厳経』と現代美術について話をしてくれと頼まれまして、ベレバという、パリ郊外南部のフォンテーヌブローの森の近くですが、そこで第2回の国際華厳会議という、大変に立派な学会がございました。そこには例えば、東大寺の森本長老さんや、日本のインド研究、仏教学の大家の方たちが、外国の方たちと一緒に発表されるという、恐ろしく専門的な学会で、その主催者から、なぜか現代美術を論じて欲しいと頼まれて、困ったのです。困ってしまって、鎌田東二先生みたいに名案があればいいのですけれども、そうもゆかないので、苦し紛れにでっちあげの発表をいたしました。その際に考えたことが、このモノ学研究会とも、今にしてみれば何かと接点がありそうで、今日は私のほうから偉そうに一席ブツというのではなくて、むしろ皆様と一緒に考えていく機会になればと思います。

美術・芸術の分科会を近藤高弘さんが主催しておられ、そちらにお招き頂いてしゃべったところが、時間切れになりました。その続きを是非、という話がだんだんに膨れあがりまして、今日のような場を改めて設けて頂いたことに、まず感謝申し上げます。

実は、奉職しております国際日本文化研究センターのほうで私の主催しております研究会でも似たような発表をすでに行っていて、そちらにお越しの方には重複する個所があることをお断りします。また英語とフランス語ではすでに論文を書いておりまして、本日は関連する日本語の新聞記事などを適当に使いながら、簡単にお話を進めたいと思います。

華厳経と前衛藝術

冒頭から方法論的にはかなり無茶な話ですが、南方熊楠にゆく前に、『華厳経』のことに一言触れましょう。華厳宗といえば、われわれが常識的に知っているのは、例えば、洛陽の龍門石窟にある奉先寺の大仏、7世紀の後半ですが、それから70年ぐらいたって、奈良の東大寺にできたのが、皆様ご存知の東大寺の毘盧遮那仏になります。8世紀以来、日本には華厳の思想が直接、間接に伝わっている。たしかにわれわれは日常生活ではそれほど意識していない。しかしながら、どうも華厳の思想は、この列島に住んでいる人たちの、こころの奥底にはしっくりと来てしまう。来すぎてしまう部分すらあるようです。

思えば不思議なことですが、外国に出て、いざ日本のものごとを説明せねばならない、といった事態が発生すると、この華厳の思想が、ふいに噴出したりいたします。もちろん、外国向けに日本を説明するというと、かなり怪しげなこともおこなわれます。このあいだ惜しくも終刊になってしまいました、『大航海』という雑誌の最後の回の「ニヒリズム」という特集号がありました。これは読むに値するので、買っておかれることをお勧めしますが、そこで例えば、ドイツ哲学・文学専攻の三島憲一さんが面白いことを書いていらっしゃる。「ニヒリズム」の話は無意味だからもうやめましょう、という題名のご論文なのですけれども。そこで三島先生は、こう指摘しておられます。

とにかく外国人向けに哲学を、とりわけ東洋哲学というものを説く人たちは、要するにもはやヨーロッパから学ぶことはないとなると、すぐ東洋的ニヒリズムを持ち出す。そこにはどういう傾向があるかというと、二つあると書いていらっしゃるのです。どちらも悪口ですが、ひとつは「禅坊主系文明論的ニヒリズム」、もう一つは「日の丸系神武天皇観ニヒリズム」。これは世代的に左翼的な三島さんなりの価値観が出ているところだと思いますが、とにかくこうした二つの傾向が最近また強まって、それゆえ、東洋の居直りみたいな言説が飛び交っている。そのことに対するまっとうなる批判をなさっています。

禅坊主系とありましたが、実際、日本美学などと言いますと、禅がよく出てくるわけです。ただ、それをもう少し深いところまで下りていくと、むしろ華厳的なものが無意識な前提として使われているのではないか。一例ですが、先ほど鎌田さんからもお名前のご紹介がありました、Tore Haga、フランス語風にトール・アガと読ませるつもりなのでしょうけれども、それにミシェル・タピエの名前が並んでいます。これは1963年にトリノで出版された本、 La Continuitél et avant-garde au Japon 『日本における連続性と前衛』という直訳がついておりまして、芳賀徹とミシェル・タピエが共著で出版した書物です。これは国際的に見ますと、いわゆる「具体」の人たちはじめ、当時、この段階で国際的に活躍していた日本の藝術家たちを、初めてヨーロッパの文脈で、それもフランス語によって紹介した出版物だと言えると思います。それだけでもたいへん前衛的な書物です(図1)。

その序文と言いますか、理論的な導入論文を、今日の会場である京都造形芸術大学の名誉学長、このあいだまで学長をやっておられた芳賀徹氏が直接フランス語で書いておられる。31歳か、32歳のときの若書きでありますが、いまや歴史的に記念すべき論文です。

そこでまずは何を下敷きに説き起こしているかというと、これが『華厳経』。画面の右に帝釈天うんぬんと翻訳を記しましたが、これに対応する文章が、左のフランス語原文に見えます。まず、これに大急ぎで目を通してみましょう。フランス語のほうがおわかりの方は、原文をご覧ください。『華厳経』を種にして議論を進めるわけですが、中心となるのは何かといえば、一番有名な譬え話です。この経典に見られる、光にあふれた暗喩の一つがわれわれに示すものは何であったか。ブッダの大切な守護神の一人である帝釈天。その宮廷を荘厳する無数の宝石の糸、といえば、これは皆様ご存じの話だと思います。

結晶をなす無数の宝石の玉、それらの宝玉は一つ一つが網なす糸に結び付けられ、その一つ一つの玉のなかに、ほかのすべての玉が映っている。逆にその一つの玉は、ほかのすべての玉のなかに映っている。世界というものはそのように連関している、という教えです。欧米でこの逸話を持ち出すと、けっこうインパクトがあって、「えっ」と驚かれるので、皆様を使う機会があったら、試してご覧になることをお薦めします。とまれ、そうしたふうに相互に映し、映されという関係が無限に続いている光に満ちた映像が現れる。これは何の比喩かと言えば、まず、事物のあいだにありとある障壁や距離、ないしは無関心といったものが捨て去られた状態を示している。二つ目として、一方向的な因果関係、原因があって結果があるとった、点と点を線で繋ぐような意味連関や思考法が超越される。さらに三つ目として、一つ一つの個性は、自らの個性はあくまでも維持したままで、しかし、必ずブッダの光明の包む透徹したコスモスのうちに統一される、と述べられている。

華厳経はタクラマカン沙漠のホータンで成立したものとされ、サンスクリットでの全文は残っておりません。漢文で残っている文書に対応させますと、一即一切すなわち、ひとつがすべてである、といった言葉を皆様もご存じと思います。ごく普通に『華厳経』をちらっと覗いただけの方でもご存じの、理事無碍、事事無碍、さらに日本語では日常ごく普通に用いられる無礙・融通、そうした言葉に託された思想を、芳賀徹氏は、ここで一所懸命に動員し、フランス語で理解可能な表現に翻訳していることが分かってきます。

それでは、どうしてこうした言葉が、それこそ具体という前衛グループを説明するときに出てきたのか。詳しくはあとで検証しますが、こんなことが書いてある。50年代から60年代といえば、例えば、ポロックやヴォルスというような人が欧米では活躍していたのですが、彼らの絵画を見ると、線描や筆触、それらが「複数性のうちに」とありますが、お互いに競合しあい、息せき切った律動のうちに戯れあっている。その様子がわれわれを、日常の世界から羽ばたかせ、硬直して散乱した日常的な事象の集合という、そうした次元から解き放して、尽きることのない連続性の世界へと沈潜させるのではないかと。

ここには二重の認識があるようです。つまり、最初のレベルとしては、同時代の西洋の前衛の芸術、抽象表現主義と呼ばれた絵画作品を読み解いていく上で、華厳の思想が役に立つ。さらにもう一つ上のレベルで言いますと、そうした欧米の作品と、例えば極東の日本でおこなわれていた同時代的な現象とが、これまたお互いに響き合っている。先ほどの宝玉の比喩には、お互いが他を映すという関係がありましたが、それに比類できるような状況が1960年代、ヨーロッパと日本、北米・南米のあいだでも生まれていたものではないか。お互いに直接の関係こそ見えなかったが、なるほど、同時的な共振を起こしていた。

そのように、二重の次元の比喩として芳賀徹は同時代の前衛を語っている。もちろん、いまから半世紀近く前の、こうした直観的アプローチに対して批判を加えるのは容易でしょう。ただ私として、とても興味があるのは、華厳思想を手がかりとしたのは、決して芳賀徹が最初ではなかったという事実です。それよりさらに半世紀ほど前に同じ方法を活用しようとした人が、ほかでもない、南方熊楠であった。次ぎにこの点に移りましょう。

南方曼荼羅の初歩的読解

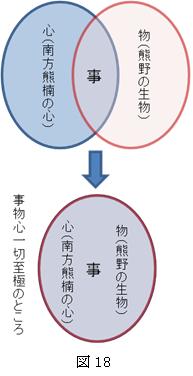

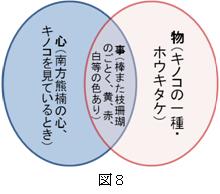

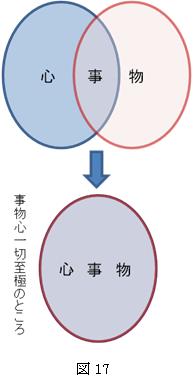

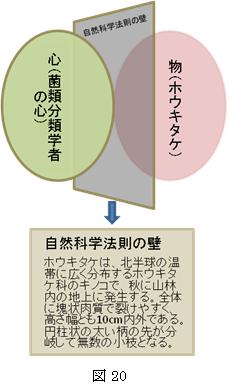

そもそも外国に行って「東洋」のことを説明しようとすると、どうして「華厳的なもの」――と、いま広い意味で採っておりますが――、が出てきてしまうのか。そのことを問題意識として、その文脈に限り、簡単に南方熊楠の復習させていただきましょう。土宜法竜のことについてはあとで詳しく鎌田先生からお話があると思いますが、イギリス時代を皮切りに熊楠は法竜あてにたくさん手紙を書いています。最近も再発見された手紙が出てきましたけれども、早い段階で、1883年の書簡にはこんな絵が描いてあります(図2)。いたって簡略なものですが、これがすでにかなり重要です。人間の「心」が「物」と触れ合った、その触れ合ったところにことがら、「事」が出現する、という模式図です。

実は、こういうこと一つ、ヨーロッパの人にはなかなかわかってもらえない。熊楠自身もそう書いています。これは実験されると面白いと思いますけれども、ヨーロッパの大学などの哲学の授業で、われわれはこういうふうにも考えられるのですけれどもと説明しても、何だかさっぱりわからない、まったく理解できない、といった反応が返って来ます。

理解が難しい理由の一つには、ここでいう「モノ、ココロ、コト」にぴたりとあてはまる、英語なりフランス語なりドイツ語の語彙がないのですね。コトと言った場合に、fact deed などはありますが、コトからコトバが派生する、という関係はない。日本語の語彙のひろがりとまったく一致するような概念はヨーロッパ語に存在しない。逆にヨーロッパの哲学の言葉を使ってしまうと、彼らの言語のなかで定義された、例えば「マインド」は頭にあって、「こころ」といえば胸に手をあてるのとは、身体感覚としてもずれてしまうのですね。さらにthing(英語)、chose(仏語)、Ding(独語)などという言葉がありますが、ここで熊楠が使う「モノ」のように「イキモノ」「クダモノ」「バケモノ」や「モノ狂い」「モノの化」といった意味論的な広がりは、これらヨーロッパの日常語あるいは哲学的な用語からは出てきません。というわけで、語彙のレベル、意味論(セマンティックス)のレベルの双方で、すでに初歩的な現象が、なかなか容易には理解してもらえません。

これを要するに、日本語の世界で生活している人たちは何となくあたりまえだと思って、その世界で考えていることを、いざ英語なりフランス語にして、向こうの人と議論しようとしてみると、実は水面下で枠組みが違っている。理解できたと思っているのに、しばらくたつと何を言っているのか、話がさっぱり噛み合わない。日本でヨーロッパ哲学を専攻している人は、随分数多いのに、欧米の哲学用語に浸ってしまうと、かえってこうした入り口のところで行き違いが生じているのを見落とす、ということになりかねません。

とはいえ、逆に理解してもらえないとなると、日本語の世界に逃げ込んでしまうということがあるのですね。東洋ではわかっているのに、やつらにはわからない、みたいな、さっき三島憲一さんが批判した、一種の島国根性の居直りが突然あらわれたりする。それに近い経験を、熊楠はロンドンで蒙った。その苦々しさが彼の手紙のなかにも出てきます。

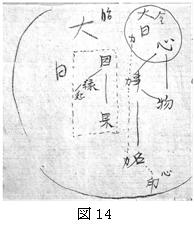

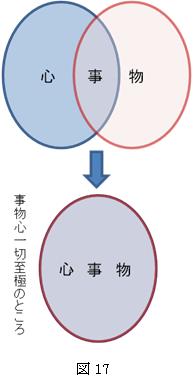

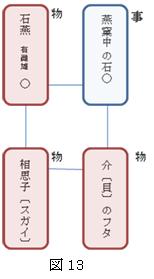

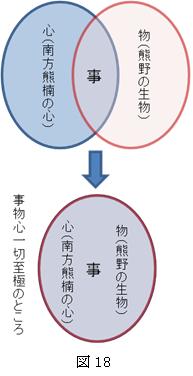

それから、ほぼ10年たった1903年に、これは帰国後で、紀州の田邉に戻った後ですが、もう少し発展した図式が出てきます(図3)。鶴見和子は先の図をも南方曼荼羅と名づけたわけですが、中沢新一氏などは、そうではなくて、むしろこちらのほうをこそ熊楠曼荼羅と呼ぶべきであると、提唱しています。簡単にこの図を見ておきましょう。先ほどのココロとモノ、その相関のなかからコトが出てくるという図は、本図右上では三角形に直されており、そして、人間はコトには名前すなわち名辞をつける、という意味で、熊楠は、そこから線を引き「名」と書いている。その上のところに大日と書いてあって、金と書いてあるのですけれども、これは金剛界のことを考えている。そして、その左には胎とありますが、胎蔵界と金剛界の両界が並んでいる。ちょっと詳しい方はご存知のとおり、この金剛界曼荼羅、胎蔵界曼荼羅が実際に歴史的に出てきた経緯を尋ねてみると、理論的に隣り合わせにするのは、必ずしも歴史的に根拠ある認識ではありません。両界曼荼羅という認識は後世になってからの合理化ですが、空海の教理はそれを完成させたものでしょう。

面白いことに、ここに書いてある図式と極めて近いことを、1000年以上後に、例えば、井筒俊彦が晩年に言っているわけですね。井筒俊彦の図式では、胎蔵界のほうが人間の意識の次元では金剛界より深い部分に置かれるのだと思いますが、そうした垂直構造を熊楠が意識していたのかどうか、私にはまだ確信がありません。いずれにせよ、哲学的に考えていくと、いまから申しあげるような考えが、わりと妥当するのではないかと思います。

すなわち、ココロとモノとのあいだにコトというのがあらわれてくるという、そういうかたちの世界像というのは、曼荼羅の世界で言えば、むしろ金剛界曼荼羅の描いている世界像として理解できるのではないか。つまり、すべてのものが分節化(アーティキュレイトarticulate)されてしまう様相。世界はここで言語という網の目にそって区分けされ、お陰で、モノゴトの輪郭・区別が鮮明に見える、明晰・判明な世界ということですね。しかしそれは事実の反面でしかなくて、裏には胎蔵界というものが潜んでいるわけです。この胎蔵界が潜在意識の層に相当するのは、容易に理解されるでしょう。仏教でも唯識などは、この潜在意識をさらに細密・精緻に分析して、意識が芽生える「種子」を探ります。

そこでなるほどと腑に落ちるのは、ヨーロッパの人たちはリニアな因果律のことはわかるけれども、縁というものがわからないと熊楠が文句を言っているという事実です。つまり、因果という表向きの表面に残ってくるものでない、その水面下の縁という世界。そして、縁起とも書いておりますが、熊楠がそちらの広がりを、胎蔵界の現象として見ていたことは、この図からも明らかだと思います。こうした脈絡の全貌を解き明かすことこそ私の望みなのだと、熊楠は自らの志を述べている。ヨーロッパのやつらにはそこのところがわからないのだ、と熊楠は言い募り、勢い余って、年上の土宜法竜に向かってまで、おまえ様もわかっておらないのではないかと問い質している。欧米近代科学の説明原理の限界をわきまえた構想。そういう大きな図式が、熊楠の図式には含まれていたわけですね。

今日、私は熊楠についてこれ以上深入りはいたしません。むしろ、これらの一番単純な図式から、いったい現代美術について何が言えるのか、ということを少し考えてみたい。

理事無碍と現代

次の段階にまいります。もう一つ有名な図がありまして、これも同じ土宜法竜あてに書いたものです(図4)。これは、ものごとが何か発生したとして、その裏にどういう理屈や脈絡があるのか、という様相を図示したものです。ある出来事の原因として、その背後に潜む理屈や理法はさまざまですが、例えばイ、ロ、ハと振ってある。発生した現象の近くに見られる、ロとかハとかは、これが直接の原因だなと、比較的容易に理解される。犯罪学などでの罪状立証の手続きでは、この部分までが、犯罪の動機として法廷でも有効な因果律の世界となります。ところが、同じ図のはるか上の端っこに位置するルだとか、ヌだとかになると、これははるかに離れたところであって、もはや、加害者が罪を犯した直接の原因となるようには見えてこない。幼少時のトラウマで、とか前世の因縁で、あるいは占星術でいう星のめぐり合わせのせいで、などと言い出せば、何を非科学的な、と糾弾され、もはや裁判は成立しません。しかし、それらも一つ一つの現象に、実は遠く近く響き合っている。そのようにして世界はできている。井筒俊彦流に言えば、その様を、ある一瞬の時刻で切り取って見せた、その断面図が、熊楠のこの図といってよいでしょう。

実は、鶴見和子さんは、この図をして南方熊楠曼荼羅と命名していて、そこには中村元からの示唆もあったようです。これに対して中沢新一氏は、これは曼荼羅ではないと主張しているのですが、中沢さんは裏ではどうも井筒俊彦を読んでいるようで、井筒俊彦は、直接には熊楠のことは語りませんが、その著書を読むと、この図は、理事無礙の説明と言ったほうがぴったりくるだろうと思います。つまり、事(じ)というのは、先ほどの一つのことがらですね。一つのことが生起する、発生する、その裏には無限の脈絡がある。その無限の数の理というものの上に、一つのことがらというのが載っかっている。そのように華厳経は説くわけですが、それを便宜的に説明したものがこの図であるといえそうです。

ここで先ほどの、芳賀徹氏の話に戻りますと、ごくごく現象的に見ても、よく似たような絵画作品が出てきているということだけは、否定し難いと思います。先ほどの理事無礙の右の図を参考にして見ていきますと、左のジャクソン・ポロックの作品の場合でも、一点一画と絵の具を画面に落とした結果、ドリッピングが画面全体に響き渡っている。一見、きわめて無造作に絵の具を落としているようですが、制作の様子を撮った記録映画をみると、ポロックの動作はなかなかに慎重そのもので、細心の注意を払っている。そして、肥痩ある線の群れが遠近(おちこち)全体にわたって遠く近くに響き渡っている。その全体性の感覚の上で彼の画業が成り立っている、ということだけは、最低限言えるわけですね。

やや駆け足になりますが、ちょうど同じごろに、「具体」グループの人で金山明さんが、ポロックにも良く似た絵を描いています。これはどうやってつくったか、みなさんはご存じですか。美術の関係の方はご存じだと思うのですが。一見したところ、ただただ、鉛筆の軌跡が画面をのたくっているように見えて、結果としてポロックのドリッピングにそっくりです。ところが金山さんは、実は小さなリモコン自動車に鉛筆をくっつけて、これは角に当たると戻ってくるわけで、その自動車に、半ばは勝手に線を引かせた。ということは、金山さんの作品は、言ってみれば、作家の意思でつくったのではなくて、作家が適当に動かしていたリモコン車の偶然でできてしまったもの。とすると、ポロックと金山のこの二つの作品は、現象的にはよく似ているのですが、ポロックがあくまで作家の意思を貫徹したのに対して、日本の作家のほうは、これではほとんど偶然任せ、といってよい。偶然というものを、作品のなかにどこまで取り込むか。それとも偶然の介入は極力回避するか。そうした思想的な次元では、ポロックと金山には、大きな落差があることになります。 このように、傍目にはきわめて似た現象でありながら、その裏で制作を支配している理屈の「理」というものは、大きく違っていることがある。しかしそれならば、ポロックと金山との同時代的な類似性、洋の東西を跨いで、酷似した作品があい前後して出現したというのは、果たしてどういうことなのか。これが次の問題となるでしょう。

「具体」の場合を見ますと、偶然好みというのは、あえて言うと日本的な特性と言っていいのかもしれません。「具体好み」には、偶然任せがけっこう多いのですね。村上三郎は紙破りで有名ですが、この場合も紙がどういうかたちで破れるかは、これは結果を見なければわからない。紙というスクリーンは絵画という藝術作品をそのうえに定着する下敷きの支えsupportですが、そのように藝術の前提となるスクリーンを、偶然まかせで破壊してしまう。破壊衝動と偶然性に訴えるという要素が、作品存在への哲学的考察などといった、高尚な理論化の以前に、自由気ままに侵入してくる。だがそれで構わない、それも結果的には天の配剤だ、とする態度が、ここにはなかば無意識のまま、しかし顕著に露呈している、と思います。これに対して、一般にキリスト教を背景とする西欧の藝術では、偶然の介入は極力排除する。あくまで創作家の意思を貫徹することが、「創作」の定義です。表面的には類似した作品ながら、ポロックのドリッピングは金剛界志向への抵抗、それに対して金山は胎蔵界にどっぷりと漬かっている、という見方はできるかもしれません。

それを踏まえて、再びポロック晩年のもうひとつの作品を検討しましょう。The Deepという1953年の作品ですが(図5)、この場合、先ほどのドリッピングで垂らし込んだ白の絵の具が、画面全体をほとんど覆っており、黒の下地はその一部が中央に少し覘くだけです。白の絵の具は本来、黒の「地」の上に「図」を描くために置かれていったはずですが、ここまで白が増殖すると、そのフィギュア(図)としてあったものの隙間の下から、画面の下地の底にあった黒が、逆に反転して、一つの黒いかたちとしてあらわれてくる。つまり、地と図、深層と表層とが反転を起こそうとしている。意識下の偶然の逆襲です。

ほぼ同じ頃、森田子龍さんに、白地に真っ黒な得体の知れぬ滲みの描かれた作品があります(図6)。題名は「蒼(そう)」(1954)という。なるほどそう言われてみれば、深い青を意味する「蒼」という字が、たしかに書いてある。ところが、これでは墨の軌跡が、もはやほとんど「文字」という次元を通り越して、まるで画面中央に、真っ黒な闇をつくって居座っている。それこそ文字通り、暗い「蒼」そのものになってしまっている。

ここでもポロックと森田思龍の二つの作品は、とてもよく似ているわけですけれども、どうしてこんなものがほぼ同時代に出てきたのでしょうか。これも戦後の世界美術史という枠組みで考えると、すごく面白い問題でしょう。一方で、欧米の場合、representationの美学、ミメーシスの美学というのはもう破綻していた。つまり、画面という確固たる下地があって、その上に描くべき形象フィギュア(本来は人体の姿を意味しますが、具象的な写像すべてに拡大することも可能でしょう)というものを載せるという手順、地のうえに図を描くのが絵画である、といった上下関係の前提が、すでに崩れてしまっています。

そうすると、ここにありますように、むしろフィギュアである白い線や色斑に隠されたなかから、今度は逆に黒の地が自らの姿をフィギュアとして顕わにする。ここに理と事という表現を用いるなら、(黒い地のなかに隠されていた)「理」の束のなかから(白の描線としての)「事」が発生するのでは、もはやなく、むしろ「事」の錯綜した白の軌跡の底から、「理」が黒々とした姿を現す。理と事との関係が逆転する。そんな状況が起こってくる。

そして、今度は森田思龍の場合を見てみますと、これも白い紙の上に表意文字としての字を書くという、そうした前提が前衛書道では崩れてしまっている。そして、字を書くということで、逆にその字(じ)そのものが地(じ)になってしまう。日本語では同音異義語の駄洒落になって、難しいですね。フィギュアとしてのレターというものが、もはやレターではなくて、むしろ、フランスで言う、Support、サポートの紙の面をあらわす位置に後退してしまう。書はもはや表意文字を刻む仕事から解放される。すなわち書道の場合に起こった場合の逆転現象と、ヨーロッパの文脈で起こった逆転現象と、全然原理は違うわけですが、それがほぼ同時的に発生した。東西それぞれの伝統からの脱却と、大前提を問い直す地殻変動が、50年代に交差した。そこによく似た絵画現象が出現したのです。

そうしたなかに、実は先ほどの芳賀徹氏の書物も出てきます。彼は理事無礙を一つの比喩にして、具体やその周辺の人たちの営みを記述したわけですが、この説明原理が、実はこのポロックと森田子龍の同時代性ということを説明する上でも、結果的には、ある有効性を持つ説になっている。同時性そのものが理事無碍のひとつの表れと解釈される。

事事無碍・遍照の世界

ここで、次の作品へ進みたいと思います。田中敦子さんの『地獄門』(1965-69)(図7)。具体の活動が10年におよび、吉原治良の死で終盤を迎える直前の時期ですが、まずは『地獄門』という題名にご注目いただきたいと思います。なぜ『地獄門』なのでしょうか。

ここにはいろいろな色彩の斑点が同時多発的に爆発している。こちらで青い花が咲けば、あちらで赤い花が咲く。それが一斉に自分の目の前に点滅し始め、圧倒的な印象をもって作者に襲いかかってきている。そうした強烈な体験が絵となって出現した、と言えるかと思います。斑点の爆裂が互いに他を誘発させている様も、彼女は見ているわけですね。

ずいぶんと大胆奔放な作品ですが、かつて、これに類する作品が歴史上まったくなかったかというと、さにあらず。例えば、早い話が伊藤若冲に『月下白梅』(1755)が知られている(図8)。満月のお月さまのもとで、一輪のウメがぽっと花を咲かせる。そして、一つ咲いたと思って見回すと、まわりも全部同時にぽっと咲いている。そして、それが月といわば対話を交わしているという、よく考えてみれば、不気味なほどに異様な世界ですね。春日曼荼羅や、熊楠絡みなら那智参詣曼荼羅などの図像学的伝統を踏まえてみれば、若冲の『月下白梅』も一つの曼荼羅であったと言えるでしょうが、そうした世界像が、現代美術において再び出現しのたが、田中敦子の『地獄門』だったのではないでしょうか。

いきなりそう申しても、説得力がないかもしれません。しかし例えば実際に、伊藤若冲みたいに、きわめて細密なウメの花を一つ一つ描く行為に没入していくと、どうなるでしょうか。ほんとうに何日かやっていると、自分が描いている世界のなかに飲み込まれたみたいな体験をすることになる。これは曼荼羅を前に瞑想するのと同様で、一種、異常な精神状態になって、そのウメの花がひとつ開花するところを描いたら、ほんとうに世界が突然変容してしまうような、そんな超常体験も、意外なほど簡単にできてしまうのですね。

おそらく田中敦子さんも、『地獄門』を描いていたときには、それに近い精神状態に、自分を追い込んでいた、あるいはそこに文字通り没入していた、と言えるかと思います。

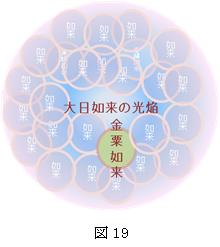

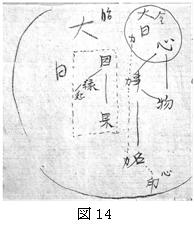

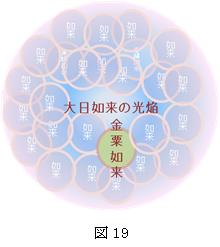

面白いことに、ここで田中敦子の描いた極彩色の映像は、井筒俊彦がヨーロッパの人たちに向かってエラノス会議の席上で、華厳の理を説いたときに示した模式図(図9)を思いおこさせる。といっても、これはべつに井筒俊彦の説いた華厳の教理の絵解きを田中敦子が行ったということではありません。むしろ逆に、田中敦子の絵を見ていると、井筒俊彦の脳裏あった華厳イメージがどういうものなのかというのが、より具体的にわかる。

井筒俊彦のこの模式図は、事事無礙の説明のための図です。華厳経では、理事無礙の先に事事無礙という境地が説かれる。それを哲学的にどう位置付けるかというのが井筒の問題だった。まず、先ほど来、理事無碍を見てきました。一つ一つのコトの裏には無数の理のネットワークがあるという話を先ほどいたしました。そうした理事の脈絡が見えてきて、そのうえでもう一度、コトの世界に戻ってくると、コトとコトとがお互いに差し障りなく溶け合う、そういう世界像が見えてくるのだ、と華厳経のなかに書いてあります。

そのコトとコトの無礙の状態というものを、ヨーロッパの知識人たちにわかるように説いたのが、井筒のこの図です。先ほどリニアな、点と点を線でつなぐ式の因果律の限界を指摘しましたが、ここで言えば、真ん中にXがある。そのXが発生する前にYがあって、そのYの前にZがあってというように、すべてが連鎖反応みたいにつながっていく。

ヨーロッパの論文などのものの考え方では、どうしても連鎖反応的な、連鎖と言っても、くさりが一つ一つ繋がっているというイメージになる。けれども、いったい世の中はそんな単純な仕組みでできているのだろうか。たぶん、そうではないという主張があります。

ここでちょっと脱線しますけれど、高名な物理学者で坂東昌子さんという女性がいます。愛知大学時代の彼女はすごく面白い授業をする人で、核分裂の連鎖反応というのは、普通の連鎖とは違う。ところがそれをなかなか納得してもらえないので、面白い工夫をした。授業で学生たちに核分裂の連鎖反応を体験させる。そのためには、どうするかというと、一人一人に5つだったかな、ピンポン球を持たせるのです。彼女は最初のピンポン球1つを持っていて、教壇から学生たちにそれをぽんと放るのです。そして、自分にピンポン球が当たったら、その持っているピンポン球をぱっと周りに投げなさい、と言うのですね。

どうなるかお分かりですね。先生がぽんとやると、その次は5×5=25、第3段階では25x5=125。第4段階まで行けば、もう教室のなかは大混乱でわけがわからなくなります。「これが連鎖反応なのよ」という授業を彼女は実践していたそうです。

○鎌田 ピンポン球をなんぼか様子を見て・・・。

○稲賀 たしかに、教室の学生数の5倍のピンポン玉を準備するのは大変ですが、とにかくこうして、連鎖反応が恐ろしいエネルギーを放射する現象だということを実感させる、すごく面白い授業を、坂東昌子さんはしていらっしゃった。核分裂の場合には、ひとつの原因から飛び火して、あっというまに全体に波及するわけですが、これを逆に辿って遡るとどうでしょう。逆さまにみれば、ひとつのことにすべてが映じているという、あの華厳の帝釈天の宝珠が、ここにも現れる。まさに一即一切、すべては互いに関係している。

つまり、Xという一つのことがらは、実は世界中の無数のことがらと交わっている。例えば、この図では便宜的にAからZまで26の要素しかありませんけれども、少なくとも26の要素でもって、支えられ、またそこに作用を及ぼすからこそXという「事」が存在しうる。言い換えれば、ここにあるのは、「我思う、ゆえに我あり」というデカルト的な世界とは、正反対の世界です。デカルトならば、Xというコトが実態として最初にあって、個(インディヴィデュアル)としてまず成立し、それが「他」なる個(インディヴィデュアル)と関係を結ぶ、と見なすようなモデルとなりますが、そうしたデカルト的な世界像とはまったく違う世界が、ここには示されている。そのことを26という、すごく限定したエレメントで説明したのがこの図なのですね。これと先ほどの田中敦子の作品とを比べてみると、田中さんに見えていた色彩が横溢する異様なる世界は、井筒俊彦が何とか説明しようとした世界そのまま、といってよい。そしてそれが理屈抜きに彼女には見えてしまっている。そういう次第だったのではないか、という想定もできるようになるのです。

繰り返しますけれども、ここで私は、なにも思想史的な枠組みでもって藝術作品を切り詰めて、割り切ってしまおうとしているわけではありません。むしろ作品のなかで出てきてしまった根源的な経験が、哲学的に問い直すと、いったい何だったのか。それを、少し丁寧に追体験してみたかったのです。そして、この図にしめされたように、デカルト流の個の存在を大前提とする要素論ではなくて、要素の前に関係が存在する、つまり関係論が先なのだという認識。これはわりと日本などではわかりやすい思考なのですね。ところがこれは、ヨーロッパで発展した哲学の枠組みでは、なかなか理解してもらえません。これも面白いことですが、ヨーロッパの哲学史をさかのぼると、同様の思考に巡りあうためにはネオ・プラトニスムの伝統に根ざすプロティノスまで戻らざるをえない。奇しくもと言いますか、若き日の井筒俊彦が最初に研究したのは、プロティノスの『神秘哲学』ですね。彼は10歳代の終わりには、もうアラビア語やペルシャ語も習得しておりましたけれど、彼の哲学的な出発点といえば、プロティノスの神秘主義です。

そして、結局晩年になって、それと統合するかたちで、『意識の形而上学』という遺稿で、『大乗起信論』の哲学をまとめる、ということになる。そして、そのなかで通奏低音のように響きながら残っていたのが、ここにあるような図式であった。それをヨーロッパの、東洋専門家ではない知識人たちにわかるかたちで、平易このうえない英語を用いてトコトン合理的に説明しようと、彼は後半生、大きな努力を傾けたと言えるだろうと思います。

もう一つ脱線しておきますと、実は中村元さんには『東西文化の交流』(1969)に納められた「華厳経の思想史的意義」という論文がありまして、井筒さんは直接この題名には触れていませんが、『コスモスとアンチコスモス』(1989)に収められた「事事無碍・理事無碍」の冒頭で、事事無碍とプロティノス思想との類縁性を説いた際には、あきらかにこの中村元の論文が念頭にあったようです。このあたり、日本のいわゆる東洋哲学の思想史的な系譜は、見直していく可能性を多々残っているのではないかという気がしております。

ここで若冲の白梅の図に戻りましょう。華厳経には、一つ一つのちりのなかに、世界の一切の法則を見る、「一々微塵中見一切法界」という言葉がみえます。ここには、あらゆるものの生命がお互いに融通しつつ脈動する、壮麗なる華厳的世界が現れてくる。南方熊楠も、そうした世界が当然見えていたはずで、それゆえにこそ、植物と動物との間を行き来し、死と生の差をも越えて自在に変貌する粘菌の研究へと進んでいくわけですね。さらに蛇足を加えると、道元の『正法眼蔵』には、ウメの話がちゃんと出てくるのですね。若冲の時代には道元の『正法眼蔵』が一般の眼に触れることはなく、若冲はこれを読むことはできなかったわけですが、梅花という章があります。歳老いたウメの木がたちまち一つ、ぽっと花を咲かせる。そのときが、実は世界全体が起こるときなのだ。「老梅樹の忽開華のとき、華開世界起なり」「華開世界起の時節、すなはち春到なり」。これではまるで伊藤若冲のこの絵は、道元の絵解きのような文句だと思います。そのように、世界がこの一瞬、一瞬に生起してここに立ち上がる。そういう意識が、何か脈々と、綿々と受け継がれていく。さらに言えば、哲学者の大森荘蔵さんがよく使っていた有名な言葉に「立ち現れ」というコトバがありますね。あれなども、どうも下地はこの辺りにあるような気がします。

自己抹消と無限発散

やっと序の口というところで、もう35分経過しました。実はここまでの準備をすれば、あとはこの応用で何でも分析可能だと思うのですが、残る時間でいくつか応用問題を検討してみたいと思います。先ほどの芳賀徹氏の本にも、すでに草間彌生さんは登場していますが、なぜ彼女は世界中をポルカ・ドットで覆わなければならないのか。という話につなげましょう。

先ほど、田中敦子さんの『地獄門』という題名を問題にしましたが、実際こうした世界が目の前に飛び交い始めると、これは危ないわけですね。つまり、個としての自分を前提としていた、インディヴィデュアルの枠というのが崩壊してしまって、世界中のいろいろなできごとが、まるで自分の内面の事象であるように、辺りを飛び交い始めるわけです。

これは、かつて分裂症と呼ばれていましたけれども、統合失調症にすごく近い。そして、現に草間彌生さんの場合には、自分の声が筒抜けになるとか、ものごとが透けて見えるとか、自分は盗聴されている。千里眼でにらまれているといった妄想に苦しんだ人です。だから、自分の作品は剽窃されて、クレス・オルデンベルグは自分と同じ作品をつくってしまう。事態は容易にそこまで行ってしまう。つまり、自分の個というのが、日常的に持っている精神の表皮の皮膜が崩壊してしまっている。そうなると、世界が自分のなかに容赦なく踏み入ってくるわけですから、自分は迫害されていると感じても不思議でない。迫害妄想までもう一歩なのですね。ところが迫害妄想をカバーしようと思うと、逆に自分が世界のすべてを支配し尽くさねばならない。さもなければ、自分の自我の安全が保てない。

こうなると、迫害妄想と世界支配の野望というのは表裏一体で、そこまで来ますと、草間彌生のポルカ・ドットというのは、つまり自分の印で、世界中に消印を押してしまう行為だということになる。自分の記号で世界を全部覆ってしまわない限り、自分の自我が危ない。そうした切迫した心理状況が、草間さんの作品には、すなおにあらわれている。

例えば、草間には、男根状のもので、家具やボートや、いろいろなものを覆ってしまう作品群が知られています(図10)。これにはいろいろな解釈ができるでしょうが、まず、どうしてこんなオブセッションな、偏執的なことをやらなければいけないのか、と言えば、その理由のひとつは先ほど説明しましたように、世界を埋め尽くさねば自我が壊されてしまう、という恐怖感です。ここでは至福と絶望との両極端は、まさに表裏一体となる。

とはいえ、そこにはもうひとつ別の次元もありそうで、次のような比較をしてみたらどうかと思います。これはご存じですか。中央アジア、いまのアフリカ、コンゴにあたる地域で、いまは部族名を言わなくなっていますが、かつてはンコンデと言われていた人たちの、木製の彫刻です(図11)。これは何に使うか一目瞭然ですね。おまじないです。つまり、誰かに悪いことがあったら、その悪霊を払うため、身代わりの人形にくぎを打つとか、逆に悪霊を誰かにつけるために人形に釘を打つとか、これは世界各地にあって、日本でもやっている呪術の儀礼です。その結果、この動物は釘の数だけ世界のいろいろな事件に結び付いているわけですね。その世界のいろいろな災厄の厄払いをするためのオブジェ、災いの代償となってしまったこの動物は、ふと気がつくと、こうして釘で全身が覆われてしまった。この釘の数だけの出来事と、この動物は直に関わっている。そういう呪術の在り方です。思えば呪術とは、狭義の科学が認めるのとは違った方法で、理屈のうえでは結びつかないはずの事柄を結びつける技術です。先ほどの華厳の比喩に沿って言えば、この動物は無数とは言いませんが、無数に近い数の釘を打たれ、その釘の数だけの事象と、無礙に結び付き、お互いに照らしあっている。その供犠の究極相が、これらの人形の姿です。

草間さんの場合にも、それにほぼ同じことが起こっているのではないかという、一つの仮説が出てきます。つまり、世界のすべてのことがらと自分が結び付いている。そのなかで作品を紡いでゆくとなると、こうした魔除けの記号が無限反復によって作品に寄生し、その表面を覆いつくすという事態も、あちこちでそれこそ限定不可能に発生するわけです。

それから、草間さんには、もう一つ別の系譜をなす一連の鏡と灯火の作品群があって、これは華厳の世界にすごく近くなってゆく。熊楠がこれを見たら何と言ったか、面白いところですが、例えばミラールーム(図12)。『水上の螢』という題名がついています。

この場合も彼女がすべての世界を所有すると同時に、彼女というか、6枚の鏡の組あわせによってできた立方体のなかに収まった人間は、世界によって所有され、憑依されてしまう。この作品のなかに実際に入られた方はありますか?近藤高弘さんは入っていらっしゃるようですね。写真の真ん中にかすかにプラットフォームが見えますね。そこに立つと、全身が闇のなかの光に包まれる。仕組みとしては実に簡単なことですけれども、ここには、かなり深い哲学的な含みを読み取ることができそうです。つまり、この鏡と鏡との合わせ鏡の間に照らし出された光というのは、実はいまも無限増殖を続けているわけですね。光速のスピードで無限の彼方にまでその光を点滅させてゆく、という作業は現にいまもまだ永遠に続いているわけです。この閉じた鏡の部屋に閉じ込められることで、逆説的にも、無限への発散が約束される。それも、あくまで自分の私的な空間として。そして、こうした装置を作って、そこに溶け込まなくては自分の正気を保つことができない。ここまでくれば、彼女がこういう作品をつくらざるをえなかったという気持ちも、すごくよくわかります。草間さんには、またミラー・ボールを水面に撒き散らした作品も有名ですが、ここでもまさに個々の玉は他のすべての玉に自らを映し、と同時にひとつひとつの玉には、ほかのすべての玉が映っている。これを華厳的世界と形容していけない理由を見つけるのは、かえって困難というものでしょう。

華厳の世界を井筒俊彦は、こんな具合に表現しています。「鏡は鏡を映し、火は火に照らし照らされて、その相互映発は、どこまでも続いてゆく。こうして、多くの鏡に映る一つの光が、無数の光に分かれ、それらの光は重々無尽に交錯しつつ、無限の奥行きをもった光の多層空間を作り出していく」、と。まるでこの井筒さんのこの言葉は、草間彌生の作品を絵解きするために書いたもののように思われますが、ここからも、草間の世界が華厳的悟りと踵を接していることの、偽らざる傍証が得られるでしょう。

遺伝子の繭

世界がお互いに、すべて繋がっているという感覚も、なぜか国際的に評価される日本の前衛の方たちのなかに非常に頻繁に出てきます。先ほど触れた田中敦子には1950年代末の作品として『繭のなかに包まれて』がありますが、内部に設えた寝床に入ると、眼前にプラネタリウムの星がすべて映っている世界の繭。いわば星の世界との無限交信の夢を託した、体験用実験装置とも言えそうです。さらに、その繭の表面覆った幾多の電球をつなぐ配線は、複雑に絡まりあっていますが、ここには系統樹の姿を認めてもよいのではないでしょうか。系統樹には、生命誕生以来の太古の祖先からのすべての連絡網が、自分一人の個の存在へとつながっており、自分という存在のなかには、それらすべてが潜在的にあらわれている。田中敦子は、そういう世界を繭として創ってしまった。世界体験とは繭に包まれて先祖からの補給を確認し、宇宙と対話することなのだ、とでも訴えかけるように。

そして、系統樹を司る遺伝子の糸というのが、どうも多くの日本人創作家にとっては、かなりの執着(オブセッション)なのですね。べつに仏教を信仰しているわけでもないのでしょうが、工藤哲巳さんには『果てしなく綾糸がまとわるマルセル・デュシャン、プログラムされた未来と記憶された記憶とのあいだでの瞑想』(1977)(図13)という作品があります。工藤は、マルセル・デュシャンが綾取りを愛好したことを知っていて、これを作ったわけですが、デュシャンの頭部は鳥籠に閉じ込められている。工藤さん本人は、デュシャンは嫌いだったと証言しています。それにしても、どうして工籐は、記憶の糸、無限の遺伝子というものに囚われてしまう人間というのを、デュシャンに託して作らなければいけなかったのか。熊楠の曼荼羅に戻って考えてみれば、胎蔵界に宿された世界の記憶は、縁起となって現れてくる。その縁起の可視化された姿こそ染色体であり、さらに分子のレベルに踏み込めば、二重螺旋を描くDNA遺伝子であった。その遺伝子の糸を操るつもりで、逆に絡み取られた人間存在の不条理が、デュシャンに仮託されているようです。

工籐の没後、現時点でその衣鉢を継いでいるのが、塩田千春さんと言っていいのではないでしょうか。彼女と直接対話できれば、意見も伺ってみたいのですが、題名も『DNAからの会話』(2004)という作品があります。ここにはアウシュビッツの絶滅収容所の記憶も投影されているかと思いますが、さまざまな記憶を背負った靴の一方が、夥しい数集められ、その記憶の赤い糸が、靴の群れを庇護する天蓋(キャノピー)を形作って、人類全部を結び付ける。記憶が織り成し、束ねることでつくりあげられる宇宙の姿でしょうか。

それから、『眠りのあいだに』(2004)(図14)。これはこのあいだ大阪の国立国際美術館でご覧になった方もあるかと思います。実際に生きているモデルの人が入っているので、みんなびっくり仰天するのですけど、これにもいろいろな解釈がありえようと思います。私の解釈はその一つに過ぎませんけれども、例えば、これに似たなにかしら心を不安にさせる経験、つまり誰だか知らない人が隣のベッドに入っていて、みんな同じ大部屋で横になっている。これはいまでも、われわれが、ときに病院などで経験することですね。

病院の経験とは何なのでしょうか。たまたま同じ病気になった人たちが、お互いに何も知らないのに、特定の病気故に結び付けられて、同じ部屋にいる。これはアンド・ブルトンの言葉を使えば、「客観化された偶然」hazard objectifと言ってもいいのでしょうか。つまり、べつに親類縁者でもなければ、出会う必然性もなかったはずのアカの他人たちが、たまたま同時期に類似した病気を患ったがゆえに、近接した、だが未知の経験を共有する。自らの意思とは別に、そうとは知る由もない運命に導かれて、呼び寄せられた人々がしばしの時間と空間とを共にする。偶然の遭遇のうちに事事無碍が、縁として生起する。異様な、しかしひそかに運命づけられた出会い。嫌だけど拒絶できない、その薄気味わるさまでも、塩田の作品は、予期せざる同時性synchronicityとして提示しています。

自分たちの意思とは離れたところで、なぜか結び付けられてしまった人間存在の在り方というのも、広い意味で言えば、これは華厳の世界がちゃんと描いていてくれていたように思います。華厳の言葉を借りれば、事事無礙のいわば悪戯というものが、ここに縁として生気している、と申しました。その縁というようなものは、ヨーロッパの人にはわかってもらえない、と熊楠は言っていた、その世界ですね。これも塩田さんは専らベルリンにいて、ヨーロッパの人たちに向けて作品を差し向けるなかで、見捨てられた記憶が宿るボロや廃品が、人間の意志とは無縁に、おのずと作り上げる星座のようなものに惹かれ、それらを救出しようとするうちに、こうしたインスタレーションができてしまった。

宇宙の死と再生

いま片方で、遺伝子情報のつくる糸の絡まりのようなことを言いました。それから、他方では、宇宙経験としてのキャノピーみたいなことを言いました。その両方をくっつけたのが、宮島達夫ではないか。これも作品を実際にご覧になった方も多いかと存じますが、ヴェネチア・ビエンナーレで1999年に展示された宮島達夫の作品『メガ・デス』(図15)。具体的に説明したほうがわかりやすいと思うので、ちょっとの時間をお許しください。

会場の設定は見事だった。それが私の印象です。まず、作品は青色のダイオードによる発光によって出来ていますけれども、すごく暗いので、まず、会場に入ると、真っ暗で何も見えないのです。「あれ、入るところを間違えたのかな」と思うのですね。ところが1分ぐらいすると、こちらも瞳孔が開いてきます。外はヴェネチアの夏ですから、陽光がすごく強くて、こうした真っ暗なところに入ると、最初は何も見えない。ところが瞳孔が開いて、眼が暗闇に慣れてくると、やがて青い光が壁一面にひろがって点滅しているのがボンヤリと見えてくる。これは写真では静止画像ですが、実際には一つ一つがてんでばらばらに点滅しています。それが暗闇の奥から、薄っすらと浮かび上がってくる。だから、これは明らかに胎内回帰を追体験させる、そのための設定だということはわかると思います。

その深い青がまたきわめて印象的なのですが、これは皆さんも、例えば、大阪の海遊館などで、大きな水槽の前に行くと、子どもたちが何か安心して、そこでごろっと寝てしまうことがあるのをご存知かと思いますが、そうした、いわば青が持っている根源的な癒しの力、それから、太古の海にもう一度戻る、そういう不思議な懐かしさ、未知の追体験といってよいのでしょうか、そうした体験への期待が膨らみます。そしてそれは、人類がまだ火を発明するかしないかのころに経験していたであろう、夜空に対する一種の畏怖とも結び付いていく。夕闇が迫る度に幼少時に感じた、あの懐かしい寂寥感に通じます。

そうしたきわめて根源的な身体感覚、世界と自分との原初の出会いというものを、もう一度再現してくれる、そういう環境を、宮島の作品はつくり直してくれています。その上で初めて、作品そのものが視野に入ってきて、少しずつ仕組みがわかってくるわけですが、先ほども言ったように、青い微光がランダムに光が消えたり、ついたりしている。

よく見ると数字があるのですが、それはカウントダウンしているわけです。壁一面の数え切れないダイオードがランダムに点滅するように、わざわざコンピューターでプログラムしているわけですが、その無関係に見えるこの星々が、あるとき一斉に同調し始めて、いっぺんに全部が消えて、ブラック・アウト、真っ暗な闇に包まれてしまいます。それが数分たつと、またお互いにお互いの運命など知らぬげに、あちらがひとつ点り、こちらがひとつ灯り、そして、目配せをするように、だんだんとまた星空、宇宙、世の中というものが復活していく。つまり、宇宙の死と再生が、作品の上で演じられている仕組みです。

ここでもまた、お互いに無関心に見えた一つ一つの青い星たちが、実は極めて離れたところで、お互いに影響し、呼応している。そこに一種の宇宙の生命というものの交信、共鳴があるのです。そうした宇宙の鼓動と脈動とをここで見せようとしているのですね。

宮島さん自身は引いていらっしゃいませんが、これを見て思いださないわけにゆかないのは、空海の言葉です。「生まれ、生まれ、生まれ、生まれ、生の始めに暗く、死に、死に、死に、死んで、死の終わりに瞑し」。あの空海の言葉が、なぜかこの現代の作品の前に座って瞑想状態になると、心の底のほうから浮かび上がってくるのが不思議でした。空海といえば真言宗密教ということになりますが、その前の段階で空海にとって大切な基礎となっていたのが華厳経であったことは、ここで想起しておくに値することでしょう。

方法論的反省にむけて

まだ、準備した内容の3分の1ぐらいですが、こういう調子で述べていると、きりがありません。あとは質疑応答のところで関連する作品が出てきたらお話したいと思います。

そもそも、華厳経と現代美術などという、結びつきそうもないものを、なぜ強引に結び付けるのか。こうした試みの意図、方法論的な見通しについても、あとでご要望があればまたお話いたしますが、いまの段階で少し先回りをして、結論の代わりに申しあげます。

一見無謀なこうした試みに敢えて踏み出した一つの大きな理由には、いまの欧米圏の学問に対する、私なりの疑念もあります。というのも、人文系の理論研究と呼ばれる分野では、本来であれば全然関係もない、例えば、ジャック・デリダだとか、フレデリック・ジェイムソンだとか、そうした欧米の著名人が提唱した理論的な枠組みを借用して、日本や東洋、非西洋世界一般を裁断するのが、世界中で流行を通り越し、学術上の仕来りとなっています。とりわけ北米や英語圏の雑誌に掲載してもらえる論文を書こうと思うなら、要所要所に、こうした「理論家」のお題目を、それこそ経典よろしく挿入することが求められる。あたかも学問上の方法論は欧米世界でしか作ってはならず、非欧米世界はそれを適用されるべき、受身の対象でしかない、それが当然という風潮がいまだに支配的です。

とすればどうでしょうか。なぜ同じ権利で、違う理論的枠組みを使うことは許されないのか。例えば、熊楠がつくった理論的枠組みとか、もっと昔の『華厳経』に見えてくる、世界認識の枠組みを使って、現代世界の事象を仮にも分析してみるというこが、どうして許されてはならないのでしょうか。もしそれが権利として許されるのであれば、そうした作業からいったい何が見えてくるのか、そこに孕まれる問題も含めて検討してみたい。

まだ「モノ学」ときちんと接触するところまでは練り上げられておりませんが、そうした方法論的な提唱も視野に入れての発表であったことを、一言お断りして、まずはここまでにいたします。

(稲賀氏報告終了)

○鎌田 はい。どうもありがとうございます。

質疑応答

○鎌田 それでは、まず一つ。『華厳経』が、南方熊楠にとってどういう意味合いを持っていたか。また、日本思想史、東洋思想史のなかで何であったか。そして、それがプロティノスのような、新プラトン主義者のなかにどういう影響関係や反映関係があるかをきちんと考えていきたいのですね。

ちょっと大胆な仮説ですが、私はイエスの活動には仏教の影響があったと考えています。

イエスは、ユダヤ教のエッセネイ派という、洞窟のなかにこもって断食や瞑想などさまざまな修業をするセクトに属していたようですが、それは、明らかにインド思想や、ヨガなどのインド起源の修行や瞑想法の影響があったと思います。その300年以上前に、アレキサダー大王がインド遠征をしたときに、すでにインド思想との接触と影響関係があって、それがユダヤ教の預言者やイエスや新プラトン主義のプロティノスの師匠のアンモニアス・サッカスにまで影響していたわけです。

だから、『華厳経』の成立と並行するようなかたちで、新プラトン主義者の流出(エマナチオ)や脱魂(エクスタシス)の思想のなかには、インド思想のインパクトがあったと僕は考えていますが、中村元さんとか井筒俊彦さんもそういう発想ですか。

○稲賀 事実関係だけの話にしますけれども、いま鎌田さんがおっしゃったような説は綿々とあって、中村元さんはわりとはっきり言っている一人ですね。彼の場合は、いまおっしゃったアレキサンダー大王の遠征を契機として、インドの思想はその当時からアレクサンドリアに流れ込んだのであって、プロティノスは明らかにその影響を受けているという説を、先ほど触れたように1960年代の著作でエッセイ風に書いておられます。それをおそらく鎌田さんも、どこかで間接的に読んでいらっしゃると思うのですけれども。

井筒俊彦さんは、そこはちょっと慎重で、そういう説もあるが、と言いながら中村元さんの名前に触れているものの、思想的な伝播・影響関係ということに踏み込むのは避けておられる。ただ思想として、華厳とプロティノスとには極めて近いものがあるという言い方しておられ、これは実際に井筒「東洋哲学」の根幹をなす部分だと、私は睨んでいます。

ただ、そこから先は、今度は我々がどのような具合に頭をはたらかせるかという問題でしょう。なんでも東洋起源といいたがるのには、危険なところがある。すべて東洋に結びついてしまう誘惑というのがあって、例えば、ルネ・ゲノンみたいな神秘主義者は、キリスト教も東洋起源の宗教であり、それは地中海の宗教である。そこに立ち返れば神秘主義はすべてわかるのだと、そこまでいってしまう。ヨーロッパの思想家たちの意識のなかで、いかに「東洋」なるものが理念として構想されているかに留意する必要があるでしょう。「東洋」に西欧の行き詰まりを打破する契機を見出す見解もあれば、逆に「東洋」によってすべてを解決しようとするのは、極めて危険な思想だとする反感ももちろんあるわけですね。その対立を当然知った上で、井筒さんは欧米の哲学者にも認めてもらえるような、東洋哲学なるものを晩年考えようとしていた、というのが掻い摘んだ見取り図でしょうか。

○鎌田 ほかにはいかがでしょうか。

○松生歩 私は常々あまり悩んでいないので、私が話すと議論の方向がつくれないのですけれども、いまのお話を聞いていて、すごく自分が思っていることと共通性のところがありました。6年ぐらい前に個展をやったときに、お話をつくって一緒に絵を描いて発表したことがあったのですが、それがやはり、宝珠がいっぱい出てきて、それがつながっていて、それにもっと打ち込んでいるうちにいろいろなものが存在していて、それで、同時に存在するという話でした。

それは、自分のもともとの体験が実感してしまったという、ちょっと説明のしにくい体験があって、その自分の体験したことが何なのだろうというのを探していたという例が必要があって出てきたものです。

そのときに空海の、先生がお話をされた最後の、「生まれ、生まれ、生まれ、生まれ、生の始めに暗く、死に、死に、死に、死んで、死の終わりに瞑し」という、日本語訳の話が一番自分の経験したこととぴったり重なっていたので、それをベースにして物語をつくり直したことがあったのです。

先ほどのお話のなかで草間彌生とか田中敦子とか、そういう絵を描いたりしていると正気を保てなくなるので、モノをつくっていないと、そういう冒険してみないと、正気を保てないというようなことがあったと思うのですが、私もその体験なんかは書かざるをえないとか、表現せざるをえないという気持ちがありました。宮島達男さんの絵の説明を聞くまで私もあまりわからなかったのですが、説明を聞いてなるほどと思って、それは何か宇宙の生気に感じるところは、例えば、ブラバツキーの描いている、宇宙の生まれたときの話みたいなのを、何か怪しげなところもあるのですけれども、描いているという、神智学の考え方とすごく重なるなと思いました。

それは何か学問でなくても、ものをつくっている人とか、普通の人間も何か直観的に感じているような、だんだん似ているようなところなのかなと思っています。

一つ思うのは、体験から言うと、理論から言うと、何か例えば仏教でも何でも、読んで、読んで読み込んでいると、最初はものがわかったとか、世界全体の姿がわかったとか、救われるというところもあるのですが、もっと読んでいくと、すごく整然とした法則のなかに自分が組み込まれているという怖さみたいなものがあります。いまの宮島達男さんの作品などでも、理論がわかって見ていると、そうかと思うのですけれども、最初、知らずにその空間に入っていったら、何かあまりに整然とし過ぎていて、情感を感じられないので、怖いという感覚があったのですね。

でも、自分の感覚から言うと、もちろん、すべてがそのような法則のなかにあるというのを感じながら、もっと最初に感じるのは途方もない愛という存在、そこからすべてが発している。そこにまた法則とかいろいろなものが入ってくると、人間の情感の愛ではなくて、もっと大きな説明のできないような愛ですけれども。

そこから入ると、どうなのか。正気が保てないとか、というのではなくて、むしろ開放につながるというか、幸福感につながるというか、そちらのほうに何か人に還元していく、伝えていく方法はないのかなと考えています。

○稲賀 はい。ありがとうございます。すごく実感のこもったお話で、さらにずっとお話をうかがえると、私も幸せなのですけれども。

最後のほうからお答えすると、宮島達男さんのやっていることに、私なりの不満があるとすれば、それはまさにおっしゃったとおりなのですね。ランダムなものをコンピューターでわざわざ制御してつくってしまうみたいな、そういう人工的な設定によって、彼の場合には、いささか強引に自分なりの従順な宇宙を作ろうとしているのですけれども。

それから、ヴェネチアの場合には、ダイオードの壁が一直線に並んでいるのは、一つは会場の制約があったのは事実で、むしろ彼がやりたかったことをほんとうに復元するのであれば、この星たちが作る天蓋にわれわれが包まれてあるという、そういう設定にできればそれに越したことはないけれども、それをやるにはべらぼうなお金がかかってしまう。

先ほど触れたように、田中敦子さんには、ほんとうに宇宙の繭みたいな作品があって、これは下手になかに入ると感電するから危険で、実際、彼女の電気服では感電事故が発生したようですが、あれは、繭のなかに自分が入って、包まれていると、星の輝きや点滅と自分の鼓動とが呼応するみたいな、そういうコンセプトでつくっているわけですね。

それから、実は今日、宮島さんの作品のあとに論じたかったのが、青木野枝さんの場合で、彼女も考えていることは、あるところまではすごく似ている。彼女も、田中敦子の繭にも似て、上海現代美術館での展示の際には、鋳鉄の鎖を繋いで、巨大な傘の骨のように立ち上げて、会場をすっぽりと包むキャノピーをつくってしまった(図16)。そこに我々が覆われてある――というかたちの空間を目指していった。これはすでに通常の彫刻作品といった枠を、大きくはみだしている。むしろわれわれを庇護してくれる覆いをなすこと。もはや外から見られることは意図せず、ひたすら我々を覆う仕組み。しかもこれは透け透けですから、鉄材を用いた、実態や重量感のある作品という世界からは、決定的に離れてしまう。ほんとうは鉄でできていて、すごく重たいものなのですけれども、こういう世界になってふわふわと中空に漂いだしかねない、という軽さの印象を生んでしまうのですね。

最後に、開放される体験ということをおっしゃって、そうした世界への導きとなるような作品を紡いでいきたいという気持ちは、すごく大切なことだと思いました。けれどいまの展覧会という制度のなかですと、そうしたものを作品として実現するということに、すごく制限があると思うのです。インスタレーションなどということは、この30年来言われていますけれども、それは限られた会場のなかに、自分の自我の代理品みたいに作品を置くということに、もう限界を感じてしまった、というところから出てきた一つの設定だったはずなのですね。ところが日本では、どうして欧米でインスタレーションと呼ばれるものが主流になっていたのか、ということにおよそ理解が充分にも行き届かないまま、たんなる流行追随に走ってしまった。そのほうがいいやとばかりに無反省に飛び付いてしまい、それがあたりまえみたいになって、理由も問い返さないままで、いまに至っている。

それこそ、欧米の理論構築のなかで、どうしてそれまでの纏まった結晶としての作品がいわば璧開してばらばらに飛び散り、展示空間全体へと広がって、インスタレーションというものに化けてしまったのか、ということを考え直さなくてはいけないし、逆にインスタレーションでいいやというので、思考停止のまま飛び付いてしまった日本の美術界、あるいは美術学校というところは、いったいきちんと物事の理屈を考察するような態度を身につけることが通用する教育環境なのかしら、という危惧を抱きました。貴重なお話をうかがっての感想ですが、これ自体が頭でっかちな反応でしたら申しわけありません。

もう一つだけつけ加えると、正気という言葉を先ほど使いましたけれども、これはあくまでもいまの世間さまで言われている正気という意味であって、つまり、事事無礙の世界が見えたら、たしかにそれはたいへんなillumination、悟りなのかもしれないけれども、それが日常生活にそのまま降りてきたら、普通の人では、とてももたないでしょう。

けれど藝術家という種族は、近藤さんの分科会で最初に言ったことですが、世界の仕組みのあいだのマージンを何とか維持するための役割を担って、その意味で定義からしてマージナルな、周縁的存在だけれど、このマージンがなかったら世界は立ち行かない。そういう意味で一種の境界をつかさどる人たち、そうした世界の裂け目を見届ける人たちには、逆に常識的な物事の区別や輪郭が消滅してしまう事事無碍の境地だって、見えていい世界だし、見えなければ藝術家でない。ただ、その見えた世界をどうやって、見えていない人に見せられるのか。そもそも見せることがいいのか。見せて大丈夫なのか。その問題が常についてくるわけですね。そのことを考えさせていただき、ありがとうございました。

○鎌田 ありがとうございました。ほかに。

○上林壮一郎 僕はデザイナーです。今日の作品を見ていて、ここに仏教的な解釈を、いまいろいろとされていると思うのですが、草間さんの例も含めて、おそらくつくっている人たちというのは、そういう解釈は、やはり流れで出てきた表現というふうなところがあるんじゃないでしょうか。それが作品になっている人はアーティストと呼ばれて、ならない人のある人々は精神異常者ですとか言われたりしているのかと思うのですけれども。

芸術大学は、就職とか社会に適合するような人を育てようとしているのですけれども、そこで、異常な状態を評価するみたいなところもあって、なかなか難しいのですが。僕はわりと頭で考えて、出てきたものに対してどう自分が反応するかというような考え方をしている人が、今日のお話を聞いていて、コンセプトというものを感じたのです。

コンセプトを僕も大切にしていたい。手元のコンセプト。コンセプトという概念で、芸術のほぼ限られた一部分だと思うのですけれども、コンセプトというのを評価的に外部から見ると、そこにコンセプトが見られるというところがありますね。

起用される作家が、ある意味そういうことがあれば、自分のことを考えていたとか、そういうことがあると思うのですが。『華厳経』とかの考え方も、コンセプトだけではない。どこまでがコンセプトで、どこまでがそうでないのか。仏教における考え方はパーフェクトと言えるのか。ジョン・レノンが「神とは人の痛みを測るコンセプトだ」みたいなことを「God」という歌のなかで歌ったりしていますけれども、コンセプトという観点からいくと、宗教的な考え方とアート表現というところでは、どういうかたちを、どういうふうなお話をうかがえればいいか。

○稲賀 ありがとうございました。これもとても重要なご指摘というか、この点はきちんとやらないといけないところを、正面から突いていただいてありがとうございます。ちょっと裏側から、答えにならない答えのほうを、先に三つぐらい申しあげたほうがわかりやすいかなと思うのです。

一つは今日最初のところで申しましたが、例えば、日本的とか東洋的という言い方は、私はあまり好きではありませんけれども、我々と言いますか、日本国籍を持っているアジア人種というのは、ヨーロッパに行ったり、南北アメリカに行き、またイスラーム圏に出かけても、あるところまでは「日本人」を演じなくてはいけなくなるのですね。

そこで多くの外向き「日本人」がしばしば飛び付いたコンセプトが、禅だったわけだし、鈴木大拙さんなどは、それで欧米世界におおきな影響や感化を与えたわけです。けれど、いったいいかなる必然性があって、禅が突然出てくるのかというと、これには、当時かれらが付き合っていた相手側の求めたところに応じた面がおおきい。1930年代以降、彼らにとっても、主として欧米向け、「外人」向けに、自分たちの感じていることを説明するときに、禅などといったコンセプトを、いわば便法として使わざるをなかったという軌跡は、よく見える。大拙が英語で書いた著述などをみても納得できる。それが大前提です。

ところがそこで面白いのは、その鈴木大拙が、結局最後にやろうとしていたのが、『華厳経』の英語による翻訳・解説、これを試みながら結局実現できないまま死んでしまった。さきほど思想史的な話は鎌田さんがきちんと聞きたいとおっしゃいましたけれども、禅に至るまでの仏教思想がどのように歴史的に展開したかという、教学的な難しい議論は、いくらでも山のようにある。誰と誰の学説が違うといった詳細を、それこそ『華厳経』の成立期から吟味する議論は、冒頭に触れたブレバの華厳国際会議でも、専門家の大先生たちから、幾つも報告があり、とても勉強になりました。ただ、中国における学説史の復元や論争の跡付けだけでも、一生やっても終わらないぐらいややこしい話になってしまう。

もちろん、こうした議論は専門家の世界ではとても貴重です。しかしそれなら、もっぱら禅を欧米諸外国に向かって説いた教祖、それこそジョン・ケージなどにも感化を与えた、ほかならぬ鈴木大拙が、なぜ最後に華厳に回帰していったのか。そのあたりについては、さっぱり議論が聞こえてこない。少し考える必要があるのでは?これが第1点ですね。

二つ目にはコンセプトの使い方、これはすごく難しい問題で、私は今回わざと乱暴な仮説を振り回したわけですが、その理由の一つは先ほど結論に代えて言ったとおりで、つまり、外向きに説明するには、禅でも華厳でも構わない、というわけではありませんが、とにかく、何かの具体的な名前をつけてあげないと、向こうが納得しないのですね。それは先ほど見た南方熊楠が、金剛界について語ったとおりでしょう。つまりモノとココロとのあいだにコトが現れるのだけど、そのコトにはきちんと名辞をつけてあげないといけない。

ところがその名前に、例えば、禅とくっつけると、ああ、禅か、わかった、みたいな反応が生まれてしまい、それが制御不可能なところまで広がったというのが、鈴木大拙以降の帰結ではなかったかと思います。とすれば同様に、いわば便法として、ちょっと意地悪も含めて、華厳という言葉を囁いてみると、いったい世の中にどんなさざ波が立つか。そんな意地悪というか、悪戯をちょっとしてみよう、という意図が、もちろんあります。

それと三つ目に、華厳の世界観というのは、すべて包む世界観ですから、コンセプトと言っても、むしろメタ・コンセプトと言うに相応しい。何でも説明できるコンセプトというのは何も説明しないのに等しくなってしまう。となると、これを例えば、ポスコロ(ポストコロニアリズム・脱植民地主義)の理論や、構造主義の理論などを並べたところに、素知らぬ顔をして紛れ込ませておくと、要するに理論なりコンセプトなどという道具で世界を切り取ってみせて、何かを理解してやろうなどという、そうした方法そのものがぶっ壊れてしまうと思うのです。ちょっと意地悪だけれども、理論好きを怒らせるにはいい手かもしれないなという、深慮遠謀と言いますか、悪巧みもあって、普通のキャッチボールを装いながら、そ知らぬ顔をして、下手に受け取ると厄介なボールを、とにかく、英語やフランス語の論文の形にして、欧米の読者に向けて投げてみようかな、という感じです。

逆に言うと、文献学としてきちんと仏教学などをやっていらっしゃる方のところで、本日のような話をしたら、それは学問としてまったく成り立たない。それでもうおしまいなのですね。おしまい、はまったく結構なのだけれども、ただ、実際に世界、モノと付き合っていらっしゃって、作品をつくろうとしていらっしゃる方たちのなかに、本日のような問題提起をしてみると何が起こるか。それが楽しみ、というのが正直なところです。

というわけで、およそ本日の試みは、仏教を使えばうまく説明できるでしょう。華厳で納得してね、というようなことを言いたいわけでは毛頭ないのですね。そうではなくて、昔の人はたまたま華厳というかたちで、こんなことを考えていたのだけれども、今まで多くの現代の藝術家や批評家は気がつかなかった。けれどもこれは無視できないな、と気づいたなら、では、次の1歩をどうしようというときに、新しい途が考えられるのではないか。それはべつに仏教に帰依するという意味でもないし、逆に欧米産のなにやかやの新しい思想に飛び付いて、それでやりましょうというのと同行でもない。むしろ今まで固まってしまっていた頭の構造を、ちょっと考え直して違うやり方で仕事ができないかなと。そのヒントになれば、華厳の発想も、コンセプトとして意外と有効なのではないでしょうか。

○鎌田 上林さんはデザイナーでもあり、学校の先生でもある。一方、稲賀さんは研究者です。僕も一方では歌を200曲以上つくって歌って、一方で学問をやっているので、神林さんと稲賀さんのお互いの議論の両方の立場が内在しています。僕のなかでは両方ともに同じような切実さでよくわかるような気がします。

そこで、稲賀さんのような研究者の立場も充分成立すると思っています。そうした研究はもちろん意義があるかたちで成立すると思っていて、やはり、どうして人間が美術とか芸術の活動をするのかということ自体を問わなければいけないわけですからね。

でも、それを一つ歴史的な流れのなかでどう位置付けるかというのは、われわれの歴史認識になります。

そのときに、美術の歴史というのは、何であるのかとか、どういうふうにしてものを表現していくという意識が生まれてきたのかとか、そのかたちをどう立ち上げていったのか、その一番の根本に何があるのか、それを支えている発想の展開がどのようにあるのかということを解明していくのは、学問の一つの仕事だと思うのですね。

そうした美術意識史というか、芸術が生まれてくる意識そのものを解明していくことによって、人類のこころの展開は、いったいどうなっているのかということをとらえていく。

僕が面白かったのは、南方熊楠や、最近の井筒俊彦や中沢新一までも含めて、密教の「曼荼羅」という言葉をあえて使わずに、「華厳モデル」という、華厳のコスモロジー熊楠にとって何であり、芳賀徹さんもそれを言って、外国に対してその華厳モデルというのがどれほどの思想的インパクトがあるかということを提示したところです。

それは究極的に言えば、「事事無礙」という世界観は無境界の世界観ですから、言ってみれば、バラドックスみたいなものです。それは、西洋的な思想からすると、論理破壊的な思想になると思うのですけれども、でも、「色即是空、空即是色」みたいなパラドックスがブームとなり、ダブルマインドの構造や突破口ともなりえます。

そういう論理と心の状態を定義することによって、モノとか、心とか概念とかを生み出していく枠組みそのものをもう1回、ジャック・デリダのデコンストラクション(脱構築)論を持ち出さなくても解体しているではないか。それは日本人にとっては解体ではなくて、これ自体が一つの東海道五十三次みたいなモデルになっているので、あたりまえのようなのだけれども、しかし、それはいま言ったような思想構造を含んでいるというようことを自己意識化し、他者に対してもぶつけるということには、たいへん大きな意味があるのではないかと思うのですね。

○稲賀 ありがとうございました。鎌田先生のご発言を受けて、二つほど付け加えたいと思います。

一つは、皆様への参考として、大嶋仁の『日本思想史』を紹介します。著者はこれをまずスペイン語で書いて、それがポルトガル語に訳されていて、フランス語版は自分でつくっています。日本語版は古本屋で見つけなければいけない。たった100ページほどの小さな本です。もちろん、これ以上詳しい日本思想史の本はいくらでもあるのですけれども、日本のことなど全然知らない、それもカトリック教国の人たちに、日本思想史をどういうふうに伝えれば、伝わるのかということを、おそろしく工夫して書いた、ミニマムのエッセンスですね。大嶋仁『日本思想を解く-神話的思惟の展開』北樹社(1989)。ご参考に。

そのなかで大嶋さんは華厳に説き及んでいるのですけれども、事事無礙などという難しいはずの世界が、日本人にはあまりも容易に理解されてしまった、と指摘している。そのため、融通無碍などという言葉が悪口になって、ごく普通の世の中のあたりまえな表現となって生き残っている。だが華厳の教義では、元来なら理事無礙から事事無礙までいって現実に戻ってくる、というその往還がすごく大切なのに、結果だけ見て、これいいやと無反省に飛び付いてしまうのが日本なのです。そこが困る、と、大嶋氏の本には日本の思考法の弱点が的確に指摘してある。

これは従って、日本人における思想の偉大と悲惨みたいなもので、図星の指摘です。それから、この本、日本語で読んでぴんと来るかどうかは、むつかしいところですが、海外から見れば、日本の思想など何も知られていないわけで、空海ですら、名前も聞いたことがない、というのが普通です。そうしたなかで日本の思想家が何十人も出てきて、どの先生がどうのなんて細かい論争や見解の差異を論じても、そんな思想史はまったく役に立たない。そこでいったいどうやって外国の読者に日本思想のエッセンスを伝えるか。日本ではほとんど無視された本書は、ラテン・アメリカでは基本書となっている。海外で通用する発信のありかた、という観点からみても、学ぶところがまことに豊富な実験的書物です。

もう一つだけ、上林さんから出てきた話で、どうしても言っておかねばいけないことがあります。結論から申せば、私はいま、デザインの思想というものに対して全面的に対決せざるを得ない立場にたたされているように実感している、ということです。

デザインの世界は、日本では必ずしもそうでもない面もあるのですけれども、欧米文化圏の場合、現在の藝術・美術学校の教育を受けている人たちは、やはり頭にまずコンセプトが浮かんできて、それをマテリアルな世界、モノの世界に転写して、それでかたちにするという、頭でっかちなテオリア志向、すなわち理論優先が、牢固としてあるのですね。

これは近藤高弘さんも何度かおっしゃっていて、エジンバラで経験されたことと伺っていますが、モノとの肌での付き合い、物質を掌に暖めるなかから、おのずとかたちが出てくるという発想が、スコットランドでも、ほとんど見られない。それを一番突き詰めた方法で、いま実践しているのが、デザインの世界といってよいでしょう。昨今では、三次元の発案が頭のなかに出てきて、それをコンピューター・グラフィックスで製図すれば、それをそのまま三次元の物質的に置き換えることができる機械ができているわけですね。素材を選択すれば、自動的に強度計算までできて、素材の厚みをどうすればいいか、というところまでコンピューターがシミュレーションしてくれる。そんな時代になってきた。

そうした趨勢もあって、デザインはたいへんな発達を遂げているけれど、これをモノ学の文脈で吟味してみると、モノが本来持っていたマテリアリティーを、究極まで切り詰めていく作業が進んでいる、というべきでしょう。そうしたテクノロジーが到来している。

そこでデザインの思考をどう考えなくてはいけないのか。これは大きな思想史的課題であり、われわれがモノをつくっていく上での大きなチャレンジだと思うのですね。あまりにもヴァーチャルな造形的可能性が広がり過ぎて、肥大し過ぎたものだから、今日の最初の話に即して言うと、ココロとモノが触れたときにコトになるという、そのコトが尻すぼみに劣化して、きわめて掴みにくくなっている。仮想現実の「コト」世界が肥大するにつれて、ココロとモノとの接触から生まれるはずのコトが空虚に矮小化してしまっている。

ここでデザインを専門としている方たちに伺いたいのですが、デザインの世界には、結局プラトン主義的と言ってよいのでしょうか、すなわち最初にアタマのなかでイデアとしてのモノの理念ideaが立ち上がり、それを物質界のモノ、素材の上にかぶせて転写していくという発想が、デザインの世界を支配している、といってよいのか。それと、もしそうではないとするならば、デザイン造形も、頭脳偏重の仕事というよりも、やはり手先、指先でいろいろと形を弄び、鋏で紙を細工し、粘土を捏ねる営みのなかから、具体的な形態を発見してゆくような発想法なのか。そして、そうした手先のデザインは、例えば、ヨーロッパの同業者の人に伝わって、すんなり理解してもらえるのか、という問いです。同じ「デザイン」という言葉を使っていながら、日本のデザイン科などで経験的にやっていることが、欧米での理念とは、どこかで決定的にずれてしまっているように感じられる。

しかも、そのズレに両方とも気がつかずにいるのではないか。そうした危惧があるのですね。それは先ほどのコンセプトという問題と密接にかかわっていく問題です。今日お配りした参考資料(『京都新聞』ほか)は、そのあたりのことについて最近考えた内容ですが、手でモノを捏ねているなかからコンセプトが出てくる、という発想は、南方熊楠のモノとココロの接触がコトを育むという思考法と重なるものだと思うのだけれども、そういうことは欧米人に言うと、お前はバカか、と言われてしまいますね。当方からの質問です。

○上林 例えば、優れたデザイナーとかが出てきていますけれどもね。実際に造形の方に比べると、定性レベルのものなどにするかもしれないのですけれども。頭で考えてもわからないので、実際に模型をつくって大きさとか使わせてみるとかのところで、反発しながらやってみせるとか、まず、考えるにも模型をつくって並べてみて、それを見て、どう判断するかという感じで、そういう人たちは古い世代と言えるかもしれないのですけれども。

おっしゃるように、3Dプリンターみたいなのはできて、CADとそういう製作機械で出てくるというのがあるので、大学教育はますますそういう傾向にはなりますね。

○鎌田 そういうのはどういうふうに?

○上林 もうモノでつくらないで、画面で見て。CGでつくったものを1回比べて、本人は絶対、模型をつくる技術はないのだけれども、そういう完成度の高いものをつくる。それはもうデザイナーはモノをつくる人ではなくて、モノを考える人だという自覚がきっちりあって、モノをつくるのは、もう少し議論するというところがあるので、モノをつくることで直しましょうと言ってもしようがないと思います。

○稲賀 いま、おっしゃる点に、割り込んですみません。これは、一晩議論してもおわらない大問題なのですが、すごく気になったところです。ディゼーニョというイタリア語の本来の意味に戻ってしまうのが、いまおっしゃったことに繋がるわけです。これは元来、頭で考えて構想する行為やその結果をさすわけで、モノをつくるのに設計図を描く発想ですね。つまり、ルネサンスの藝術家というのは、もはや自分たちは、素材を自ら加工する職人ではない、肉体労働者ではなく、頭脳労働者としての社会的な地位を得たわけですね。ペンキ職人と違って、藝術=画家は知識人だ、という。そうした頭脳優位の姿勢が、デザイン社会になってもう一度戻ってきて、巷に溢れている。それが端的に露呈するのが、美術学校で、工藝をやっている人たちと、デザイナーたちとの発想法の違いですね。工藝肌の人たちには、理屈を頭で捏ねるのを極端に嫌がるところが見受けられるのですが、他方、デザイナーたちはCGに立て籠もって、工藝の世界をハナからバカにする傾向がある。

それから、ヴァーチャルと言われているテクノロジーにデザインの大多数が流れ込んでゆく趨勢。これは難しいところで、ほんのふた昔前は、建築の場合でも、何でこんな製図を手描きでしなければいけないのか、というボヤキが、我々の世代まであったわけですよ。建築学科のやつが、かわいそうに線を1本引き損ねたものだから、先生に突っぱねられて、夜まで居残って製図を引き直していたりする。ところがいまは、みんなコンピューター・グラフィックでできてしまう。機械による肩代わりで充分なのかどうかの得失の問題です。これはとりわけ、いまおっしゃったように、三次元出力のできる、3Dプリンターという恐ろしいモノが稼動しているから、それに任せておけばいいという世界にどんどん進む。

そこで問題なのが、これも図書新聞に書いたのですけれども、もはや時代はアナログではなくデジタルだ、という言い方をするのですけれども、デジタルというのは、実は十本の手の指のこと呼ぶラテン語のdigitusから派生したコンピューター用語なのですね。とすると、デジタル化が進むと指の技能がかえって失われてしまう、という大きな矛盾がある。それなのに、みんなデジタル、デジタルと囃し立てて、それが指のことだったということすら忘れてしまう。さらにデジタル技術で代替されるにしたがって、10本の指の使い方も急速に退化してゆく。職人技は、もはや経済的に採算が合わないので、捨て去られ、キーボードを叩きさえすれば、それで世界が支配できる。それがデジタル化なのだ、というひどい誤解が蔓延っている。これは語源的に言っても、完全な勘違い。これでよいのか?

それで私は作品や模型・マケットを手作りで拵えることの意義を問い直したい。古臭いのですけれども、そこにまだ固執している。手先が精神を涵養するという命題を、何とか再生させようと、理論武装に努めているのですが、まだうまくいかないのが現状です。

○鎌田 やはりつながっているとつくるのは、そういう意味が一番わかると思うのですけれどもね。それにみんながついてこられないぐらいに、希望者が増えているというか、学生数は多いというのが。

○上林 手仕事とか身体性ということと連帯する。近いというのか、それの利用性が高まっているということですか。

○稲賀 そうではなくてね、勉強をこなしていく上で、そんなこんな切り捨てないでやっていられないというぐらい、応募者がたくさんいらっしゃる。

○鎌田 理想的には両方できるのがいいのですね。やる時間がなくて、手だけではなかなか育たないな。

○稲賀 ある意味で、効率性、社会の需要で押しまくられてということになりますね。昔はだから、手書きでやっていた。

○上林 柳宗悦さんの息子の柳宗理さんというデザイナーがいるんですけれども、彼はまさに経営、手で考える。手でデザインするので、スケッチを描くのが嫌いなのです。

○鎌田 あと二つほど、質問していただきて終わりにしましょうか。

○E 本日はいろいろと興味深いご講義をどうもありがとうございました。2点質問させてください。

一つは方法論について。芳賀徹先生のなされた仕事ですが、方向としては重なるように、私なんかは続けていってしまうのですけれども、最後にすればどこにあるのか、ないのか。例えば、自覚方向、自覚的であるのか、ないのかということをうかがいたい。

もう1点は具体的に内容についてです。今日出していただいた例と解釈については非常に納得のいくところが多く、もう目からうろこが落ちるところまで来た話ばかりです。

ただ一つだけ少しわからない。もう少し意見をお聞きしたいところがありまして、草間彌生さんなどの作品については、例えば、あまりこういう言い方はよろしくないかと思うのですけれども、多少異常という感覚が否めません。

それに対して、華厳は異常を含む上での状態、通常の状態も含めてではないかと思うのですが、そこが必ずしも同じようでイコールではないのではないかという気がするのですけれども。その点についてもう少しご説明いただけましたらと思います。

○稲賀 両方ともたいへん大切な問題を出していただきました。

まず二つ目のご質問ですけれども、これはこのあいだ同じようなことをしゃべったときに、大橋良介さんから極めてよく似た質問を頂戴しました。ことは結局、煎じ詰めると、異常なり正常なりをどう定義するか。それから、社会が何を異常と考えるかという話ではないか。これは、実存哲学や疎外論などに取り組まれた方から見れば、逃げですが。考えてもみれば、真言宗なら真言宗の僧院のように、保護された空間のなかだったら、悟りを開いたら、それなりに格付けが貰えたりもするわけです。事事無碍を覚悟したならば、そうした、いわば異常な境地をも保護して、しかも敬ってくれる環境があるわけですね。

そうした宗教的な保護環境がなくなっても、草間さんのように活躍できれば、これはいわばエキシビションとして、自分を晒しものにする境涯で、それによって社会的な名声を得る途ですが、彼女の場合には、成功例として、ニューヨークで評価される。それがいまの社会の枠組み、それに対するある種の藝術家たちの適応した振る舞い方といえるでしょう。そうした見方をすれば、これは絶対的な物差しの問題ではなくて、むしろ、正常、異常という言葉遣いと社会的認知の問題ではないか、という推論が出てくるように思います。

とはいっても、むろん事事無礙の世界しか見えない状態になってしまったら、モノゴトの境界線が溶けてしまう混沌状態、すべて筒抜けの無分別状態ですから、普通の社会生活はとても送れない。だけど、普通の社会生活ができないのを異常だと言えば、それは異常でしょうけれど、その定義を下すのは誰なのかといえば、社会通念という名の社会的権力。先ほども触れましたが、美術教育には、その正常、異常という既成の枠組みそのものを常に問い直す「ゆとり」が、どこかに含まれている必要があるのではないかと思います。

それで、ことはひとつめの質問で、本学の名誉学長に話がゆくのですけれども、どうでしょうね。私ははっきり言うと、芳賀徹さんをなかば冷やかしながら、笑い話のネタを見つけたというのが正直なところなのですけれども。ご本人を前にして、先般ちょっとこの『日本における連続性と前衛』という、御年30歳の若書きの論文の話をしてみたら、面白かったのは、まずやはり、海外に向けて発信する場合の有効性を探したら、華厳経に行き着いた、という経緯でした。たまたま芳賀氏の「おやじ」つまり幸四郎先生のところに、華厳や禅の教義を説く便利な本があったので、それを使ったという、そういう証言は頂戴しました。その上で、芳賀さんは理論的なことは嫌いだし、お分かりではない人だ、という具合にとかく世間では言われているのですけれども、もひとつなるほどなと思ったのは、華厳というのは世界すべてを包んでしまうので、何にも使えるけど、結局何でも言えるから、逆にかえって何も言えないのだよね、ということは、ご本人が充分自覚して居られた。つまり理論的確信犯だった、ということです。これが二つ目に腑に落ちたことでした。

三つ目に差異と言うと、どうでしょうね。一応親子の世代くらい離れていて、向こうが見事に戦後にやりおおせたことを、こちらが冷ややかに見ていると、そういう距離感というのが、残念ながらありますから。二匹目のドジョウはいないわけだから、次の手に何を考えるべきか、となると、我々の後続世代は、もはや同じ手は使えない。それだけ追い込まれてしまって、見ていて、先人にうまくしてやられたなという感覚は持たざるを得ない。

とはいえ、その分、残念ながら批判意識は高まるわけで、否定的弁証法ではありませんけれども、前の世代がまんまとやってくれたとなると、同じ手は禁じ手で使えないのは悲しいですけれど、その先人の業績を批判的に評価するという屋上屋の戦術に頼ることはできる。ただ自分に至るまでの歴史の堆積があまりにぶ厚くなってしまうと、その検討に時間が取られてしまい、自前の自由な発想は、かえって阻害されてしまう。逆に戦後の焼け野原で、自由に育った戦後第一世代は、それだけ自在に可能性を伸ばせた。これも現在の教育が抱える問題ですけれども、もし名案があったら、あとで一緒に考えたいと思います。

○長谷川敏彦 ちょっと最後に。

○鎌田 はい。では短めに。

○長谷川 この議論と関係があるかどうかわからないのですけれども。たいへん悩んでいることがあるので、もし教えていただければ、たいへんありがたいので、あえてこういう質問を出しました。

結局、色はいままで巧みの世界というか、技術論的な発達をしていたのですね。ところが、1975年ごろからいろいろな技術が発達してきて、それをシステムでつくり上げて、執行しないといけないということになったのですけれども。どうも諸外国は上手にやっていたので、日本の場合に1対1の関係、匠の世界がいままで残っていて、その色全体をマネジメントしていくという人が少ないわけなのでしょう。

それは業者さんも、会社さんがやるほうも、発明していたみたいなところに重点を置いているような感じがする。そのときに、これから、脱皮しないといけないのですけれども、今日は前半まったく聞いていないので、とんちんかんな質問か知りませんけれども、日本は伝統的に間違いなくモノづくりというのは、実際の技というのが重要だと思うのですが、友人が言うには、文化だと言ってしまえば終わりだと。

しかし、例えば造船の技術論にしてみても、実は新幹線の技術を外国に売らないのは、一子相伝、オペレーターとオペレーター、順番に教えていって、文化を教えても知らないという噂も聞いていますけれども。一方で日本の大仏殿とか、信長なんかのやり方を見ていると、極めてシステマチックで、論理をきちっと組んでいっている歴史もあると。

だから、一概に日本の文化だと言われると思うのだけれども、すみません。もとに戻りますと、今日の論点はそのヨーロッパでは技というものに対する態度が違うという話だと理解したので、これから、日本人によくある、あるいはそのほかの産業界もシステム的なマネジメントに移行していくのは、可能なのかどうかと。それは日本の伝統をつぶすのだろうか、うまく構成しながらできるのだろうかという。私としてたいへんいま悩んでいる課題なのです。

○稲賀 わかりました。これはほんとうに日本社会だけではなくて、世界のシステム論の一番大きな問題ですし、色、色彩という世界では、技の継承の難しさが、一番もろに出てしまったわけですね。いまの問題提起には複雑な要素が混在していて、とても一つの論点にはおさまらず、最低三つか四つ違うレベルのことを言わなくてはいけないと思うのですが、いま時間がないので、また別途に詳しく論じたい、すごく大切な問題だと思います。

一つには、日本の匠の世界というものの持つ利点と欠点というレベルの問題がありますね。ゼロ戦でも戦艦大和でもいいのだけれども、何か開発事業の方向が決まると、そこにしゃにむに固執して、完璧主義になり、周囲が全然見えなくなるというのは、これは明らかな欠点でしょう。数年前に、京都のモノづくりのことで大きな共同研究を組織して、その成果報告『伝統工藝再考・京のうちそと』(思文閣出版)はもう品切れになってしまったのですけれども、そこでも感じたのは、それぞれの職工の分野は専門的に極めてきちんと突き詰めるところまでいっているのだけれども、全体を統御するシステムがまったく発達していない。流通管理を一切問屋さんに任せたものだから、マーケティングが疎かになり、問屋がつぶれたら、そこに依存する製造業の受注も物流の管理も総崩れ、という事態が、とりわけ西陣の織物の現場で、ここ20年発生して、もはや壊滅的な状態になっている。

これはある意味で、日本的管理の弱点だろうと思います。しかし2番目のレベルとして、オートポイエーシスみたいなことを、河本英夫ほかの研究者が熱心に追求していて、そうした発想に恵まれた、「考える人」は、それなりにやっている。ところがどうしたわけか、そうした発案が、どうも医療の現場などでは、容易に有効なアプリケーションに結びつかない。これはどうみても社会システムの問題。いいことを考えている人は少なくないし、例えば、聖路加病院のあの、90幾つになった日野原おじいちゃんみたいに、危機管理ができる人も、なかには居られるのですけれども。なかなかそうした現場の知恵がシステムとしてうまく機能しないし、社会に根付かない、という、これは別のレベルの問題ですね。

三つ目として、それではマニュアル化すればいいのかというと、これはそうではない部分がある。私、かなり末端的ですけれども、一応武術の端くれみたいなことをやっている人間で、その経験から言うと、ある意味で総合的な状況判断というのができないと、技というものひとつとっても、いざという現場で、それが有効には利いてこないのです。ところが、教育の世界でもマニュエル化が進行してしまい、実際に複雑な現場を体験して、それを教育の世界に還元できるような人材が、あまりにも少なくなってしまっている。

一番ひどいのは、やはり体育で、スポーツ系の価値観に、悪いコトバですが、洗脳されてしまっている。問題はコンペティション、競技ですね。規則が決まったなかでどうやれば1位になるかという技術だけが異様に発達して、そこで落ちこぼれた人たちが体育の先生をやっていながら、だからこそ、というべきか、落ちこぼれに対する配慮が、まるでない。補欠切り捨てですが、これはとても危ないことで、このあたり、きちんと議論しなくてはいけないはずです。一方で、そのような優劣の選別をつける規則というものがどのようにして社会に行き渡り、いかに社会を歪に支配しているかを見定めたうえで、他方同時に考えねばならないのは、横並びの先陣争いではなく、適材適所で多角的なチームを作る知恵。さらには矛盾した要請が乱立したり、無規則や規則違反が横行したりする環境で、どのように立ち回り、どのように利害を調整して、すすむべき方向を見出すかの知恵でしょう。武術の稽古は、予期せぬ事態のなかで暴力の勃発を阻止する対応能力の養成です。理不尽で厳しい条件に追い込まれた時に、かえって余裕を持って全体を見廻すことができるような、そうした知恵を養う訓練ができなければ、未知の状況には対応できません。しかし規則による勝敗で序列を決めるような教育からは、こうした本当に必要な対応力は養えない。いま導入が予定されている武道教育は、そうした基礎的な展望も見識も欠けたまま、惰性の競技志向と空疎な精神論で、最初から変な方向に進んでいる。そんな危惧が拭えません。これは今日の研究会のあとで、またじっくり議論ができれば、と思います。

○鎌田 特に最後の問題は、モノ学やワザ学の問題に非常に結び付いていて、いずれ継続議論をしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

(*稲賀繁美氏の発表の中の図版については、著作権の問題もあり、できるところから掲載していきますので、しばらくお待ちください。)

▲目次へ戻る

2009年7月9日 6月21日2009年度第2回モノ学・感覚

価値研究会 渡邊淳司「感覚価値研究の諸問題」 ▲目次へ戻る

2009年度モノ学・感覚価値研究会第2回研究会

日時:2009年6月21日(日) 13時~18時

場所:京都造形芸術大学 人間館4階 409教室

3.「感覚価値研究の諸問題」

渡邊 淳司 氏

(NTTコミュニケーション科学基礎研究所 客員研究員/日本学術振興会 研究員)

自分自身は普段、認知科学の研究をやっております。今日お話するのは、モノ学・感覚価値の、どちらかと言うと、感覚価値についてお話をしたいと思っています。タイトルは、「感覚価値研究の諸問題」です。まず、感覚価値研究とは何だろうということで、自分のなかで一つ、定義をしてみたいと思います。感覚価値研究とは、感覚から、感情、コミュニケーション、価値までを、一つの視座から説明できないだろうかという試みです。そして、今日、前にしゃべってくださったお二方のなかにも出てきた図の真ん中にある、「コト」を定位するというのが、一つのキーワードになるのではないかと思っています。

まずは、お配りした資料に沿って、お話をしたいと思います。今回の議論は、アントニオ・ダマシオという脳神経科学者の枠組みを参考にしています。私たちのこころが感じるものには二重のイメージがあります。それは環境に対する知覚と、自分自身、身体に関する情動であろうということです。もう少し簡単に、視覚を例にすると、何かを見たときに、それが外の世界としてどう見えるかということと、そのとき自分がどう感じているかということです。外の環境の情報と自己の情報というふうに、大きく二つに分けてみたいと思います。

外の環境の情報、知覚について考えると、環境に何があるという情報だけでなく、それが、環境にあるという、存在の感覚が常に生じています。視覚だと、網膜に入ってきた情報は、頭のなかで処理されているだけなので、すべては頭の中にあるはずなのですけれども、それが何であると視覚的に理解されるだけでなく、それが環境にあるぞというふうに信じることができます。このように、何かがあるという内容だけでなく、それが、世界にあるぞという存在の感覚が、知覚には重要だということが言えます。

もう一つは、内の情報、情動、もしくは感情と呼ばれているものなのですけれども、それについても、同じように考えてみましょうというのがダマシオの考え方です。情動や感情も、環境に対して、身体が何らかの反応をするところから始まります。自分の身体のどこかが反応して、どきどきして、怖いというイメージが生じる。そして、先ほどの知覚情報が外にあるぞと信じるのと同じように、それが自分自身の身体の情報であるぞ、ということを信じることが必要であると思います。

大まかに整理してみますと、知覚という外の世界のことを考えるときには、脳のある領域に情報が送られてきて、外の世界のイメージができます。さらに、それは環境の情報だぞと信じることが必要となります。もう一方で、自分自身に関する情動・感情に関しては、どちらかと言うと、調節系、血流の流れであったりとか、そういう身体の科学的な反応基づいて、悲しい、うれしいというイメージができて、それが自分自身のことであるぞということを信じることで、自分自身の身体を確認できると言えると思います。これはとても大ざっぱな議論なのですけれども。

つまり、環境に何かがあるぞと定義することと、何か感情が自分自身の身体のことであるぞということを信じること。その二つがあって、自分がそこにいますよという存在の感覚につながると言えるのではないかというのが、最初の枠組みです。

ここで、少し、こういう枠組みに基づいた体験実験があります。Saccade-based Displayと言って、目が動いているときに一瞬だけ見えるというディスプレイです。目をこのへんからこのへんに動かしてもらうと何か見えますか。頭を振ってもいいですけれども。

物理的に存在するものは1列の光源。しかし、見ている側の目の動き、世界を見ようとする行為によって、目のなかだけに2次元の絵が描かれます。物理的に1次元しかない光源に対して、自分がどうかかわるかということによって、見え方が変わります。おそらくみなさんは見えた、見えたとおっしゃっていますけれども、自分の目の動きだったりとか、その動かし方によって全然違うものが見えています。全然見えない方もいらっしゃいます。というのは、普通目が動いているときというのは、何も見えないはずなのです。ビデオで撮っていて手ぶれさせるようなことを考えるとわかりやすいのですけれども、画像がぐらぐら揺れます。それと同じことを毎日の生活で人間の目がすることになっているわけですが、普段あまりそれは気付かない。ただし、こういう特徴的な絵だったり、そういうものが一瞬、普段見えないようなものがあらわれると、これが意識に残ってくる。そういうことです。そして、結局、物理的にあるものと自分自身の動き、そして、そのあいだ一瞬だけですけれども、2次元の絵が頭のなかに広がる。その絵をどこかに定位しなければいけないということがあります。このことも、例えば、先ほどの枠組みを考える上で少し関係するかなと思って、例を出してみました。

次に、今度は思考実験として、先ほどの神林先生がおっしゃった話に近いというか、そのものですけれども、普段、誰かと対話をするときに電話があって、「もしもし」と話をしますけれども、電話がだんだんブレイン・マシン・インタフェース化すると、脳の活動だけで、何をしゃべるとか、そういうことがわかってくるようになります。口を動かす必要もないし、何かものを持ってしゃべる必要もない。脳のなかで、何か思えばそれが相手に伝わるということができるようになったとして、いったいそれはどうなってしまうのであろうということを想像してみます。

いまは少なくとも、何かを握っていて、ここから聞こえてくる相手の会話の原因を、そのものに定位することができるので、少なくとも誰かとしゃべっていると思えるかもしれないのですね。けれども、だんだんその触覚がなくなっていくと、例えば、電脳コイルというアニメでは、耳に指を入れれば、電話をかけられるのです。この場合、ジェスチャーから、電話をかけたという意識がまだ残っています。では、思っただけで通話でき、身体的な負担もなくなってしまったら、いったいどうやったら、誰かがいるという感じが残るかということ考えていく必要があると思います。そのデザインをするときには、わざと身体的にハードなものとか、そういうものを考えながらやっていかないといけないし、ものがあるということは、もやもやとできた会話が、ここから聞こえてくるのだということを信じることで、それは嘘ではないと感じる、ほんとうに現実の世界に何かがあるという、一つの信じる証拠みたいなものになっているのではないかなと、思ったりします。

ここまでは、知覚の話をしました。頭のなかにできた、もやもやとした像を、世界にくっつけないといけないということでしたが、携帯電話の話は、もやもやとできた会話をものなり、もしくは身体感覚に定位させなければいけないということがありました。それは区別して考えるべきものではなくて、外の世界をきちんと定位できるから、自分自身も定位できるという関係性が本当はあるはずです。

知覚は世界を頭のなかにモデル化したものですが、言葉というのは、身体を媒介として環境を表象するものであるとも考えられるし、その知覚や情報のもやもやとしていたものを記録する道具です。先ほどの、お二方の先生の発表にあった、名というものと関係するのかもしれません。自分の身体を使った世界の表象が言葉であるならば、それの最たるものはおそらく、オノマトペであろういうことが言えるのではないでしょうか。オノマトペというのは、かさかさ、がさがさ、にらにら、どきどき、わくわくとか、そういう擬音語、擬態語の一種です。自分が最近研究しているのは、触覚のデザイン原理にオノマトペが使えないかというものです。世の中には触感があふれているわけですけれども、これとこれを組み合わせたら気持ちいいけれども、これとこれは気持ち悪いよという、一般的な原理は、ないだろうかということを考えてみました。何でオノマトペというもの考えるかと言うと、言葉には機能的な意味以外に質感的要素というものもあります。例えば、さらさらと言えば、みなさんは一応、「さらさら」というのは、こんなものかなというのが万国共通して持っているし、「ざらざら」と言ったらこんな感じかなというのはあると思います。

触覚について考えるときに環境にあるすべてのものを考えてしまうと無限にあるので、オノマトペで関係を考えてみたらどうかなということをやってみました。

・・・

言葉とは身体の振動と環境の表象に関係性であると言いましたが、もう一つ言葉というのは、記憶する道具であるということがあると思います。それに関して一つ試みがあります。Money's Biographyという作品の展示をしました。なぜお金というものがいきなり出てくるかと言うと、お金には流通しなければいけないという基本的制約があって、1個1個価値が違ってはいけないというわけですね。きれいなお札でも汚いお札でも、それは同じ千円でなければいけないし、流通するためには、それに対して個性があってはいけないわけです。例えば、普通のものというのは、レアであるとか、誰が使ったからという理由で、価値が上がったり下がったりします。切手は、レアな切手は高くなるし、きれいなモノというのは値段が高くなります。しかし、先ほど言ったように、お金にはそれがありません。なので、ちょっとお金に、そういう価値を付けてみようということをしました。

何をしたかと言うと、ATMを使っている人に、超音波スピーカーで何らかのお話を聞かせてあげます。そのときに、聞かせる話というのは、実はお札からの言葉で「久しぶり、5年前に僕を使ったのを覚えている?僕は覚えているけれど、どう」みたいなことをお金くんが言ってきたりとか、「そのお札は本当は、福祉のためのお金だから寄付しろよ。自分で使うのではなくて」とか、そういう話が聞こえてくるわけですね。

そうすると、このお札に何らかの物語というか、意味がついてしまって、非常に使うほうとしては、ちょっと気になってしまうわけです。何か迷って、もう一回ちょっと使うには忍びない。ほんとうは流通を考えるならば、それは意味があってはけないということです。逆に意味がないからこそ流通するというものだと思います。それに逆に物語をつけてあげるということをしたときに、それは一種の自分だけではなくて、誰かがやってきた知覚情報過程の記録というものが、その物質に対して付与されるわけです。それによって、ある種、それが特別なモノになるということがあると思います。結局、それというのは、自分なり、他人なりの知覚とか情報の過程を付与する話なのかなと思っていて、それはある種の「モノ」としての価値が生まれる瞬間かもしれないと思っています。

今回、ばらばらな話を無理やりつなげたように聞こえるかもしれないのですけれども、テーマとしては、知覚的な、自分の脳のなかに出てきたものを環境に定位すること、感情的なものを身体に定位するということが、自分自身の存在を感じるために、まず重要ではないかということがあって、さらにそこから、言葉が、環境を記述して残す。言葉というのは、結局自分の身体の反応と外の世界の表象が一体になったものなので、それをどう記録しますかという話になるのです。そのときに、ただ一瞬出てくる言葉、さらさら、ざらざら、どきどき、わくわく、とかいう言葉から、もう少し意味が付与されてきて、その記録として物語をどこかに埋め込まなければならない。先ほど、帰られてしまったのですけれども、カルテというのにすごく興味を持っていて、そこには自分の物語が残っているわけです。それに対して、どう自分は接するかというのか、それが私にとってどんな意味があるのかということを、もう少し、現場の方から聞きたいなと思っています。

▲目次へ戻る

2009年7月1日 5月24日2009年度第1回モノ学・感覚

価値研究会 橋爪博幸「南方熊楠における物と事と心」 ▲目次へ戻る

2009年度第1回モノ学・感覚価値研究会、ワザ学研究会

○鎌田東二 それでは、ただいまより、2009年度の第1回目のモノ学・感覚価値

研究会を行います。本年度は2010年1月16日から1月31日まで、京都大学総

合博物館において、モノ学・感覚価値研究会の展示を行い、3回連続の国際シンポジ

ウムを開催します。

まず、1月16日(土)に芸術部会の国際シンポジウムで、ここれは「もの派とモ

ノ学」を問題にします。続いて、1月23日(土)に宗教研究部会の国際シンポジウ

ムを開催します。テーマは、「琴とシャーマニズム、物と琴=言=事と魂」です。最

後に、1月30日(土)に科学部会のシンポジウムで、テーマは「感覚価値と知覚」

になります。

いずせにせよ、本年度はモノ学科研の最終年度にあたります。4年目なので、総括

の本を出す予定です。秋10月に創元社より『モノ学の冒険』(仮題)を出版する準

備を進めていて、雑誌「モノ学・感覚価値研究」の編集を手伝ってくれている編集者

の原章さんが担当してくれます。いままで書かれた3号分の論の中から原さんの提案

を受けて私や出版社が考えたことを加味して、構成していきますので、ご期待くださ

い。

それでは、本日の最初の研究発表者は橋爪博幸先生です。橋爪先生は、いま桐生大

学の専任講師をされていますが、東北大学理学部生物学科を卒業され、その関係で南

方熊楠に生物学の方面から関心を持たれ、京都大学大学院に入って、ゲーテ学、ドイ

ツ文学、宗教学、神話学を教えておられる高橋義人先生もとで勉強して博士論文を書

かれました。

その博士論文が『南方熊楠と「事の学」』(鳥影社、2005年)です。内容的に

は、まさに前回の4月に行われたアート分科会で問題になった南方熊楠論の領域を博

士論文にされています。私はさる4月末に行われた高橋義人先生の退官記念会で初め

て橋爪さんにお会いして、彼の研究のことを知ったのですが、ぜひこの研究テーマで

話してほしいということで今日の運びになりました。

1時間ほど橋爪さんに発表してもらったあと、1時間ほどディスカッションをしま

す。橋爪さん、よろしくお願いします。

発表1「南方熊楠における物と事と心」橋爪博幸(桐生大学専任講師)

ただいまご紹介にあずかりました橋爪と申します。よろしくお願いいたします。

先月4月25日に、大学院でお世話になりました高橋義人先生の退官記念パーティーが京都でありまして、そのとき初めて鎌田先生にお会いしました。鎌田先生は南方熊楠のことをたくさん書かれておりますので、前々からお名前は存じ上げておりましたけれども、初めてお目にかかり、ごあいさつをさせていただき、その縁でこのような貴重な研究会にお招きいただくことになりました。たいへんありがたく思っております。

早速ですが、「南方熊楠における物と事と心」と題してお話させていただきます。

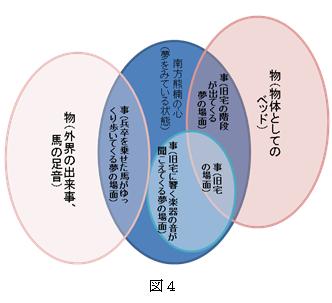

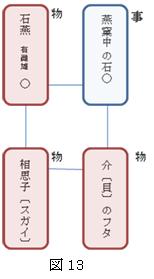

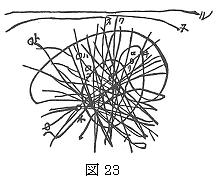

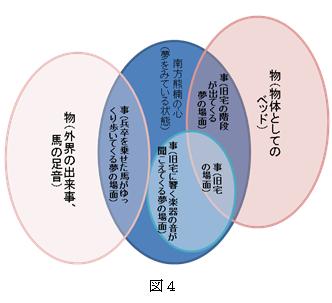

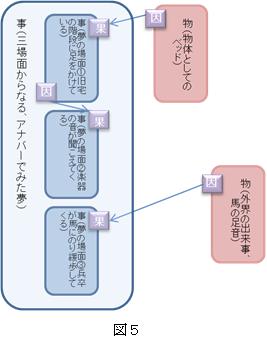

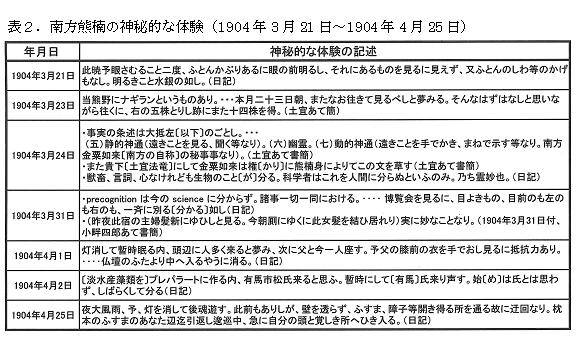

〔アナーバーで見た夢(1893年、ロンドン)〕まず、南方熊楠の「事の学」についてですが、これは、1893年に南方がロンドンにいるとき、土宜法龍にあてて書かれた書簡のなかに初めて出てくるものであります。「小生の事の学というは、心界と物界とが相接して、心界が物界と雑(まじわ)りて初めて生ずるはたらきなり。」「小生の事の学というは、心界と物界が相接して、日常あらわるる事という事」「心界が物界とまじわりて生ずる事という事」、このように南方は書いているわけであります。同時に、この心と物が交わり、事が生じるという図を描いたわけであります〔図1〕。

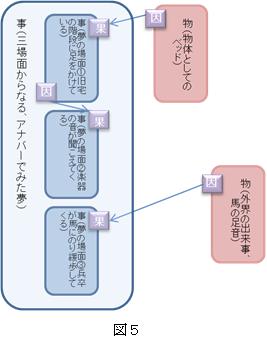

この「事の学」を紹介するにあたって、南方は次のようにも書いております。「小生の事の学というは、心界と物界が相接して、日常あらわるる事という事も、右の夢のごとく」と、唐突ながら夢が出てくるわけです。このとき南方は三つほど、実際に彼が見た夢を紹介しているのですが、ここではアナーバーで見た夢を説明いたします。

南方は明治21年、アメリカのミシガン州アナーバーに滞在しており、ベッドの上に横になり寝ておりました。脚をベッドの端にかけて寝ていたようです〔図2〕。そのとき「夢に、小生和歌山に以前すみし家」、和歌山県で両親や兄弟と一緒に住んでいた家にて、いつも読書をしていた2階にいたる階段の上に、おそらくこれは上半身が2階のフロアに、下半身が階段にとどまっているという状況だと思いますが、そのような場面が思い浮かびます〔図3〕。さらに、隣の部屋から音楽の音が聞こえてきます。そうしているところに、「錦旗をかかげ、兵卒多く馬にのり緩歩し来たると見る」、このような夢を見たわけであります。

この夢は、三つの場面で構成されております。第1の場面はいつも読書をしていた2階に通じる階段の上に上半身を投げかけている場面。第2は、隣の部屋から音楽の音が聞こえてくる場面。第3として、そこへ錦旗をもった兵卒が馬に乗って歩いてくる場面であります。

さらに南方はここで、夢の各場面を導いた原因について考察しております。第1の夢の場面については、南方がベッドに脚をかけている状態が、階段に危なくよりかかっているときの脚の感覚に似ていること、少し肌寒い気候が、和歌山のそれと似ていたことなども挙げていますが、そのようないくつかの要因によって、かつて住んでいた家の場面が思い浮かんだのであろうと推測しております。

第2の場面については、南方には当時、妹がいまして、いつも読書をする部屋の隣で三味線または琴を習っており、その音が夢に入ってきたのであろうと。ここではかつて住んでいた家の場面が浮かび、それがさらに次の場面を導いているわけであります。

第3の場面の原因として、南方は次のように書いております。夢が覚めるや否や、表に走り出て、馬がゆっくり歩いていくところを確認します。外を歩く馬の足音が耳に入ってきて、それまでの旧宅の場面は消え、馬が歩いてくる場面に変わったと解釈しているわけであります。

こうした夢の話題を掲げたあとで、南方は「事の学」を紹介していくことになります。「事の学」と夢の話とが関係しているわけであります。

〔夢の場面と「事の学」〕ここで、ひとつの試みとして、アナーバーで見た夢の場面を、物事心の図でもって表現してみたいと思います。心には、南方の心を、夢を見ている状態ということで描きます。物については、物体としてのベッドと書きましたが、ほかにも足の感覚であるとか、寒さというものが原因となって、旧宅の階段に足をかけている場面が浮かんでくるわけであります。

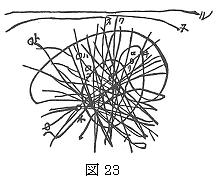

さらに、その旧宅の場面が原因となり、今度は音楽が聞こえてくる場面が浮かんできます。そこへ、寝室の外からじっさいに馬の足音が聞こえてくるということで、馬が歩いてくる第3の場面が導かれます。結局、アナーバーで見た夢は、物事心が重複した、一つの連関図として示すことができます〔図4〕。

先ほど触れましたように、南方は夢のなかに因果があると記しています。この因果関係について、別なる図として示してみたいと思います。アナーバーで見た夢の場面にはそれぞれ原因がありました。ベッド(物体、物)に足をかけて寝ている状況が原因となって、夢の第1場面が生じる。そして夢の第1場面が原因となって、夢の第2場面が生じる。さらに外界で生じた馬の足音が原因となって、第3の場面が生じるという具合にです。因果関係に注目してみますと、アナーバーで見た夢は、因果(原因と結果の筋道)の交錯する、ひとつの図としても示されるわけであります〔図5〕。

しかし、南方はここで素朴な疑問を投げかけております。「科学のみで今日まで知れたところでは、輪廻(りんね)」、これは因果関係のことでありますが、「輪廻ということはたしかにあるごときも、科学のさわること能わざる心界に輪廻行わるるや否やという問いには、実に答えに苦しむ」、「心界に生ずる現象はあるいは常に報〔結果〕あらぬものにやともおもわる。」と記しています。心のなかにおいては、たしかに自分には、因果というものが確認できないということを自問自答しているわけです。例えば、良いことを思ったとしても、それが行動に出るわけでもなく、そこで終わってしまう。また、悪念を持っても、それによって悪事をするかといえばそうでもなく、その場で終わってしまうものであります。

〔「事の学」の別なる解釈―花を見て美しいと思うこと〕ここまで、「事の学」と夢と関わりを見てきましたが、他方で南方は、次のような言葉を残しております。「心界中の諸現象、たとえば花を見て美しいと思い・・・」と。これはつまり、南方の心が花と接して、心に美しいと思うことが生じるというものです。物事心で説明しますと、南方熊楠の心が、物(花)に接して、事(美しいと思うこと)が生じるという図式です。〔図6〕。

ところで今西錦司先生の『生物の世界』に、「認識するということは単に認めるという以上に、すでにそのものを何らかの意味において自己のものとし、また自己の延長として感じることである」と示されておりますが、ここで南方が花を見て「美しいと思うこと」という事が生じることと、今西先生の認識することとは、同じ意味を有していると考えられます。

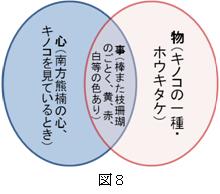

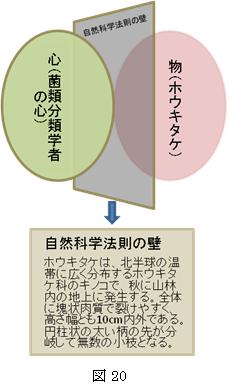

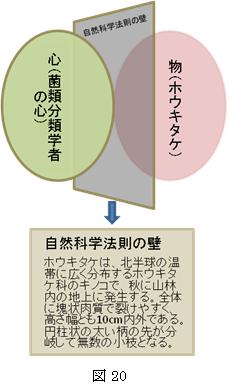

南方は幼い頃から、生きものにたいへん興味があり、特に粘菌であるとか菌類には、青年時代からかなり興味を持っておりました。ここに紹介いたしますのは、アメリカに滞在中の1892年に、日本にいる羽山〔蕃次郎〕という友人にあてた手紙でありますが、「(ロ)〔図7:省略〕はClavariaと申し、ホウキタケ等とも申し、棒また枝珊瑚のごとく、黄、赤、白等の色あり。」と、このように記しています。

これを物事心の図で描きますと、キノコを見ている南方の心と、ホウキタケという菌類(物)のあいだに、「棒また枝珊瑚のごとく、黄、赤、白等の色あり」という比喩、色彩感覚(事)が生じる、このように解釈できます。〔図8〕

同様に、「(ホ)〔図9:省略〕は日本で茅蕈(コウタケ)など申す類、裏に刺あり、鬼のあごのごとし。」南方は特に菌類や粘菌類の比喩がたいへんユニークでありますが、この場合はキノコを見ている南方の心と茅蕈のあいだに、「鬼のあごのごとし」という比喩が生じていると理解できます。

〔心物事の定義〕ここで、物事心について定義しておきたいと思います。南方はきちんと定義をしておりませんが、彼の考えたことをはっきりとさせるために仮の意味を、この点についてはいろいろと議論が分かれるところでありますが、現時点での定義ということで紹介させていただきます。

心とは、南方熊楠自身や、広く人間の精神世界を指します。ものごとを認識し、思考し、想像します。感情を持っております。意思もあります。いろいろな作用を秘めております。無意識など、未解明な領域もあります。そういうわれわれの精神世界を指すといえます。

物については、現実の世界で形をなして存在するもの、現象として生じる出来事など、外界のものごとを指すと言えましょう。自然科学の分野は、この物を研究対象としているわけです。

事につきましては、外界のものごとに接したとき、心のなかに生じるさまざまな想念を指すと言えます。それらは、脳裏に思い浮かぶだけで終わってしまう場合もあります。それにとどまらず、表情や行動として、また言葉や絵画といったかたちで表現されます。南方は、夢であるとか美の観念、想像や思考といったものを、その具体例として掲げております。

ところで南方は、土宜法龍あて書簡で、「事の一切の知識を得たし」と記しています。先ほどは、南方が心の世界の因果はどうもよくわからないと記していましたが、心と物とか交わるところに生じる事ということも、心のなかに浮かんでくることですので、一切の知識を網羅するというのは至難の業であります。至難の業というよりも、不可能であります。また、自然科学の分野において、物同士のあいだには因果関係というものがはっきり確認されますが、心の領域、または心の領域がかかわる事の領域で因果関係を把握することも、また困難(不可能)であります。

〔まぼろしの著作「燕石考」(1903年、那智山)〕さて、南方の物事心についての考察は、一度ここでストップいたします。再開されますのはそれから10年後、南方はロンドンをあとにして1900年に帰国しますが、那智山で一人、研究生活を続けているさなかのことでありました。

南方は1892年からロンドンに滞在し、周知のように『Nature』や『Notes and Queries』への投稿、または『ロンドン抜書』等を書き進めることになります。その後1900年に日本へ帰国後、那智山で執筆活動のかたわら、とりわけ那智山の森に分け入りまして、菌類や粘菌類、昆虫や植物など、ありとあらゆる生物の採集に精力を傾けるわけです。

そんななかで物事心の話が再開されることになります。その再開のきっかけとなりましたのが、『燕石考』の執筆でありました。南方みずから「一生一代の大篇」と記す英文論文であります。原題は「The origin of the swallow-stone myth」、古今東西の文献から博引旁証して、ツバメの巣にあるとされる石の起源を探っております。

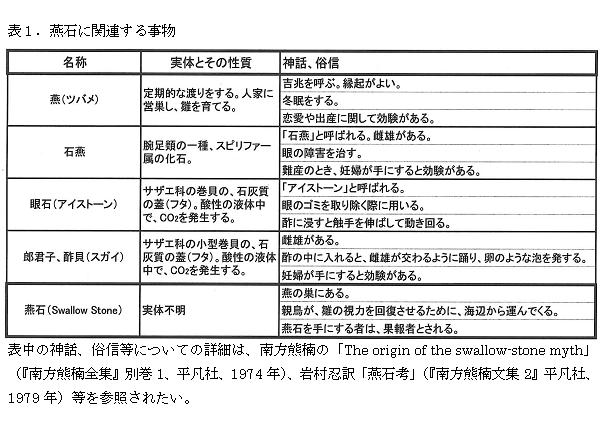

南方はこの『燕石考』を、『Nature』や『Notes and Queries』に投稿し、それが掲載されることを夢にまで見ましたけれども、それは実現しませんでした。そのため、幻の著作と言われております。平凡社から出版されている『南方熊楠全集』のなかに収録されております英文の原文や、また岩村忍先生が日本語に訳してくださったものがありますので、私たちはそれらをもとに『燕石考』に触れることができます。なお、ここで神話といいますのは、比喩的に、根拠もないのに絶対的なものと信じられていることがらを指します。

さて、この『燕石考』が書かれるときに、南方は次のような図を日記に描き残しています〔図10〕。燕巣中の石、それからその下に線を引きまして介〔貝〕のフタ、その横に相思子と書いてありまして、これはスガイ(酢貝)のことですが、小さな海産貝類のフタを意味します。その上に石燕と書いております。この図とともに、彼は「この〔図〕式にて、燕巣中の石と相思子〔スガイ〕の間に真性の関係あるを知る。」と書いています。

日記によりますと、このように図記してから、連日のように『燕石考』の執筆に取りかかり、3月24日に結論ができております。

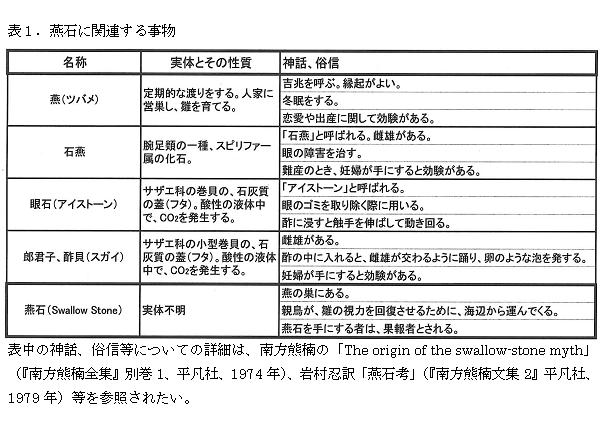

『燕石考』に関連する事物を、お配りした資料にも載せましたので、ご覧になりながらスライドのほうもご覧いただきたいのですが、『燕石考』に関連する事物として、ツバメ、石燕、眼石、スガイ(郎君子)が挙げられています。燕石は実体が不明であります。石燕は海産の生きもので、腕足類の一種スピリファー属の化石のことであります。眼石とは、サザエなどの科の貝類のフタのことであります。最後にスガイ(郎君子)ですが、これは小型の巻貝のフタであります。南方によれば、ツバメの巣にある石という神話のもとになったものは、このスガイであろうと推論しているわけです。

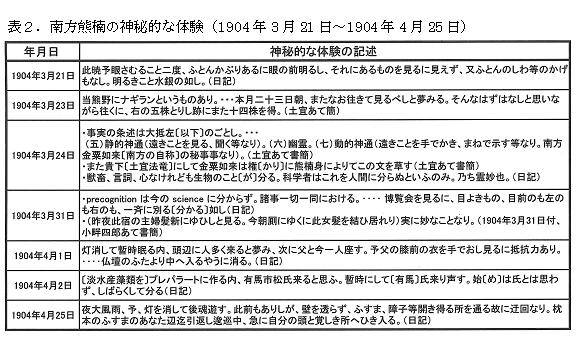

〔「燕石考」と「事の学」〕このように燕石の神話にはいくつかの事物がかかわっておりますが、私たちはここで、これらの事物の関連を探っていきたいと思います。資料の表1をご覧ください。

まず石燕と燕石についてですが、こちらはともに燕の一文字を含んでおります。また、石燕(スピリファー属の化石)には、雄雌があるという神話が伴っております。また、目の障害を治したり、難産のとき妊婦が手にすると効果があったりという神話もあります。スピリファー属の化石である石燕と、燕石とは燕の文字で共通し、神聖であり吉兆であるという神話で共通しております。

続きまして、眼石ですがその実体は、サザエなどについている直径3センチほどのフタであります。この眼石と燕石とは、ともに海産で、目に関連があるという共通点があります。

補足いたしますが、南方は『燕石考』を書き始めるにあたり、ロングフェローの詩の一節を引用しております。燕石に関する次のような詩であります。「幾たびとなく彼らは納屋のなかで、垂木の上の雛のひしめく巣へよじ登った。それこそ熱心にあの不思議な石を求めて。羽根の生えたばかりの雛の視力を回復させるために、親燕はその石を海岸から運んでくる。ツバメの巣でその石を見つけた者は果報者とされた。」このようなロングフェローの詩を、南方は最初に紹介しております。

先ほどの説明の続きですが、眼石について、これは欧州の伝承でありますが、サザエなどのフタの平らな面を、目にごみが入ったときに目蓋の下に差し込んで、涙と一緒にごみが流れ去るまで待つということが書かれております。このような使い方にちなんで眼石(アイ・ストーン)と呼ばれます。

眼石と燕石との関係を見ていきますと、海産であり、また目に関連がある点で共通します。

さて、石燕、燕石、眼石は、いずれも石が関係するということで、石の文字を三つの円が交わるところに書き込んでみることにいたします。

続きまして、石燕とスガイの関係について見てみますと、こちらはともに妊婦に効験があり、雌雄があるということで共通しております。

また、スガイと眼石については、ともに海産の巻貝のフタであります。眼石とスガイのあいだに、海産の巻貝という共通の事項を書き込んでみることにいたします。