2007年9月26日 2007年度第2回研究会 岡田美智男氏発表についての質疑応答(2007年7月15日実施)

原田憲一:色々と面白い試みなので、質問があるかと思いますが、どなたからも遠慮なくお願いします。どうぞ、井上さん。

井上ウィマラ:面白くて、言葉を選びながら、いくつかお聞きしたいことがあります。一番最近のそれで言うと、ソシオグラムってありますよね。グループダイナミックスの中で、誰にどういうような会話が集まってきたかを図で示しているソシオグラムを、リアルタイムで聞いてやってくれているものだから、ソシオグラムをやっている人たちと一緒に研究されたことはありますか? あるいはそういう脈略から研究されてゆくと面白いと思います。

岡田美智男:このTable Talk Plusというシステムは、グループダイナミクスの領域で議論できればいいのですが、最初の発端はインタラクティブ・アートをやりたいって言う学生がつくったものなんです(笑)。

井上:グループダイナミックスのなかでも、それはそういうチャートを作って、学級のなかでの子供の関係の見取り図とかもやっていますから。

岡田:これと似たようなもののひとつに、こういうものもあります。(Table Talk Plusの2つ目の映像紹介)。これは要するにビーチボールバレーメタファ(BBM)と呼んでいるんですけれども、誰かが言葉を発するとそれに対して誰かが返事を返してくれる、そのやり取りをバレーボールになぞらえるもので、ボールを空高く打ち上げ、地面に落とさないようにいろんな人の共同性を引き出すというものなんですけれど、会話をしているんだけれども、会話もバレーボールのようなゲームになってしまうんですね。福祉分野への応用として考えると、デイ・サービスセンター(通所介護施設)というところに出入りすることが結構多くて、ここにいろんな地域から人が集まってくると、あまり会話が弾まないのですね。ご飯たべていて。そういったところで会話を引き出すのに、コミュニケーション支援にならないかって、そんな方面ではわかりやすい社会貢献イメージを作りやすいのです。

井上:人間関係が起こっているときに、見えないところでそういうものが、ゲシュタルトとして起こっているということがあります。僕も学生をトレーニングするときに呼吸のキャッチボールというのをやる。二人でやる状態もあれば、グループで楽しみながらやり取りする場合もあるし、そこらへんをこう…。体のなかのノンバーバルなものを色々と意識化してくれる、視覚化してくれると感じられて面白い。それから母子関係のなかのやりとりの話なんですけれど、オーストラリアのマーロックという音楽療法士なんですけれども、コミュニカティブ・ミュージカリティといって、お母さんと赤ちゃんの発話をコンピューター解析していくと、そこにお母さんと赤ちゃんがチューニングできるような会話の場合には、パルスとトーンとナラティブという三つの要素が、コンピューターで数学的に解析できるような状態まできています。確かに意味のある言葉じゃないけれども、そのバックグラウンドとして、やりとりが成立しているというのが、だいたい科学的に照明されてきているから、そういう研究ともつながってゆくと面白いと思います。それからあと、社会的、ここですね…ここの音声がでているようなコンピューターで解析して、実際の人間の中で、ちゃんと1回の発話時間が0.7何秒くらいで一定して、それが詩を朗読する時の一語の発話時間と大体一致するというところまで、だいたい研究がすすんでいるようです。そういうことと絡めていけばもっと面白いかなと思います。それで、なにより面白かったのは「Muu」<a href="http://www.icd.tutkie.tut.ac.jp/MuuProjects/MuuProject.html">というのは、僕は禅の「無」、仏教の「無」につながると思っていて、空性というか不完全性とか、仏教で言う「空」とか「無我」とか、あるいは縁起の思想を非常にこのロボット工学のなかに入れてくださっているような気がしていて、バレラが何年か前に『インボディド・マインド』という本を書いて、認知心理学のなかで言っているのですけれど、仏教の縁起の思想と現代の先端科学との比較、そういうものがバックグラウンドにあって、研究をされているのかなと印象を受けたんですけれど、そこらへんに繋がりはあるんですか?

岡田:僕はこういうところの身体や認知のメカニズムということを考えた時に、入力も出力もないようなオートポイエーシスのような原理はどうなんだろうと、一生懸命考えていた時期があって、なかなか良い答えが出てこないんです。

井上:日本の仏教というのは「無我」というものを、我が無いと考えてしまうんだけれども、もともと仏陀が言ったことは、まず不確実性のなかで、パターンとして幻として見えてくるものが「我」に過ぎないという、こういうことを言っているんですね。そこらへんが仏教が一番日本で誤解されているところだなと思うんですけれど、もともとはこういうことを空とか縁起ということで仏教は、仏陀は言っているんですよ。非常にここは感銘を受けました。

渡邊淳司:声のところに意味が生成するというのがありましたよね。あれで会話のようなことはされているんですか?普通に人と人との場合で。

岡田:(非分節音による反響模倣の映像を流す) 要は会話の中で、基本的に会話が成立するためには、こいつが自分のことを見ていてくれないといけない。私の志向性を感知させないといけないということで、まず目線が合って、それで自分が声をかけたことに対して、ちゃんと答えてくれている、こちらに意思を向けていてくれているというのを、まずは表示していくだけなんですね。もう一つは、こちらの語りかけに対して、何か答えてくるような手掛かりを与えてくれる、それはグラウディングということが成立しているんですね。あとは彼らがどういうことを言わんとしているかは、こちらが補っているに過ぎないということなんですけれども。

井上:グラウディングを提供している部分の一つの解析の要件として、リズムとかトーンとかパルスみたいなものをどのように設定しているんですか?

岡田:それで、これはいくつか遅延模倣などの実験を色々やっています。まずは「志向的な構え」という議論を僕はしていて、ダニエル・デネットという認知哲学者のいった志向姿勢という考え方がありまして、インテンショナル・スタンスということですね。僕らがこういう動きを見た時に、こういうふうなコンッと落ちる動きを見た時に、「あぁ、これは何か物理的な性質で落ちてきたものなんだな」というように解釈しますよね。もう一つ、朝六時くらいに目覚まし時計がジリジリーっと鳴ったのを見た時に、「これは昨日、僕が六時に鳴るようにセットしたからなんだなぁ」というように見ますよね。それを設計的な構えというわけです。もう一つ、これがコンッと落ちた物の動きを物理的な構えで見ていますね。それともう一つ、土の上を歩いている蟻の動きなんかを僕らが見ていると、「彼らは何らかの意志をもって合目的的に動いているんじゃないか」ということで、そういうある種、インテンショナル・スタンスという志向的な構えを持つ。だから、僕らはそういう志向的な構えを持って、その動きを解釈しようとしているんですね。それでロボットというのは結構クリティカルで、設計的な構えか志向的な構えかのちょうど境界なんですね。それで、ASIMOの動きに対して子供たちは志向的な構えとして見るけれども、ホンダの技術者なんかだと決して志向的な構えとしては見ないのかもしれない。ロボットに対しては設計的な構えで見る。ここで彼らがどういうふうに反応を返してくれるかということに対して、僕らはある種、志向的な構えで見てしまうというところがあって、それを色々パラメータを変えてあげると、それが変わってくるんですね。

井上:色々なパラメーターを変えるというのは?

岡田:所謂、オウム返しです。「こんにちは」と言うと「こんにちは」と返ってくると、それが僕らは機械的に感じてしまうんですね。

井上:それを構成するために、どんな条件を与えているんですか?

岡田:オウム返し的にすると、彼らは機械的になっているんで、僕らは設計的な構えとして見てしまうんだけれども、例えば二割くらい乱数を加え、ずらしてあげる、揺らぎを加えてあげる。すると、ちょうど二割くらいのところでピークになる。それで、これを測定するのは難しいんですけれども、だいたい元の八割くらいでやったあとの二割くらいが、乱数でやるとちょうどインテンション・スタンスのところでピークになるということが分かっていて、それで、これはそういう工夫をしているだけなんですね。それで遅延を加えた時にどうなるかとか、ちょっと待たせる状況を作った時にどうなるかと、色々パラメータを変えて実験をしてみたことがあるんですけれど。まぁ、僕の同僚だった研究者が中心に行ったものなんですけれど。

渡邊:「うなずきくん」とかはどう思われますか?

岡田:「うなずきくん」もグラウンディングのひとつの応用だと思います。Talking Eyeの仕事なんかは、「うなずきくん」よりもより古くから行われているものです。

渡邊:「うなずきくん」といって、話しかけると「ウン、ウン」とひたすら頷いてくれるオモチャが置かれているんですけれど。

井上:今、癒しのオモチャが売られていますよね。もっと癒しの言葉をかけてくれる。犬か猫か何か可愛い形で、手触りも肌触りもいいっていう。

―台風の影響で遅れていた東京組み到着―

藤井秀雪:僕も随分長い時間、ロボット「Muu」と会話した経験を持っています。そこで感じたことは、こちらが求めたことに対して、100%期待通りに答えてくれるのではなく、こちらのイマジネーションを引き出してくれるのです。「きっとこうじゃないか」といった想像力を引き出してくれます。その意味においては必要最小限度の機能が満たされていれば、あとは人間の想像力が補完してくれると考えます。そのためにはそのもののデザインが、猫とか犬とか人間とか、既成の概念を持たない方がよい。何か想像力を投影できる抽象化されたデザインの方が、モノとしては豊かな感情を抱かせ、コミュニケーションを誘発させてくれます。それは実際に体験してみて分かったことです。現実の犬だったら、このようなことはしないだろうとか、猫だったらこうじゃないだろうと思ってしまいがちですが、あのような抽象的な形態をしていますと、自分のイメージが自由に投影できるのです。だから、人間の持っている能力である想像力や創造力を引き出してくれると考えます。そうした関係を通じて、関わり方、コミュニケーションの深さが導き出されることを、実際に私自身、体験で感じたのです。考えてみれば、人間同士でも、それに近いところがあります。友だちと雑談していても、確実に相手から期待通りの言葉が返ってくるとは限らない。相手は、全然違うことを考えていたりしていても、どこか通じ合っている。そこがコミュニケーションの面白さであり、不可思議さであり、奥深さでないかと私は考えます。

井上:ただ、その期待通りじゃないところが良く働く場合と、全然働かない場合とがあって、自閉症の人とロボットがうまく遊べちゃった場合があった時のことを思ったんですけれども、自閉症でちょっといい仕事をしている山中さんとか、自閉症の人とうまく対応できるセラピストは、結構、ある意味でロボット的に子供の世界に対応するところまで意識を落としながら、もう一つ自分の意識をもって対応できることが自然にできちゃう名人がいるんですけれど、だから、自閉症の人の対応がうまいセラピストの様子を分析して、それをロボットと比較するという研究をすると凄くいいと思ったんですけれど。自分が自閉症の人と対応しながらそういう感じがしているんです。

岡田:このリアルパーソンでやっている時の社会的な調整というのは難しすぎて、避けてしまうんですけれども、ロボットっていうのは、意外と中途半端な社会性を持っているものだから、調整しやすいのですね。それで、結構安定した関係を維持できるということがあります。セラピストの状態を測定してこの辺まで落とし込むこと自体は、私は特に行っていません……。

井上:だからある程度、乳幼児期の固着してしまった反応レベルに落として、対応できるということになると思うんだけれども。非常に素晴らしい。

土居 浩:僕は、一番目の西山さんがお話された内容に近い方面で研究していますので、それに繋げてコメントさせてもらいます。まさに何だかよく分からないものごと(たとえば「Muu」であったりカミであったり)に遭遇した際の、人間側がリアクションをどうとるか?との問題関心で、両者が通底していると感じました。つまり、通常の対人的関係であればある程度パタン化されますから応対可能ですが、いきなりカミ様だか何だかよく分からないモノが出てきて、しかも無視できずにそれなりにリアクションしなければいけない事態に陥る。もちろん「失敗する」リアクションもあるわけですよね。それで、「Muu」でもカミ様でもそのような相手側の意志が本当に存在するかどうかはともかく、人間側として「この場合はこうなる」「そうすると、そうなる」「ならばこのように応じなければならない」とリアクションのパタン化を試みて、最終的にはシステム化してしまう。現在、観察しうる宗教体系の世界像とか儀礼とかが、その始原でまさに構築されつつある現場の観察報告を聴かせて頂いた思いです。特にプレゼンスライドの「引き算としてのデザイン」で、どんどん抽象化していくと、それこそ形すらなく何かよく分からないようなモノになる、なんていうのは、まさに先の西山さんの研究されてきた怪異の問題に繋がります。祟りやら怨霊やらそれこそ史料的には明瞭に輪郭が描けるのでしょうが、その始原は何だかよく分からない存在が人間側にリアクションを要請してくる、と人間側は思っちゃった事態だったのではないか。もちろん、それは私が「そう思っちゃった」だけなのかもしれないですけれど(笑)・・・・・・(子ども達が「Muu」を取り囲み、「Muu」が反応したことに驚いた映像を見ながら)この場面なんて、子どもは完全に自分が優位だと思ってやっていて、その優位性が全く逆転した時に「わぁ!どうしよう!」と(笑)・・・・・・人類の歴史を遡っても、このような類の過去があったのだろうなぁと思いながらうかがいました。

鎌田東二:遅れてやってきたので岡田さんの発表の中身を充分に理解しないまま、まったく前後脈略関係なく、今の話を受けて、質問というか意見を述べてみます。僕は「能」という芸能は引き算のリアリティじゃないかと思っているんですよ。「能」のことを僕は「キョンシーダンス」と呼んでいます。能は、歌舞伎のように見栄をきって大きく過剰に足し算した振る舞いをするのではなくて、どんどんどんどん過剰な振る舞いを削ぎ落としていって、何か分からないような、キョンシーがぎこちないロボットのような動きをするのに近い、最も動きを削ぎ落とした動きをすることによって、この世ではない世界に触れさせ、あの世に繋いでいくという、美学と方法論を打ち立てました。今、足し算と引き算という類型を他の文化類型に当てはめるとするならば、日本の芸能史のなかでは歌舞伎と能が対極に位置すると思います。つまり、足し算型が歌舞伎で、引き算型が能。同時にそれはまた、日光東照宮と桂離宮という対極にもなります。過剰に装飾的に創り上げていって、それによって惹きつけるという戦略と、過剰さを全部削ぎ落としていくことによってこの世ならざる何かが垣間見れる、まさにものをモノとして介在せしめる引き算型回路があるんじゃないかと思います。もちろん、岡田さんのロボットは引き算のほうでしょ?

岡田:そうですね。

鎌田:そこには凄く面白さというか可能性を、ある意味で抽象性と普遍性を感じます。その二つは、文化の類型論にも拡がっていくのではないかなと思っています。

井上:加えて発達心理を絡ませていったら面白い。今、鎌田先生が元型的なもの、シンプルにしていくことで元型的なものに繋がることをおっしゃった、その元型的なものが伝達されるのは、実は母子関係のなかの非言語的なコミュニケーションがやりとりされている最中に、元型的なものが実は知らない間に忍び込んでいるだということが、非常に証明されている研究だなと感じました。具体的に、例えば一つ、「空間的と関係が生れる日に」というところで、ムー君が向かっていく壁のところでの場面がありましたよね。その場面は恐らく、赤ちゃんが、乳幼児が「イナイイナイバー」をして、「イナイイナイバー」をしながら、自分の母親とかとこうやってチューニングしていく時のことを考えてらっしゃったのかなって気がするんですけれど。

岡田:まぁ、そんな高級ではないんですが……。

井上:だから、精神分析的に「イナイイナイバー」が大人になってどういう大人の遊びに内在化されているかっていうことを考えていくと、そのことは非常に意味が深い。基礎になっている。「イナイイナイバー」は結構世代を超えていますから。

岡田:なるほどね。

鎌田:かくれんぼみたいなものでしょ?

井上:そうそう。だから「イナイイナイバー」って子供は喜ぶんだけれど、それは短期記憶ができていることと、それから相手の認識ができていることの証明なんですけれど、そうやって自分のことを見つけていく喜び、見つかった時の喜びを通して、人間関係の土台が、共鳴し合うベースが作られていく。その上に意味を持った言葉が乗ってくるので、そこらへんの共鳴関係がうまくいってないと、やっぱり自閉的な世界に閉じこもってしまうということが起こるのかもしれません。

岡田:それは例のトレバーセンとかスターンとか、そういうところなんですね。

井上:そうそうそう。そういうところの問題。乳幼児の発達の問題。

岡田:見る見られるの関係とか。

井上:えぇ。フランスの精神分析科のジャック・ラカンが鏡像段階ということを言っています。鏡に映った自分の姿を見て、それが自分だと思った時に、ある意味の自我理想というか自己イメージが得られるんだけれど、その自己イメージによって同時に自分の身体感覚が隠されてしまうというのが、ラカンの言う鏡像段階のテーマだと思います。これが自分だと概念的に思っちゃうと、それによって自己の身体的な実感というのは失われていく。現代社会の一つのテーマである無意味感に繋がっていく問題が生まれてくる源を掘り起こす作業です。そういうところに繋がっていく。

原田:僕はコメントはできませんでしたけれども、非常に奥が深くなる、これからの研究が期待できる分野だと思いました。どうも、ありがとうございました。

一同:拍手

2007年9月26日 2007年度第1回研究会 上林壮一郎研究発表についての質疑応答(2007年5月20日実施)

鎌田東二:バック・スペースというのは、いろいろなところに繋がると思うんですけど、イタリアの人たちから出てきた様々なネーミング、名付けというのは他にどういうものがありますか?

上林壮一郎:それは記憶に頼るしかないんですが、わりと今流行っているエレクトリック・スペースだとか、サイバー・スペースとか、あるいはフロイド、つまり流れる空間であるとか、そういうものが出てきました。それ以上は思い出せないのですが。

鎌田:そういうなかでバック・スペースというコンセプトを出した時に、イタリア人も面白いなと、先生も含めて、グループの人やクラスの人たちがそれを評価したんですか?

上林:はい。

鎌田:彼らは何をそこに見いだしたのですか?

上林:まずは、講師であるアンドレア・ブランジという人だったんですが、その人が出した課題で、バック・スペースというのを出した時に反応したらしいんですね。僕はそれに関してはあまり記憶にないんですけれど、(講師が反応したという)その影響もあったかもしれないんですが、みんなが何か面白いと感じるものがあったんですかね。その言葉を聞いた瞬間に。それでさらに説明をしていくと、「なるほど、なるほど」みたいなものがあったのかもしれないですね。

鎌田:たぶんそのとき、バック・スペースという言い方のなかに、何か豊穣なイメージをいろいろな人がシンボリックに見いだしたんだと思いますね。そこにいろいろなものが入るんじゃないかとか、そこからいろいろなものが生み出されるんじゃないかとか、そういう勘みたいなものがあったと思うんですよ。僕はそこに非常に興味を持ちます。先ほどの「奥」とか、昨年僕が発表したときの「裏」とか「影」とか、そういう概念にもつながり、また神社でも後ろ戸のほうに祀る神様もいるとか、これはバック・スペースとはちょっと違いますが、胎内仏のように、あえて体の中に神様や仏様を納めるとか、そういうような日本人の神聖空間構造のなかには、はっきりとそこに、次の扉、次の世界のパースペクティブや奥行きが見えていたと思うんですね。それでバック・スペースという名前が出てきたときに、例えば宇宙論でブラックホールという名前が出てきたときに似たイメージの炸裂があったのかなと思ったのです。なんか、ブラックホールって、凄いインパクトを感じるじゃないですか。そういうような、名前が持っている様々なイメージを人々に触発して、そこから何か次のものが生み出されるような、そういうキーワードになる可能性が感じられたのかなと思ったのですが、どうなんですかね?

上林:はっきりそうだとは言えないんですけれど、そうだったのではないかなとは思います。

鎌田:それをさらに一つの作品として、もし見せることができたら、あるいはバック・スペースが、それぞれの文化形態のなかでどういうようなキャパシティやフォームを持っているかを示したわけですから、説得力をもってイタリア人も「お~! バック・スペースというものが持っている文脈というものは相当な広がりがあって、凄いなあ!」とかなり感じてくれたんではないかと思うわけです。

上林:わりと包括的な意味合いがあると思うんですね。もう少し具体的な形容詞の場合だと、ある特定したイメージを作りがちなんですけれど、「バック」というものが、いろいろなイメージと喧嘩しないというか、包んでしまうようなものがある広い言葉なので、いろいろな人が自分のイメージを重ねることができたということがあるのかもしれない。グループのなかで一人、インド人がいまして、そのインド人の方はまた違う形容詞を出してまして、形容詞を忘れてしまったんですが、ボヤ~ッとした円状のものを描いておいて、中央と周縁というような絵を描いていまして、その周縁の空間が重要なんだみたいなことを主張していましたね。「それはバック・スペースに入るんじゃないのか?」というような説得の仕方をして、バック・スペースの方向にもっていったというのはありますけどね。

井上ウィマラ:この話を聞いていて、このモノ学の54ページのところ(渡邊淳司「知覚体験の拡大と感覚価値学」、『モノ学・感覚価値研究』第1号)で、「パースペクティブネス」について渡邊さんが述べられていることと関連があるのではないかと思いました。五感を通して体験する日常生活の“奥の「何か」”まで深く体感してゆく洞察的な知覚力をパースペクティブネスと言っていますね。その奥の何かがバックスペースとつながるのではないでしょうか? 瞑想しているとある瞬間に全然方向感覚がなくなって、自分がどこにいるのか、裏なのか表なのか、宇宙空間の中に放り出されてハッと気がつくようなことがあります。そんなときは、目を開けて、自分の身体に触って確かめてみます。そうして初めて重力の中にある身体感覚や視聴覚体験から方向感覚があるのだということに気づいて確認してゆきます。

渡邊淳司:作品の中で例えば穴とか見えてしまいましたよね、逆に。それで逆にバックスペースじゃなくなっちゃってるんじゃないかなって思います。どこにも存在しているけどどこにもいないみたいな、ここにはないんだけれど潜在的にはそこにいろんなものが可能性としてありえるということですよね、バックって言うのは。だからそこに何か形を与えてしまった瞬間にそれは、量子力学の観測問題じゃないですけど、見た瞬間にそれは異なっちゃう。分からないけど違うやりかたをすれば、何もないバックというものの中にイタリア人だったりインド人だったり日本人だったり、全部違うものを見出し得たわけですよね。それを形にしてしまうのはどうなのかなと。聴覚とかでも逆に音が何も聞こえないからこそどこにでもあるっていう。出てしまったものっていうのはすごい他のものを捨てている気がするんですよね。そういうことってどうなんですかね。

上林:たぶん生け花の作品を作った時点では、バック・スペースという言葉はまだなくて、そこまで意識してなかったです。なんとか手前にだしてきたいみたいな(笑)

鎌田:切り取るという、あれでしょ? 囲う。

上林:アルミのパネルが二枚あって、真ん中にぐちゃぐちゃっと潰した・・・花をアクリルの箱に詰めて、こちらはイメージです。この裏と表の関係で、中間に花を置いたんですけれど、その時はまだ「裏」という感じはなかったです。境目をつくりたかったみたいな感覚だったと思いますけれど。

鎌田:庭園のモデルが参考になりますね。10世紀くらいから日本では寝殿造りや浄土教庭園が出てきて、12世紀末から禅庭園が発達していきます。夢窓国師などの作庭法が範例となり、やがて室町時代の足利政権時代に龍安寺の石庭とか銀閣寺ができます。その時にバック・スペースとも関連すると思うんだけど、「借景」をうまく取り込んでいく。「借景」とはインターフェースする空間の関係性ですよね。それは後ろなのか前なのか。そういうものをむしろ、ずらしたり、ゆすったりするような関係性。それは表なのか裏なのか。表といっても、表に縁を作っている。縁側によってひとつの境界を作るようで繋いでいるわけでしょ。それから向こうを覗く。それで向こうからも迎え入れる。まさにインターフェースだよね、縁というのは。そしてそれは庭園のある一番重要な境界を成す部分に設置される。そしてそれは、見ると同時に向こうからも見通しがきくような、そういう空間の作り方というのは非常に重要だと思います。

原田憲一:円通寺の庭は参考になると思います。深泥池のちょっと奥にあって行きにくい寺だけど、非常に良い庭ですよ。庭を見るために借景として比叡山を置いているのか、比叡山を見るために前の庭を作っているのか、自分の目で確かめてください(笑)。

井上:これも瞑想体験ですが、自分を1メートル半くらい斜め上からビデオカメラで撮影して、それをリアルタイムで見つめながら生活しているような気がしてくるときがあります。相当に気づきが日常化したレベルでの体験です。それは監視のような冷たいものじゃなくて、暖かい光、包み込むような見守りの意識であって、今の借景とか神社の玉垣というテーマに、見ることと見守られることが統一されたような感覚と言いますか、みる人と見られる対象が分離しているのではなく、見守りだけがあるような状態になることがあります。

鎌田:僕は最近比叡山によく行くものですから、時間があると、比叡山に入っていく。比叡山に魅かれてしまって「東山修験道」を名乗って、とにかく歩く。そうすると、まさに比叡山が私のお母さんというか、お父さんというか、まさに見守り人みたいな感じなってきます。私の中では比叡山と親子の関係みたいな、何かそういう関係。こういうような独特の、円通寺ももちろんそういうような構造を様式化したように思うし、そういう関係に僕は面白さを感じているんですよ。

井上:玉垣のことなんですけれど、熊野の速玉神社の玉垣を見ているうちに、沖縄の玉陵の前にいるような感覚がしてきたことがありました。その体験を宮司さんに話したら「時々、そういうこと言う人いますよ」とのことでした。沖縄の玉陵の持つエネルギーというかバックスペースの持つ雰囲気と速玉神社の玉垣のそれとがとてもよく似ているんです。先日、天河神社の柿坂宮司さんにその体験を話したら、「それは、神様が日本に上陸されてきた道と同じだからだよ」とおっしゃっていた。南方から黒潮の流れに乗って日本にやってきた同じ聖なるエネルギーがそこに流れている。そういう見るという体験からバックスペースに入ってゆくことがありますね。

鎌田:まさにそれは「奥」というものに繋がっていくんだと思うんですよ。「あわい」でもあるんですけれど、「あわい」というのはどっちにも接続している、まさにインターフェースする空間なんですよ。「奥」というのは。向こう側に続いて、向こう側から一つの窓、縁で、こちら側からするとヘリというような。

上林:エンというのは縁側の縁?

鎌田:そう。それは、両方から出会っている出先機関、です。

松生歩:「奥」っていうものは本当にそうですね。私たちがつくっているのは、自然のままか、あまり変えないでそのままもらってきているっていうか、ワサワサした複雑なものなんですけれど、デザインの場合は、すごくスッキリしたものができあがる。いろいろ作品を見せていただいていて、シンプルなものの中から、いろいろ連想するものが多ければ多いほど面白いというか、価値が上がるような気がしていました。その作品なんかは凄く私は好きやなぁと思ったんですけれども、それを見ていて思い出したのは、大学の1、2年の時に一人で家で瞑想したりよくしていたんですけど、目をずっと開けたままで、ロウソクを見続ける瞑想法とか(笑)、あとは鏡で自分をずーっと見続ける瞑想法とか、それを思い出していたんです。火っていうものは常に同じ形にならないで、ずっと揺れ動いていて、すごく不思議な神秘的な感じがしますが、この作品ではそこにひとつ幕というか、透明な壁を作っていて、そこで何か示唆を与えられるような気がして、ずっと見ていて不思議な面白い、興味が尽きないものだなぁと思っていました。それともう一つ連想したのは、その間に置いてあるものが水面みたいだなぁということで、私はよく写生に行って、いつもお手上げで描けなくて帰ってくるモチーフがあるんですけれど、それが水面なんです。池を見ていて、水が透明だったら池の底にもいろいろなものが溜まっていて、水面にも落ち葉が浮かんでいたりして、そこにさらにいろんなものが、樹とか周りのものがいっぱい映りこんでいて、そこに自分の陰も写っていて、現実の自分の背後の樹の隙間から木漏れ日が射しているのが、そのまま水面に向かってぱーっと射してゆくその先の水の底にも光は映っていて、その照り返しも存在するし、そこに魚までが泳いでいるとか(笑)、実像と虚像、過去現在未来・・・「ここってもう一体何層になっている世界なの」と思ってクラクラする時があるんですけれど、そういうものを見ながらいっぱい連想することがあるんですけれど・・・。

上林:僕もそういうの見たことあります。上高地の古池という所がですね、ある特殊な光の状態にならないと見えないと思うんですけれど、水底が真っ暗で山が明るく照らされていると、池にプロジェクターで映したような、ほとんど水にみえないというか、よく見ると池の底が見えている。そのイメージの重なりが非常に魅力的でした。

鎌田:その作品を改造して、ひとつは水の動きを、水が揺らいでいる動きをしたときにどう見えるのかを見てみたい。僕は揺らぎが好きだから。是非、緑色で見てみたい。

上林:どこを緑色にすれば。

鎌田:どこを緑色にすればいいのか分からないけれど、とにかく緑色にそれが映って見えるようにする。それが後ろのシリンダーなのか、透明のガラスの部分をうまくするのか、どっちにするのか分かりませんが。

上林:緑色のインクを垂らすとか。

鎌田:それでもいいかもしれない。それはすぐできると思う。いろいろ水に色をつける。そういう色を入れてみる。水は何でも受け入れることによって変化する。そういう変化を楽しめるということですね。だから、ロウソクの火の揺らぎだけじゃなくて、水の揺らぎを味わうと、もっと違う瞑想的な状態が生み出されてくると思うんですよ。心の落ち着きっていうか、それを見ていて。やっぱり波が持つ力があるんですよ。火の揺らぎは、集中させる。でも、水は溶かしていく力を持っているから、開放させ、溶解させる。水の揺らぎ・火の揺らぎの両方のバランスが、うまく陰陽をバランスさせて、もっと深くダイナミックにリラックスする状態を生み出し、瞑想的な状態に深く入らせていけるんじゃないかな。

原田:ロウソクの廃熱を利用して、水を温めて対流を起こすとか(笑)。

鎌田:あ~! そうなるともっといろんなものが必要になるかもしれないね。非常にシンプルな形で、このままの形でできると一番いいですね。

上林:鉄の棒とかで。

原田:いいと思うね。熱伝導を利用するとできるかもしれない。

鎌田:でも、それだけの水を動かすにはどうなの。熱も必要でしょうね。

上林:対流というのは見えるものなんですか?

原田:だから、何か動かさないとしょうがないね。それこそ緑色のフレークを入れて、対流で上下に動く様子を見えるようにする。

鎌田:色が付いていれば対流しているのも見える。

原田:そう。うまく光を当てれば、水の温度差がシルエットになって壁に映るかもしれない。

上林:ドイツのインゴ・マウラーという照明デザイナーが水を使った照明をつくっていまして、たぶん磁石だと思うんですけれど、シリンダーの底に四角い塊を置いておくんですね。下から磁石で回すとそれが回って、洗濯機みたいに竜巻が起こるんです。それを下からライトで照らして、竜巻を見せる照明みたいなものを商品化していますね。それで、上に鏡が付いていて、反射してこの辺が明るくなる。渦巻。

原田:せっかくだから、この廃熱を利用したりね。

鎌田:うまくリサイクルさせるというか、エコロジーするというか。

井上:あの映っている映像をみていたら『シックスセンス』という映画を思い出した。霊視とか透視ができる人って、いったいどういうふうに見えているのか。

鎌田:向こう側の、存在するかしないかという微妙なあわい、インターフェースという面白い問題を、哲学的な問いに深める。存在論的存在への、そういう問いも、それを見ることによって、見る装置を作ることによって、よりクリアになる。意識化できる。そういう効果はありますね。

上林:わりと言葉で言っていることを、形で表現したいなというのはある。言葉だと限定されてしまうイメージを、形だとどうとでも捉えられるけれども、そこにある、感じるみたいな。

鎌田:僕はそういう形のイメージ力が全くないものですから、これを描くとか、こういうデザインをするとかというのは凄いなと思うけれどね。

上林:でも、白を感じれば明るいと思うし、黒は暗いと思いますよね。そういう子供でも感じるようなことってあると思うんですよ。それを暗闇という言葉を使うという方法もありますけれど、実際のそういうものを見せる方法もある。

原田:光の結界の評判はいいの?

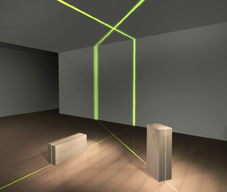

上林:そうですね、あれはかなり評判はいいですね。実はコイズミの国際学生照明デザインコンペの銀賞を獲ったものなんですけれど、それは三人でやったので、それをちょっとデザインを変えて自分のオリジナルみたいな感じで、これは作り直したものなんですけれど。コンペで出したものは二枚のアルミのA3くらいの板をあわせるようにしたもので、それを同じ原理で別のかたちのものでやったもの。これは敷居を意識したので、こういう跨ぐような感じにして、ある程度大きな箱にしたほうが、光源とエッジとの距離ができるのでこの線がシャープに出る。

原田:なるほど。

上林:近いと(光のラインが)ぼやけちゃう。あと熱の問題とかもありまして、ある程度中の容積も大きいほうがいい。

原田:今、LEDという温度の低い光源も出てきているが、使えませんか。

上林:ただ、光源の種類がこれはハロゲン光を使っているんですが、こういう一点からでる光じゃないと駄目なんですよ。これを思いついたのは、いろいろ実験していて思いついたというのもあるんですけれど、子供の頃、病気で寝ていて襖が少しだけ開いていて、隣の部屋からパーッと鋭い光がきているというのが強く印象に残っていまして、あれはやっぱり隙間との距離があいているので、シャープな光が出る。

井上:あの光源を床とか壁に埋め込んで、それを全然知らない人が通ったときにどういう反応をするかをビデオで観察するとか。

上林:この箱そのものをということですか?

井上:箱そのものを床か天井か壁に埋め込んで、こういう光の枠が見えてくるような状態にしておいて、そこを人が知らなくて通過するときに、どういうように反応するかをビデオで分析すると思ったんです。

上林:結構微かなものだから、みんな気が付かずに通り過ぎちゃうと思うんです。「あ、これ不思議だな」と思う人は、観察力の鋭い人とか。

井上:わざわざ上げておいて。

上林:というのと、壁に埋め込んでしまうと、光が全部にいかないと思うんですね。やっぱり側面に光が届かないので、光源とエッジとの関係で壁全部に穴をあけておけば、光がいくかもしれないですけれど。そういう問題があって、これも上にあげちゃえば全周あいているので、全部に光がいくんですけれど。どっか塞いじゃうとそこが切れちゃう。

井上:『スタートレック』じゃないけれど、光のバリアーが張られていて通れない場面がありますよね。あれを思い出した(笑)

原田:これを使っている所はありますか?

上林:ないです。どこで使ったらいいかわからないし、これはプロトタイプなので。一応コイズミ照明産業で商品化はされているんですけれど、二年に一個くらいは(笑)。

原田:お寺では今でも立ち入り禁止のところに、立入禁止という看板を立てるのではなくて、結界として青竹を横にして置いています。しかし、そういう結界という約束事を知らない人が増えて、平気でどんどん奥に行こうとするじゃないですか。だから、こういう装置をうまく使っていけば、そういう約束事を思い出させる良い仕掛けになるかなと思いました。

鎌田:こういう上林さんの造ったいろいろなデザインの具体的な形を見ていると、デザインというのは非常に明確なコンセプトというか、イメージを持っているものだと思いました。漠然としているものではなくて、非常にクリアなものなんだ。最終的にそれを形にするからクリアになるんだと思うんですけれど、その一種のサイエンスやテクノロジーが持っているクリアな認識のかたちがデザインの世界にある。サイエンスに近い認識の力。その時に、そういう光の中に全てのものをクリアに見せているというもののなかに、陰影とかもの凄く違う側面を、隠れたものの次元を組み込んでみようという上林さんの面白い発想の展開によって、これからの未来のデザインの可能性や方向性を考えていく上で非常に参考になるし、重要なところにもなると思うんです。ここで言う「隠れた次元」というのも、キーワード的ですね。あるいは、「隠された次元」とか。さっき世阿弥の事を言いましたけれども、世阿弥は『風姿花伝』で「秘すれば花」と主張し、「秘する」ということがいったいどういうことなのかかなり突き詰めた美学を提示した人物ですよね。日本人のお洒落の仕方の一つに、裏地にこだわるというのがあるじゃないですか。あちらの世界の人なんかが着ている裏地なんか、絢爛豪華な織物を秘め隠していたり、普段は見えず、表に現れていないけれど、何かの拍子に、ちょっとした時にちらっと見えた時に、全く違う次元が垣間見える。その奥というか裏が垣間見れて、凄い強烈なインパクトを感じる。見えている時以上に、何かを一瞬だけど感じさせる。そういう美意識や美学というもの、そういう文化の蓄積があるということ。その隠れた次元のなかでも、いろんなデザインを作りこんでいけるのかな。それから、それをイタリア人が「そういうのをなぜ隠すの?」みたいなことを言ったという、この辺も比較文化論として大変面白いなと思ったのですが、どうでしょうか?

上林:やっぱり、日本人は隠したがりますね。隠すことを美とする感覚がある。イタリア人もそういう感覚はあるんですけれど、どちらかといったら表に出してくる、どんどん表現してくるので、内向的な日本文化というのもあるのかもしれないんですけれど、特に日本人の作品を評価する時に「ラッフィナートRAFFINATO」という言葉をイタリア人はよく使うんですが、ラッフィナートというのは「洗練された」という意味なんですけれど、日本人はみんな「洗練されている」という評価を受けやすいです。その洗練されているというところには、おそらく「あまり主張せず、静かだけれど強いことを表現する」というような意味合いがあるのではないか。

鎌田:ちょっと話は変わりますが、僕はイタリアには二回行っているんですよ。30歳の時に一回、五年くらい前にもう一回。ローマにテルミニ駅ってあるじゃないですか。終着駅。その駅に一回目に行った時の構内の様子はうっすらとしか記憶がないのですが、二回目に行った時に驚いたのは、テルミニ駅構内に入ったとたん、すごいでかい宣伝看板がズラーッと並んでいるのが見えたんですよ。僕は東京では原宿駅が好きなんですが、原宿駅のプラットホームに凄い大きい立て看板がズラーッと並んでいて、それがなかなかお洒落な宣伝なんですね。駅の宣伝で一番好きなのが、その原宿駅の宣伝なんですけれど、そんなものは目じゃない!くらいに、凄い大胆な展示がテルミニ駅にズラーッと並んで、圧巻だったんです、その見せ方が。それも全部、アルマーニ! なんですよ。全てアルマーニ!それも巨大なる、おそらく4、5メートルくらいある立方体みたいなものが、バーンと十個くらいあった。テルミニ駅構内をほとんどそれで埋め尽くしているんですよ。あのイタリア人のデザイン力って、凄く大胆で、大好きなんですが、あれには本当に驚いた。アルマーニがその空間を借り切って、一時期そういう宣伝をしているんだと思うんですが、そういうような見せ方をするイタリアというのは実にたいしたもんだなと思った。日本はそういう意味では対極かもしれませんけれど、そこまでデザインを見せられるというところに、ここまでやったら大変凄いよねという感情を僕は持ったんですね。隠れた次元とは全く異なる、その反対の、顕われた次元をどこまで顕わせるかという、貪欲な美意識や美学。それは、料理にも感じる。そんなイタリア料理、好きです、僕は。エスプレッソやデザートを含め、ここまでやるのかという極め付けがあるから……。

原田:やはり、大画面は迫力あるからね。大島渚監督が作った『忍者武芸帳』を先生は見たことありますか?

鎌田:ないです。

原田:白土三平の漫画のなかのコマをそのまま撮ってスクリーンに映しているだけなんですよ。

鎌田:『カムイ伝』みたいなやつでしょ?白土三平。

原田:そうそう。主人公の一人が「円月殺法」と言って剣を構えているんだけど、そのコマ自体は名刺サイズでしょ。原画で撮っているからもう少し大きいだろうが、それを巨大なスクリーンにボンッと映したときに全然違和感がなくて、白土三平は、こんなにも細かく描きこんでいるのかと凄くショックだったんですよ。もっとも、いくら拡大しても全然破綻がないという絵を選んでいるんだろうけど、ここまで細かく全神経を込めて描いているのかと驚嘆しながら、改めて『忍者武芸帳』を読み直したことがありました。

鎌田:それはアニメーションみたいなものだけれど、スライドのように動く?

原田:アニメーションじゃないですよ。漫画のコマを紙芝居のように一枚一枚映し出して、それにナレーションを被せているから、本当に紙芝居のようなものですよ。映画紙芝居。井上:一番初めのスライドで自然と融合というスライドがありましたけれど、僕はあれは息の瞑想のデザイン化なのかなと思いました。息という字は、自然や自分を現わす「自」と、「心」とからできています。だから息をするのは、そのときの自分というスクリーンに映し出される自然の姿であって、その自分と自然とをつないでくれるのが心なのではないかと思います。阿吽の呼吸というのが日本的な文化の中で言われますが、それは息が人と人とを結び付けているからでもある。「息を合わせる」とかね。西洋のイタリア文化の中でも阿吽の呼吸的なところはあるはずです。それはどのように自覚化されたり、文化の中にしみこんだりしているのかに関心があります。シンクロナイズドスイミングとかのチームプレーで結構いいパフォーマンスをするというのは呼吸が合っているからです。それをどういうふうなトレーニングでしていくのか。息というのは意味を持った言語に対する非言語的な部分でつながってくる。

上林:あまり息というのをテーマにデザインとしては考えたことがなかったですね。ただ、山に、確かに息ということで佇んでいると、入っていけるというか、近しくなっていくという感じはあると思います。山の登り方に何種類もあるんですけれど、対比的に言うと二種類あって、求心的な登り方と遠心的な登り方と言うんですが、求心的なのはピークハンティング、頂上だけをとにかく目指して、頂上に行ったら万歳して帰ってくるみたいな。それで遠心的なのは必ずしも頂上に行かなくて、麓の方を彷徨っているというような、そういうゆっくりとしたもの。そのスピードによっても息遣いとか、入って行き方っていうのは、ピークハンティングするとどうしても対立するとか征服するとかという感じになってくると思うのですが、「まぁ、今日は動かなくてもいいじゃないか」という日を作って、山の中でじっとしているというようなのが僕は好きなんです。そういう意味もなくじっとしている。雲の流れだけを見ている。そういう状況に確かに呼吸を感じ、山を静かに堪能しています。あと、イタリアということでは息というのか、リズムなのかな。ラテン系のリズムというのがあって、踊りがみんな上手くて、音楽が鳴るとみんな素晴らしい腰使いをするということに、僕なんかは踊れないから引いちゃうんですけれど、そういうリズムでコミュニケーションをとっていくというのは上手い。天性として上手い。

鎌田:スペインなんかもそうだよね。ラテン系。

上林:そうですね。あとは、作法。お互いのコミュニケーションの作法というのが、イタリアは凄い決まりきっている。種類があまりないような感じがします。言葉の種類も少ない。自分のことは「io」という言い方くらいしかない。日本だったらTPOに合わせたいろんな言い方がありますよね。そういう決まりきった作法しかないので、こういうときはなんて言う、お互いに演じているみたいな状況になって、コミュニケーションをいちいち考えなくても一回始まっちゃうとダーッと流れるようにいっちゃうみたいなところはあります。文化としての型というのが日常のなかにいきわたっている。あまり日本のように流行語とかはないんですよ。新しい言い方とか言葉が生まれないので、昔のやり方がずっと続いているというような感じはありますね。

鎌田:一つよろしいですか? ちょっと関係することになると思うんですけれど、僕は皆さんによく知って欲しいんですが、山形県朝日町にかなり広域のブナ林帯があります。その朝日町に記念館を立てて、自然観察館とか、いろんな施設があります。そのなかに、「空気神社」という不思議な神社があるのです。空気神社というのは、公害や地球の汚染だとかいろいろな地球環境問題が出てきたときに、1980年代に町の有志の人たちが空気に対する感謝の気持ちを表そうと話し合って公募して作ったものです。そのデザインがすごいんですよ。神社に至る参道には「木・火・土・金・水」の五行のモニュメントが建っている。そして、小高いところに登りきると、神社なんですけれど、単なる神社ではないものがある。東北工業大学の人がコンピティションで採用されたデザインの装置が建っているんですね。その空気神社の聖域に行くと、巨大な五メートル四方くらいのステンレスのステージのようなものがドーンとあるだけなんですよ。聖域の広場に。それが、大きいステンレスなので二つに切っている。それを二つに合わせている。要するに舞台のようなステージがブナ林帯に取り巻かれているのです。ステンレスは鏡面になっているので、そこにいろんな風景が映るんですね。空が映る、ブナ林が映る。先ほどの上高地の池の状態と非常に似たもの。それで夜になると、もちろん星が映る。その時の風景を全部時々刻々とそこに映していくんです。そこに行って空気神社というのを感じるという発想がデザインされているんですよ。そして、もう一つ凄いのは、その舞台の内部構造です。舞台の中というか、下には、甕が置いてあるんですね。甕を置くことによってどうなるかというと、ビューッと風が吹いてきたらその甕が共鳴する、鳴るんですね。僕はその鳴る音までは聞えませんでしたけど。ブーンという唸りのような音が、その箱のステージのような、それが神社に該当するものなんですが、そこから聞えてくる。こういう発想で全国からコンペをやってデザインされたものが採用されている。これを作った人たちの感性を、僕は凄く評価したいのですね。こういうものがデザインというものだったならば、何か違う次元、隠された示現が開示される可能性がある。つまりデザインとは何かを象るとかだけではなくて、あるモノを映すとか、そこにあるモノを、例えば甕を置くことによって風が吹けば音を感じさせるというように、こちらに共鳴してくるモノと世界の関係性を作り上げる装置を作ることによって、自然の持っている力とか、広がりとか、移り行きとか、奥行きを感じさせることができる。そんなデザインの力を強烈に感じたんです。

原田:明日六時から京都造形大学の大階段のピロティーで、竹村真一さんと「風の力」というテーマで対談することになっていて、風がありとあらゆる命を養っているという循環の話をします。空気神社というのは発見で、あぁいうものを二十年近く前に造ったというのは凄い発想だなと僕は思う。

鎌田:そのネーミングは、空気神社という。空気寺ではないんですね。神社と寺とは、やっぱり何か違う。実は町立として本当は造りたかったけれど、町などの公共組織は特定の宗教活動をしてはいけないから、最終的に有志で神社を造った。

原田:西澤信一さんという滋賀県出身の山男で、朝日連峰の守り神のような人達が中心になっているんです。

鎌田:建築も含めてですけれど、デザインの力と役割を感じます。いいものを造ったらやはり凄いなと思う。違う世界を感じさせられるからね。

上林:あまり話しに出なかったんですが、発表で見せた作品は、わりと特徴を出すような形で作っていますが、本来デザインの物というのは、日常で使っていくことが前提となっていて、日常で使っていくと、ちょっとした色使いでも繰り返し使うとうるさいと感じられるようになってくるんですね。だから、見た時にインパクトがない。使っていくといい。今このように見せても、日常的に使っていくといろいろ問題点が見えてきてきたりして、やっぱり使いにくい。写真で見るデザインと実際使っていくデザインとでは、やはり土俵が違うような感じもするんですけれど、日常で使っていくなかで、じわじわっと感じられてくる0.1くらいのものが、日常で使ってゆくことで3とか4くらいになって、一年くらい経つと分かってくるようになるものというのは、なかなか写真では出せない。体験を通じていかないと、出していけないものがあるかなと。それは伝えにくいですね。

原田:やっぱりお袋の味と料亭の味の違いでしょう。お客さんと一緒に外で食べる時は料亭の味が圧倒的に美味しい。しかし、家庭で日常的に食べているお袋の味がしっかりあるからこそ、初めて料亭の味付けの工夫が分かるわけです。その時限りの料亭料理と毎日食べても飽きが来ないし健康にもよい家庭料理と同じでしょうね(笑)。

上林:それと、どんなものでも日常のなかに入ってしまうと面倒くさくなったり、忘れてしまったりするカオスに持っていく力というのが日常の凄さかなと思う。逆に言うと、その日常のなかで、何かじわじわと伝えることができたら、それは一番良いかなと思っています。それから、デザインという言い方をして、最初に生活と芸術と言っていました。その後はずっとデザインという言葉を使っていたんですが、デザインとアートについても指摘があるかなと思ったんですが、あまりそれについて議論するのも好きではないんですけれど(笑)。僕はあまり違いを感じないでやっているんです。じゃあ、何故デザインという言葉を使うのかなと、そこから出発したので、近代のなかのデザインということでやっているんですけれど、最終的な結論というのはまだ分からない状態です。

原田:どうもありがとうございました。

一同:拍手

2007年9月9日 2007年度第2回研究会・渡邊淳司研究発表についての質疑応答(2007年7月15日実施)

鎌田:どうも有り難うございました(拍手)。それでは、30分ほど質疑応答を行いたいと思います。いま僕は渡邊さんの話を聞いていて、前回の発表のときにも言ったと思うのですが、渡邊さんの今の発表にあったような知覚の領域における、サイエンスと芸術との応用関係は、空海が考えていた身体論や、感覚変容の問題意識に非常に近いと思いました。さらに言えば、空海の問題提起にテクノロジーを加えながら現代的に再編成したものだと思えるのです。空海も芸術であるとか、様々な身体技法の方法論・メソッドを使いながら、「人間の知覚の変容」を、「即身成仏」という言葉で表現したと思うのです。その際に、彼の言語哲学論があって、『声字実相義』の中に、有名な「五大に皆響きあり、十界に言語を具す、六塵悉く文字なり、法身はこれ実相なり」という詩が出てくるんですね。この「五大に皆響きあり」という感覚が、いま渡邊さんが言われたような、我々の知覚が、或るモノを介在させ、或るソースというか回路をつくることによって、「違う」感覚の拡張を生み出すということと、繋がってくる。「五大」とは、「地・水・火・風・空」。所謂「物質世界」で、対象になっている知覚世界です。一般的に見ると、外にあるものに見える。しかし、それは単に視覚的に見えている外の存在ではなくて、それ自体が「響き」であって、或る種、聴覚的にも触覚的にも、自分たちの中で、また間で、交信し、交換し合っている。空海の「五大皆有響」の句はそのような「五大」の捉え方なんですよ。それから、「六塵悉く文字なり」というのは、眼耳鼻舌身意という六感によって、色声香味触法という対象(六塵)を捉えるのですが、そうした感覚で捉える事象が、全部これは「文字」であるということ。つまり、先ほど紋様を描きましたね。あのような紋様のようなものも含めて、この宇宙に存在するものは、例えばこの机のようなものも、ちょっとずらして、他の角度から見た時には、それらは全て、大日如来から発信されて来る「文字」として見えてくる。こういった知覚のパースペクティブの「組み換え」が、空海の言語論や「即身成仏」論の重要なポイントであると、僕は思っているんですよ。そのような、1200年ほど前から行われてきた取り組み、それはもちろん宗教的「行」の枠内で取り組まれてきたことですが、それを現代の科学とテクノロジーを使い、一般に開いた形で、人間とその知覚体験の一般理論や応用理論として、渡邊さんのやっている取り組みは、空海の取り組みと関連付けられると僕は思いました。――井上さんは、その辺りの専門家でもありますので、何かありますか?

井上:さっき「五大」の話の中で、「地水火風空」を「外の物質世界を分析したもの」と言われましたが、実はヴィパッサナー瞑想の中では自分の身体感覚を「五大」によって分析していくんですよ。つまり自分の身体の感覚をも「固い・冷たい・しっとりしている・移動している」などと確認してゆくわけです。

鎌田:内在的な感覚に。

井上:そうした外の感覚経験について、外発的な感覚経験をするだけではなくて、何もしないときの呼吸とか自分の身体感覚の中に五大の全てがある、というふうに見ていくのがヴィパッサナーです。そうすることで、中と外とが連関していく。そういう瞑想の分析システムなんです。

鎌田:今の話で思い出すのが、ヤコブ・ベーメというドイツの神秘家です。彼は十七世紀初頭の人ですが、靴屋職人で、二十五歳くらいの時に十五分間ほどヴィジョンが見えてきて、それ以来、靴屋職人だった彼は自分のヴィジョンに基づいた独自の神学体系をつくりあげていって、その後のドイツ神秘主義の中核となり、多大な影響を与えていった人です。そのヤコブ・ベーメが、十五分の間の神秘体験において、「宇宙がどうやって創成されてくるのか」のヴィジョンを見るんですよ。その時に、七つの段階を経て宇宙ができてくるんですが、その際の宇宙が構成されてくる感覚が、まさに今のヴィパッサナー瞑想のそれに近い形で語られているのです。彼の言葉で言うと、“bitter”「苦い」とか、「甘い」とか。英語で言うと“sweet”ですね――もちろんベーメは全てドイツ語で述べていますが――。そういう感覚的な味覚の世界と結びつく形で宇宙の創成が『アウロラ』という彼の処女作の中に表現されています。これは神秘主義の文献としては凄く有名なものですけれども、十分に理解されていないものです。それで、それはアルチュール・ランボーが、彼の「見者の詩法」という独自の詩論・詩学を立ち上げていった時に、自分の感覚を或る行的な変容というか、乱用によって全く組み換えて、「共感覚」、例えば「黒」が母音の“a”であるとか、それが他の感覚、触覚ならば何に該当するかとか、そういう色や音といった感覚を全部繋げていくような、そういう感覚の再編成を行っていったということと、全く同様のことなんですよね。

井上:ヴィパッサナー瞑想法で「聞いている」体験を観察すると、音が鼓膜に触れているのが、水溜まりに雨水、雨の一粒一粒が当たっているような感じで見えてくる。

鎌田:音が見えてくる。

井上:そうです。音が見えてくる感じになったりとか、或いは、光の圧力を感じたりする。意識的に見ていることと、光が眼に触れているだけであるとか、そういったことは明確に区別されてきますね。

鎌田:そうすると、さっきの「シュラフの中に潜り込んで」というところ、お母さんに包まれているような安らぎを感じたという話。そういった時というのは、自分が普通に感覚している世界よりも、もっと大きい感覚の回路が開かれていて、そしてもっと立体的にというか、多次元的に感覚の連絡があるような時に、「包まれている」とか「見守られている」とか「安らいでいる」とかと感じるんでしょうね。

井上:胎内に居るときにも、似たような宇宙感覚みたいなものを感じていると言われますが、そういうものと繋がると思いますよ。その胎内に居た状態から身体が出てきて、それから言語が獲得されて自我が出てくる、といった、さっきの発達心理学の話と、その逆のプロセスにおいて重なり合っている。

鎌田:ただ、宗教的な行の問題は、「繋がるだろう」と思うだけで、じゃあどういうふうに応用されて、どうなるのか、といったことについては、今の井上さんの話で言えば、そのシュラフに入っている時の脳波の状態であるとか、血流であるとか、或いはその前後の心理テストであるとか、そういったものを媒介させることによって、空海が瞑想でやってきたようなことと、渡邊さんの工学的な部分とを、繋いでいくことが必要ですね。

井上:EBM(Evidence based Medicine)とNBM(Narrative based Medicine)が繋がっていくプロセスというのは、まさにそういうものだと思いますね。

鎌田:そこはまだまだ、やってみると面白い発見が出てくるところではないでしょうか。――はい。他にも、色々と御質問をどうぞ。

聴衆A:今の、「シュラフに入る」という話。聞く音が心音などであれば、本当に母胎にかえったような感覚になるのでしょうか。つまり、胎内で子供が聞いているお母さんの心臓の音とされるものを、どこかで聞いたことがありますので、あれをシュラフの中で聞いてみたらどうなるのかと・・・・・・。

渡邊:ヘッドフォンなどで心音を聞くと、動悸がしてきちゃうんですよ。危ないというか、本当にドキドキしてしまう。

聴衆A:自分の心音と錯覚してしまうということですか?

渡邊:コミュニケーションというのは全部そうなんですが、身体というのは、動悸なり何なりといった、何らかのフェイズでもって上手く合わせたりということをしますので。非常に近いものを提示すると、それはそれで結構難しかったりします。あと、自分が喋った会話を200ms(0.2秒)ほどのディレイをかけて自分で聞くと、何も喋れなくなるんですよ。

聴衆A:どういうことですか?

渡邊:つまり、フィードバックの問題。ここにマイクがあって、その音を200msのディレイをかけてヘッドフォンで聞くんですね。音というのは、喋ってそれが返って来(て聞こえ)るのは、音速ですから大したディレイじゃないんですけど、それが普通の状態ですよね。それに対して、わざと200msのディレイをかけてヘッドフォンに入れると、喋った言葉が次の言葉と干渉する、のかどうかはわからないのですが、フィードバックを待っているということと、自分が次の言葉を喋るということが、上手く噛み合わなくなってしまって、何も喋れなくなってしまう、という現象があって、それはもしかしたら、コミュニケーションと同じことなのかも知れないという気がしています。そういえば、衛星回線などで会話が上手くいかないときにも、そのくらいのディレイがあります。

鎌田:それは、何かを「聞いてしまう」ということなんじゃないの? つまり、我々は全部聞かない前に、ちょっと早く、フライングするような感じで動いてるんじゃないかと思うんですよ。でも、その「フライング」ができない状態で止まってしまうということ。その時に、何か動きが止まってしまうような・・・・・・。

井上:瞑想でも、自分がいま何をしようとするかというintention、意志を自覚するようになると、何も動けなくなります。だから、そういう形で身口意の三業の「意業」というのを自覚することで業がストップする。そういう瞑想のメカニズムです。つまり、自分の「意志」を自覚し続けると、自分は何もできなくなってしまう。

鎌田:でも、その場合は、「業をストップさせる」ということは「いいこと」じゃないですか。

井上:はい。

鎌田:ね。まあ、でも、こちらのコミュニケーションができなくなるということは、「いいこと」というか、ネガティヴなことにも・・・・・・(笑)。

井上:だから、それを使い分けられるようになれればいい(笑)。

鎌田:そうですね。コントロールできればね。

上林:それってもしかすると、向こうから歩いて来る人を避けようと思って、右に避けたら相手も右に避けて、自分が左に行ったら相手も左に行ってしまって、どっちに行ったらいいのかと、動けなくなってしまうような状態に近いのでは、という気がするんですけど・・・・・・。

渡邊:それは、先ほどの話は「自分と自分」ですけれども、向こうから歩いて来る人とのズレというのは、もしかしたら、(自分と他者との)その0.2秒の差などで選択できなくなってしまって、ブロックしてしまうということかも知れません。

土居:じゃあ0.2秒を超えると、また選択できるようになるんですか。

渡邊:それは「自分とは関係の無い音」になるんですよ。

鎌田:そこは面白いね。

渡邊:「自分のフィードバックだ」という感覚の、ぎりぎりの一番遅いところ、という。

鎌田:じゃあ歌を唄っててもできなくなるんですね。神道ソングライターとしては困ってしまうね(笑)

渡邊:唄えなくなると思います(笑)。

井上:学生に時々やらせるんですけど、「一秒前を思い出し続けなさい」と。まあ「一時間前」からだんだん短くして、「一分前を思い出してください」、次に「一秒前を思い出してみてください」、「0.1秒前を思い出してみてください。何が起こりましたか」と。それで、いつごろから「私が~している」という感覚が消えましたか、と問いかける。つまり、「私が~している」というナラティヴをもった自我が成立するためには何秒かかりますか、ということについて調べてもらう。そうしたこととも、関わっていますね。

鎌田:他には、いかがでしょうか。――大きい問題提起として、「クオリア」論に対して、存在というか、潜在的・行為的志向性みたいなもの、そういうところで出てくるものが重要なんじゃないかと言われましたね。それは、今回の渡邊さんの発表の非常に重要なポイントの一つだと思います。それから、先ほど、普通は主体と客体とか、主観と客観というふうに人は世界を見ていて、これは常識的な主客二分論になっているのだけれども、東洋の思想は主客一元論みたいなところにいってしまう。でも、渡邊さんの理論は、そういう哲学的、或いは宗教的な話ではなくて、「半主客相関論」みたいなところにいっているわけですね。そこのところが、凄く面白い。「半主体」というのか、半主観的な部分。メルロ=ポンティの言葉でいえば「間主観」ですが、でも、もうちょっとそれを操作的にというか、工学的な観点から説明しようとしている。或いは装置を作って、それを実験しようとしている。そこが非常に新しいところかな、と思います。

井上:岡田さんのお話を聞いて僕は、「関係性の中から生まれてくるものがある」といったようなことを仰っていたように思ったのですが、今の話を聞かれていて、何か御意見ありますか? 例えば、クオリアというものを内在的なものとするのか、それとも関係性の中で集合的に現れてくるものとするのか、といったことは・・・・・・。

岡田:いや、僕は深くは理解できないので・・・・・・。

鎌田:この辺のところは、これから凄く重要な議論になるところではないですか? この、「質感とその存在」というところ。

渡邊:はい、そう思います。ただ、この問題自体は、フッサールとかそういった人たちによって、言われているとは思うのです。それを、どう扱っていくかと・・・・・・。

鎌田:現象学が言っていることを、もっと違うレベルで証明する。先ほども出てきた、evidenceということに関わります。evidence的に、装置なり、実験なり、先ほどの前庭感覚の刺激であるとか、そういったものを通して、もう一回きちんと考えていこうということですね。そうすると、空海がやっていたことやその理論と、フッサールやメルロ=ポンティの理論と、そして今の渡邊さんがやっていることは、かなり共通した土台の中にあるものとして見えてくる。そういうことですね。

井上:たしか理研の人が猿を使った学習の研究をしていて、そこで学習の中で「関係性」ということがどのように関わってくるのか、というようなことをやっていたような記憶があるのですが、ちょっと後で確かめてみたいと思うのですけれども、その辺りとも繋がってくるように思います。

鎌田:先ほどの、「夢でものを見る時と、覚めてから実際に眼の前にあるものを見る時との、感覚の違い」という話ですが、それは、夢のほうが濃密だ、ということですか?

渡邊:いや、どっちがどっちだかわからなくなってしまう気がするのですよ。いま「ブレインマシーン・インターフェース」というのがありますね。脳に線を繋いで、そこから脳の波形でロボットの手を動かしたりするという、そういったものがあるのです。そうすると、そのうちに思っただけで声になって出て行くとか、そういうインターフェースもたぶんできるんですけど、それをどんどん進めていって、思っただけで誰かに電話がかかる携帯電話があったとします。それで、そんなふうに「思っただけで誰かと話せる」というインターフェースができてしまったら、それは、どこまで本当に「人と話している」ことになるのだろう、ということが、自分の中では疑問になっています。(そうした場合に、)相手の存在というのはどこまで担保できるのか。今の携帯電話であれば、電話の向こうに人が居るんだと、まだ思えるけれども、だんだんそれが小さくなって、身体に付けられるインターフェースになってしまった時に、どうなるのかと・・・・・・。

鎌田:「マトリックス」の世界ですね。

上林:それについては、雑誌の寄稿論文でも触れたのですけど、自分が全部脳だけになってしまい、相手も脳だけになってしまって、お互いが脳だけの会話をしたときに、いったい相手の身体というのはどういうふうに認識することになるのかとか、「手を上げる」といったイメージをつくれるのかどうかとか、そういったことを考えますね。仮にそういうことはできたとしても、じゃあそういう頭の中で描いている身体でトレーニングをしたときに、筋肉などは発達するのかどうかとか。

鎌田:それは発達しないでしょう。

上林:ですから、そこが境目になっているんじゃないかと・・・・・・。知覚しているということと、実際に動かしているということとの。実際に動かし、感じていることが反映されないということ、そこがさっきの「夢の中にあるもの」と「実際に目の前にある存在」の違い、ということに繋がってくるのではないかと思うのです。僕は、そういう夢を見たことがないのでわからないのですけど。

渡邊:まず何より「ここにずっしりある」ということが大事かな、と、ちょっと思っていたんですけれども、(むしろ)「この向こうに相手が存在できる」という(ことのほうが本質的なのかも知れない)。別に本当は無くてもいい筈じゃないですか、もし(その携帯電話が)小さくなって、体内に埋め込まれるようになってしまったら。

井上:統合失調症の人たちが身体をどういうふうに感じているかということとも、関連してきそうですね。つまり、眼が覚めた時にも夢を見ている時と同じであるというのは、それを上手く考えていくことで、輪廻転生であるとか、或いはアルツハイマーになって記憶障害を起こして、アイデンティティーが失われた時に、ならば「誰」になるのか、といった、その辺の身体性の問題とも関わってきそうです。

魚川:渡邊先生は、先ほどクオリアの問題と関連させつつ、「感覚している」ということと「存在している」ということは別だ、と言われましたが、ならば、「存在している」という情報の源泉は何になるのでしょうか? クオリアの場合は、感官ですよね。眼耳鼻舌身という五感がセンスデータを受容して、それが情報の源泉になる。では、「存在」という情報は、何から来ることになるのですか? 例えば、先ほどの御発表で言えば、画面の白い部分と黒い部分をマウスでなぞるときに、それぞれ何か「違う」という感じがする。「それ」を、或る意味での「存在」の感覚である、というように見ていらっしゃるわけですか?

渡邊:例えば、潜在的というか、志向的というか、つまり、「自分の身体と関わりをもてる」ということを想像できるか。いや、「想像できる」というよりも、そこに自分の志向と、それに対する潜在的な行為の可能性みたいなものを感じられるかどうか、ということではないかと思っているのですが。つまり、「向こうの物語」ではなくて、自分にとってcriticalというか、そういう感覚かと・・・・・・。

魚川:それは、例えば夢には無い、ということですか?

渡邊:夢の例がどこまで適切だったかはわからないのですが、例えば(画像を示しながら)ここで僕が少し書いていることですが、アマゾンでクリックしている瞬間、というのは――これは僕の世界での話ですけれども――、買い物に行って本を手にした、そのずっしりとした瞬間、というのに、僕の中では変わったのです。アマゾンというものの存在が、僕の中で。いま言っていることは、そういうことに近いのですけれども。

鎌田:夢の世界がアマゾンの世界に当たるの?

渡邊:夢というか、ネット上の、外部の対象世界・・・・・・。

鎌田:でも、逆が有り得るんじゃないですか? つまり、ネット上の世界のほうに濃密なリアリティがあるとか。或いは夢の側に圧倒的なリアリティがあるとか。それで、現実にそのものが来たときに、何か希薄な感じで、何も感じないという場合もある。「これ何?」というような。「剥離感」というか、そういった「実感が感じられない」という状態。

渡邊:僕はどちらかというと、そのアマゾンの本を持った瞬間のリアリティ、ということ(を強く感じますね)。逆はあまり感じないので、だからそれに関しては何とも言えないのですけれど・・・・・・。

井上:何年か前の映画で、カメラ会社の人が、或る人のことをずっと、盗撮みたいなことをしていて、その人は自分が普通に生きていると思っているんだけど、それは実験室の中で生かされていて、最後に「神」と思われていた人が実はプロデューサーだったという、そんな映画をアメリカで見た記憶があるんですが、それをいま仰ったことで思い出しました。

魚川:ところで、私の確認したかったことなのですが、結局のところ感覚の源泉というのは感官、センスデータですよね。ですから、全ては当然のことながらクオリアであって、それゆえ「存在」という感覚をつくるものも、もちろんクオリアでなければならない筈だということになる。そうだとすると、渡邊先生の言われていることというのは、つまり「存在」というものは感覚情報に対する「解釈」という形で顕わになる、ということなのでしょうか?

渡邊:クオリアというのは、たぶん共時的というか、瞬間の問題なのかも知れないと思うのですけど、「存在」のほうは、もう少し時間的なものを含むような気がするんですよ。それに「ぐっとくる」というか、これも変な言い方だけれども、或る種、女の子が「ああ、この人と付き合ってみたい」と思った瞬間の相手とか、そういう感じですね。上手い言葉が見つかりませんが・・・・・・。

鎌田:でも茂木さんが言っている「質感」というのは、「存在」のレベルまで入っているのではないですか?

渡邊:そうですね。「クオリア」という言葉は、誤解を招きかねないところがあります。

鎌田:彼の問題意識の中には、「存在」のレベルまで入っていると思うのですけど、そこのところの言葉の使い方は人によって微妙に違いますね。

渡邊:茂木さんの話は、「質感」プラス「存在」ということなんですけれども、ただ、述べ方としては、「質感」のほうに力点が行ってしまっているなとは思います。あまり「存在」のほうの話はしないですね。

鎌田:そこで止まってるのかな。

渡邊:そうそう。

鎌田: だから、本当は「存在」のほうへ入って行きたいと思うんだけれども、その方法論が自分の中で充分に練り上げられなくて提示できない状況なんじゃないでしょうか。――ということで、そろそろ閉会の六時半に近づいていますが、皆さんから他にご質問なりご意見なりがあれば是非。

上林:この話の続きが聞きたいですね。

鎌田:続きは懇親会がございますので、そこでも話しは十分にできます(笑)。――今回の研究会では渡邊さんを含めて三人の方にお話をいただいたわけですが、テープ起こしをしますので、その原稿をリライトしてもらい、すぐHPに掲載していきたいと思いますので宜しくお願い致します。それから、来年の三月に『モノ学・感覚価値研究』第二号を出します。そのとき、それを更に修正していただき、より明確な一つの論考にしてもらって、それを収めた雑誌を発行したいと思いますので、これまた宜しくお願い致します。――それでは、渡邊さん、どうも有り難うございました(拍手)

2007年7月10日 上林壮一郎:「物とモノのインターフェース」(2007年5月20日実施)

1.「二」の問題 -卑近な日常の物と霊性をどこまでつなげられるか?

デザイナーは物や、物に付随する現象を具体的にデザインするものづくりの立場にいます。直接手で物を作るわけではありませんが、物に寄り添い、物に近い所にいる立場です。鎌田先生の「モノ学の構築」によれば、モノは物にも者にもそして霊にまでなる、それら各々でありながら各々を超えた何かであります。デザイナーはその中で物質である物に深くかかわる仕事をしていますが、その言い方を借りるならば、私は物をデザインするとき単に物の便利さや使いやすさだけでなく、物の中や物の背後に物質以上の「モノ」を感じながら、「物」と「物を超えたモノ」をつなげようとしているといえるでしょう。そこでは、物とモノとの境目のつなげ方:インターフェース感覚が重要になってきます。このことは関連する次のようなさまざまな二つの状態の関係においても同様です。

人間と自然、内と外、表と裏、在ると無い、意識と無意識、触れるものと触れないもの、肉体と霊魂、生と死、など以下に述べていくように断絶しているかのように見える二つの異なるものをつなげる方法としてデザインを考えています。これは言い換えれば「二」の問題といえます。

ここでは、私自身の作品の変遷の紹介を通して、自分がどのように物とモノとを融合させようとしてきたか、そのインターフェース感覚を感じていただければ幸いです。

モノとのかかわりという観点から、この20年ほどの私の活動を以下のように一覧にしてみました。ここには必ずしもデザイン活動だけではなく、そのデザイン活動を準備した下地と呼べるようなものも含まれています。

| テーマ | モノとのかかわり | |

| 登山・ワンダーフォーゲル | 山中の気配 | |

| 修士論文:生活を芸術化する世界観 | デザインとは、現世とは | |

| いけばな | 自然と人工 | |

| ITインターフェースという見方 | 見えないもの、触れないもの | |

| Back Space | 背後との融合 | |

| PRESENCE | 存在と非存在 | |

| 暗いあかり | 暗い意識、希薄な存在 | |

| HIDDEN FURNITUTRE | かくれた次元(潜在意識)の家具 | |

| CONTEXT project | コンテクストなき現代日本 | |

| CONTEXT DESIGN WORKSHOP | 背後の文脈とつなげる生活 |

2.山

私のインターフェース感覚の始まりとして個人的なことから話を始めさせていただきたいと思います。学生の頃、よく山に登っていました。山は土という物質の塊ですが、それ以上のモノです。山の中をさまよいその気配を感じながら、山を征服するのではなく、この山や自然と一体化したいと考えていました。どのようにすれば山に溶け込めるか。それは自然に対する態度をどうするかという問題でした。また、街へ帰れば山とは違う都市の暮らしがありました。それは都市の問題でもありました。

3.修士論文:生活を芸術化する世界観 *1

この論文は、私のデザインに対する考え方の基本的な糧となるものです。人智学のルドルフ・シュタイナーと世界救世教の岡田茂吉という二人の霊的思想家の生活芸術思想を比較研究したものですが、一言でいえば「即」の思想です。生活と芸術、生活と霊性を分けて考えずに、生活即芸術であり、霊性であるという考え方です。深いところで自然と人間、自然と都市の暮らしをつなげることがデザインによって可能ではないかという方法論的可能性の探求でした。この後に続くデザイン上のさまざまな具体的試みは、この研究をベースに表現の方法を探ったものだともいえます。

4.いけばな

山登りと並行していけばなをやっていました。いけばなというのは自然の中にある草花を取ってきて、自然の状態とは違う感じで、家の中に置いて鑑賞する造形活動ですが、それは一体どういうことなのだろうかと考えていました。

最初の作品(img.02)は、自然と生活の境界がテーマです。普段の生活には多くの具象抽象の壁があって、見えない世界とは区切られています。しかし花を生けることでその日常の壁に亀裂が入り、異界が侵入してくる。花は二つの世界をつなげる働きをしているというイメージでした。珍しい花を珍しく造形することが問題なのではなく、生けるとはそもそもどういうことなのかが問題でした。

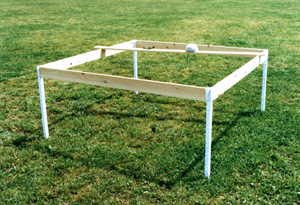

あとの2点は両方とも屋外で行われた展覧会です。いけばなは自然物を室内に生けることだと思っていたので、室内に生けるように生けても意味がないと思いました。そこで両方ともフレームをつけました。ひとつは、自然に生えている木の枝を生けどるように箱を作りました(img.03)。公園の木なので一切加工していません。もう一つは、能のミニマルな舞台装置にヒントを得て、白木と晒で囲いを作り、アイリスを1輪横たえたものです(img.04)。内にもってくるのではなく、外へ出かけてゆくところでは場を作ることが、花を生けることになるのだと考えました。内と外の関係について、自然と生活の関係について考えていました。

img.02

img.03

img.04

5.初めに物ありき

デザイン上の根源的存在論的な問題に次のようなものがあると考えられます。

デザインと物について考えるにあたって、人間にはできれば肉体はないほうがいいとか、別の形態の肉体の方がいいとか、ものはできればないほうがいい、といったように現状を否定するのではなく、この生命を授かった物質世界のあり方を肯定するところから始めたいと思います。つまりこの世界に物や肉体がこのような形で存在するからデザインするのだ、というように。

6.BACK SPACE

6.1.BACK SPACE リンゴの箱

デザインは表面を飾ることだと思われがちです。しかし虚飾になってはいけない。大切なのはその裏側にあるものを問題にすることではないでしょうか。裏側は見えていないけれど表を支えているものでもあります。けれども単に裏返すことではなく、表と裏の関係を含めて表現すること。いつから裏に興味を持ったのかは思い出せませんが、いけばなの作品ではすでに、見えない世界、都市の日常とは別次元の世界としての自然界が重要なテーマとなっています。

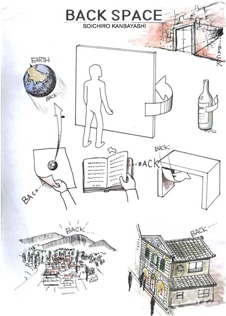

BACK SPACEという言葉は、留学先のデザイン学校 *2 で「空間のコンセプトを表現しなさい」という課題 *3 に対し、考えたものでした。多国籍混合の10人余りのグループで、いろいろな空間コンセプトを形容詞で考えました。他には、以下のような候補がありました。

Imaginary Space

Modulated Space

Shadow Space

Combined Space

Synergetic Space

Meditative Space

Global Space

Intangible Space

採択されたBACK SPACEは卑近な具体性とイメージ豊かな抽象性をあわせ持つ言葉した。コンセプト模型を製作するに当たり、空間コンセプトを以下のように定義しました。

・常に主体に対して、何かの反対側にあってかすかに意識される空間

・主体自身の背後にあり意識されている空間

・習慣的に正面と背後を持つものでその背後の空間

・自分と関係の弱いものなど、意識から遠ざかった空間。

遠い過去の記憶・引出しの奥・箪笥の裏・勝手口・端の方・ドアの反対側・ボイラー室・トイレ・太陽系の外・汚れた空間・準備室・舞台裏・最も奥の部屋など

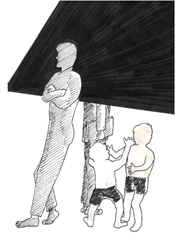

こうした定義を補うためにいくつかイラストを描きました(img.05)。図06(img.06)は、そのうちの一つです。低い部分はあいている壁のイメージです。子供にとっては存在しない背後空間も、背が高い大人にとっては背後となるような壁です。

他には実験的な模型も作りました。次の項で紹介する、キャンドルと水による模型も提案しましたが、最終的にグループで制作したコンセプトモデルとしては450mm角の黒い箱とハーフミラーとリンゴを使ったものです(img.07)。立方体の開口部付近にハーフミラーが取り付けられ、ミラーの手前に置いたリンゴの一辺がミラーに映っています。少し不思議なのは、手前のリンゴはひとかけらなのにミラーに映ったものは丸ごと1個のリンゴになっていることです。これはハーフミラーの背後つまりBACK SPACEに仕掛けがあるからです。背後には実は手前にあるリンゴ一片の残り全部のリンゴが置かれています。そしてスイッチを入れると内部に隠された照明で照らされてハーフミラーを通してその実像が透けて見えてきます。それが、反射像と重なることで一つの完成したリンゴになるという関係になっています。

ここには、手前側が普段認識している世界で、背後が認識していない世界という見立てがあります。しかし、あるきっかけでその背後に光があてられると背後は手前の世界と融合して一つの全体を作るのですが、その全体像のうち実像は背後の像で手前の像は虚像として参加しているわけです。どこかメルヘンの構造を思わせるような構造がここには現象しているといえるでしょう。

img.05

img.06

img.07

6.2.FIRE&WATER *4

前述のキャンドルと水のイメージが融合するという装置が、キャンドルたてとして商品になったものです。これは白いキャンドルと水が入ったガラスシリンダ、薄い板ガラス、それらを固定する台座から構成されています。キャンドルに炎を灯すと、火のついたキャンドルは板ガラスに反射して、水の中に立っているように見えます。

そしてここにもリンゴの箱と同様の関係が重ねられます。すなわち手前にある炎は物質的なものや知性、顕在意識を象徴するもので、背後=BACK SPACEにある水は霊的な世界や潜在意識を象徴しています。このキャンドル立てに起きている日常的な物理現象の中に、2つの異なる世界が相補的にひとつに融合するイメージを象徴的に見ることができます。

融合したイメージを見ている人にとって炎はガラスに映った虚像であり、水が実像であるという点は先ほどのリンゴの箱と同様です。

この作品は物とモノのインターフェースを考える上で指標になるような作品としてとらえています。

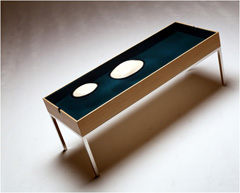

6.3.ロビンソンのテーブル *5

船便のことをサーフェス便といいますが、海の表面である海面は海中と海上のインターフェースです。このテーブルは、海に浮かぶ島という現象を海中と海上をつなぐ存在として捉え、海のもつインターフェース性をテーブルの持つインターフェース性に重ねたものです。透明で深いブルーグリーンのテーブルトップは、海面に見立てら、海底(テーブルの箱の底面)から盛り上がる山は、ガラスにあけられた穴を超えて海上(天板の上)に島として出現します。海底に宝が沈んでいるように、ガラス天板の下に大切なものを沈めておくことができます。引出しというBACK SPACEにしまってしまうと完全に見えなくなってしまいますが、このテーブルのBACK SPACEはうっすらと見えています。島はそれを常に暗示しています。

6.4.都市と自然 ―都市の隣にある自然

「地平線の都市」 *6

img.10

img.11

img.12

都市に対して地方あるいは自然はBACK SPACEです。

「地平線の都市」は、理論上の都市提案です。これは、現代の電脳化都市に対する、農業、自然、田舎などこれまで相容れないものとされてきたものを同じ空間に融合させる脆弱な都市を提案せよという課題に対し構想されたものです。幅100m深さ8mの格子状の運河網に住宅や商業施設が浮かんでいます。その屋根のレベルは地上と同一で草地になっているので、屋上にあがると地平線が見渡せる都市構造になっています。これまでの摩天楼密集型の都市が自然と乖離してきた大きな要因の一つを、自然の文脈としての大地の隠蔽であると捉え、大地の文脈の基本である地平線が見える都市というものを構想しました。地平線は、私たちが地球あるいは大地という環境空間基盤の上に生きているということを示す生活圏の座標軸です。地平線という座標軸=BACK SPACEが、すぐ屋上にある都市の提案です。

6.5.東洋と西洋 - 互いに背後にある関係

「寿司 割烹 羆」

ミラノの日本食料理屋 *7 の内装デザインのテーマはイタリアにおける日本でした。イタリアらしい4mの高い天井、煉瓦のアーチ、石の柱などを残しつつ日本食に合う空間を作ることが課題でした。そのために最も重視したのが、その境界面である高さ2600mmのレベルに凸凹の庇を設けたことです。庇の上部を西洋空間、下部を日本空間と位置付け、それらを区切る庇を入り組んだ輪郭とすることで図と地を曖昧にし、互いに図になり地になるような関係性をつくることを目指しました。人間は図を意識するときは、図を図たらしめている地には気付きにくく、BACK SPACEとなります。イタリア人の工事担当者は、イタリア人はレンガが好きだから煉瓦のアーチは隠さない方がいいと言っていましたが、あからさまに見せるのではない見え隠れの感覚というのはイタリア人にとって不思議に感じられるのかもしれません。

7.存在と非存在 PRESENCE *8

7.1.物があるとはどういうことかを感じるために

1997年、1998年と2年連続で「存在と非存在」をテーマにPRESENCEという展覧会をミラノで行いました。

物が「ある」とか物が「ない」というのはどういうことか。その西洋哲学の根本問題を、西洋社会の中に身を置きながら考えてみました。この場合非存在というのは全くの無を表現するというよりも、「ある」という観念を揺るがすようないろいろな在り方を探る試みです。物的存在と空間的存在の比較、物のアイデンティティ(あり方)の変容、存在感のあるものとないものとの対比、疑似存在感などをテーマにデザインしました。

7.2.「ある」と「いる」 ― 物と空間 プロダクトと建築

IL SOLE E LA LUNA (太陽と月の時計) *9

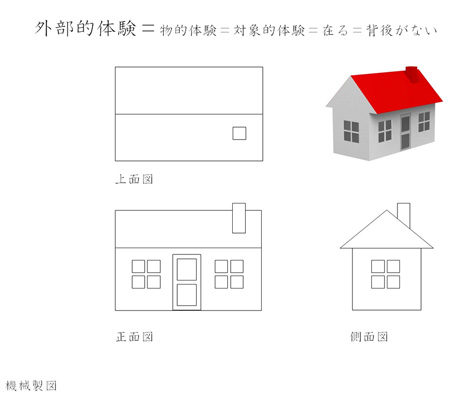

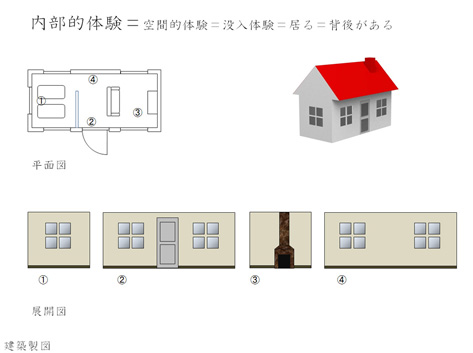

通常プロダクトデザインやインダストリアルデザインというと、中身の詰まった単体の物体をイメージします。一方で建築などの空間デザインは、物の外観よりも内部の空洞の感じ、物に囲まれた感じが主体となります。それは図面の描き方にも表れています(img.15) (img.16)。機械製図が形状の特徴を正面、上面、側面の3面で表現するのに対し、建築製図では、主として平面図、展開図で空間の特徴を表現します。外観を表す場合も正面図、上面図、側面図の代わりに立面図、配置図となります。

img.15

img.16

プロダクトでもドアハンドルや照明器具などのように空間に付帯するものは比較的中間的な存在となります。しかしどこにでも置くことが可能なプロダクトは空間あるいは特定の場所とは切り離されています。それはかつて建築の一部だった絵画や彫刻が額縁や台座を得て売買されるようになった状況に似ています。場所から切り離されることによって自由になった半面、置かれる場所に関係なく物単体で完結してしまい、台座の上にのせたくなるような製品も少なくありません。それは、美術品のように鑑賞されるためのもので、日常空間の営みの中で体験される存在ではありません。

そこで、もっと空間的な存在のプロダクト、離れたところにおいて関係性の中で1つの機能を果たすようなものはできないかと考えました。

この時計(img.17)は、そのような考えのもとに発想されたものです。つまり短いほうが短針で時間を表し、長いほうが長針で分を表しています。

img.17

筒状になっているのは、これを壁に掛けることで壁の向こう側からこちらにつながっていてそこから針が飛び出しているようなイメージを抱いていたからです。また、2つの筒を同一線上に配置することで、長いパイプを切断したような関係を作ることもできます。時計の掛け方によって空間との関係性をつくることができるようにデザインされています。

7.3.空間的物 機能と形態 プロダクトと建築

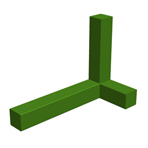

COLON *10

20世紀の初めのころから、最良の形は最も機能的にデザインすることによって自ずと決まると考えられてきました。けれどもここではその前提の反対を試みています。すなわち形を先に決めてしまうのです。あとから機能をその形にはめ込むという状況は、形態によってそのアイデンティティが特定しないということです。ある意味で現在のIT機器にも同じような状況が起きています。つまりほとんどのIT機器は、直方体の箱であってどれがHDDでどれがDVDかもう区別がつかなくなっています。しかしこのコロン(img.18)は直方体ほど均質ではなく、特徴をもった形態をしています。そこが単なる均質形状のものとは異なる点です。すなわちコロンはその形がXYZのカルテジアン座標のような形をしています。そのため形状自体に、上面や底面という方向性がなくニュートラルになります。上下左右が決まっていない形状です。しかしある性質をもった形状でもあり、部屋の隅に置けば床、壁、天井というXYZ空間に連続して行く極めて数学的な3次元形態をしています。そのため、テーブルにしても照明にしてもこの形状を動かす時、それは個々の機能を操作しているつもりでも実際は空間の座標軸を動かしているということでもあるのです。

img.18

COLON L-201

軸線上の小口に電球が埋め込まれた照明です。コロンと転がし置き方を変えるとスイッチが入り点灯します。まさに座標系を切り替える(スイッチする)ことがスイッチになっているわけです。形態がスイッチという機能を誘発しているともいえます。

COLON SP-101

これは無指向性のスピーカーです。コロンはもともと空間を作るXYZの形をしているため、このスピーカーは音によって場を作るだけでなく、形によっても場を作ります。また置き方によって音の感じも変化します。

COLON TR-101

これは、通常のコロンの形状に、円盤を取り付けることでサイドテーブルとして機能するものです。円盤部分は取り外して他の足の断面部に取り付けられるので3段階の高さのサイドテーブルとして使用できます。この3段階には、西洋的なテーブルの高さと日本的なお膳の高さとその中間の高さという関係が設定されています。

7.4.存在のコントラスト

AMBIVALENCE *11

DOVE *12

悠久の時を越えて変化しにくい石のようなものとすぐに溶けてしまうキャンドルというものを一つの形態の中に収めたとき、あるいは、ボリュームのある木の塊とそれに敷かれた光という存在、これら2つの物の存在のあり方のあまりの違いにとまどいを感じるのはなぜでしょうか。キャンドルも光も、存在していますが大理石や木塊とある関係で並んだ時に、存在するものと存在しないものの違いをイメージさせてくれます。あるいは物と、炎や光というエネルギーとのコントラストを見せつけます。キューブの中に併存することで、燃え尽きた後の存在の名残がより一層心に残ります。木の塊に踏みつけられるという関係性の中で、光に重力というイメージが与えられます。

7.5.光の結界

PAGURO *13

西洋の重厚な壁に囲まれた空間に対して、この光の線で描かれた仮想の壁は自在に動かすことができますが、物体としては存在しない壁です。この光の線は、敷居のような箱の中に光源があり、それがわずかなスリットからこぼれ出て空間に投影されることでできています。敷居の向きを変えると四角いラインも空間に合わせて変形します。見えない平面上にも光はありますが、壁に当たって初めて視覚化されます。壁は見えませんが、光の壁はそこにあることになります。しかし、視覚的には輪郭だけが頼りとなります。光は、物とモノの中間のような存在ですが、このパグーロという作品はその様態を身近に体験できる道具です。パグーロとはイタリア語でヤドカリという意味です。空間を借りて機能するからです。

8.HIDDEN FURNITURE *14 かくれた次元 高さ、地形、鏡

人間と空間とのかくれた構造を生物学的、文化的にとらえた、文化人類学者エドワード・ホールの「かくれた次元」という本にならい、私なりのかくれた次元として、身体と高さ、鏡、地形という切り口で家具をデザインしました。

重力によって、床、天井などと規定された日常の住空間において、高さの問題は平均身長を基準にして数センチ単位で指標があります。普段何気なく使っている家具や階段、ちょっとした段差やフェンスも少し高さや角度が変わると違和感を覚えます。また、物をのせるべきところでなくても、ちょうど良い高さであれば思わずものを載のせてしまいますし、腰かけてしまいます。こうした行為は、物と人間の身体との相関の中で決められるもので、特に意識しなくても身体が暗黙のうちに知っているという点で、かくれた次元に属する現象です。日常の繰り返しは、人に微細な凸凹を見分けさせます。このヒドゥンファニチャーシリーズは日常の中に眠っている言葉にならない感覚を、物によって少し呼び覚ますような家具です。それは、物が人の身体を通して、意識というモノに刺激を与えているといえないでしょうか。

LIBRERIA SEDUTA

同じようなベンチの形状でも、高さによって機能が変わるということの不思議さを利用した本棚です。仮にAという形状が床に置いてあるときはベンチと呼ばれ、(少し小さくしてはいるが)高い位置に取り付けられると棚と呼ばれます。できるだけベンチの印象を残しつつ、他の機能としてアフォードするようにデザインしています。それは高さというファクターに起因することですが、人間の体の構造というかくれた次元を刺激するようなデザインになっていると考えています。

SCALA

この家具も高さをテーマにしています。なめらかに連続する面が階段状に降りています。これも高さが変わるということだけで機能が変わっていくということを中心においた家具です。食前酒を飲むようなカウンターの高さと、ダイニングテーブルの高さと、寝椅子兼ダイニングチェアの高さに設定されています。

ALICE

鏡は昔から不思議な道具です。鏡に映る世界は極めてリアルな映像であり、それがすでに異界ですが、重要なのは単にバーチャルということではなく、映っているのが板状のものの表面の現象であって、その板状の物の背後というのが板の手前側に対する背後であると同時に鏡の中の世界でもあるという二重性です。小物入れとしてステンレスの筒が鏡を貫通して取り付けられていますが、その中に手を入れるということは板状の鏡の向こう側へ手を突っ込むことであると同時に鏡に映る世界の奥行きへ手を入れてもいるわけです。それを感じているのは身体の奥行きを感じる次元の感覚です。

EURASIA

人がよく利用する土地ではその利用に応じて、○○尾根や○○乗越し、○ヶ淵などと地名がつけられていますが、初めて訪れる人にはただ見分けがつきません。地形のようなものは大地だけでなく、丸めた紙のしわにも、このテーブルにも認められます。これらのしわや窪みにはまだ地名がついていません。しかし、日々の暮らしの中でなにか有用なことに利用していくうちにその特徴が記憶され、あるいは名称がつけられるかもしれません。なんでもない物は名称がつく前は意識化されていないという意味でかくれた次元に属しているのではないでしょうか。このテーブルは使っていくうちにかくれたものと次第に親しくなっていくためのテーブルです。

9.暗いあかり*15物と暗い意識

暗くすると見えてくるものがあります。あかりの暗さは意識の暗さにつながります。ふつう明かりが暗くなれば物がはっきりとは見えにくくなってきます。しかし、そのとき何か別の感覚が呼びさまされるのではないでしょうか。

これらの照明は、明るくなりすぎた現代生活への問いかけとして、5Wという暗いあかりをテーマにデザインされたものです。

REM

この照明は枕屏風の内側全体がほの暗く光ったようなあかりです。深い眠りに入る前にREM睡眠状態があるように、いきなり部屋を暗くするのではなく、いったんほの暗くしてから眠るための照明です。あかりのグラデーションは意識のグラデーションを演出します。

LOST LIGHT

これは紙くずのようにまるめた特殊な紙を照明にしたものです。紙くずは、捨てられた瞬間、意識から遠ざかります。しかし、コンピュータのゴミ箱のようにまだ完全に削除されたわけではなく思い出せば取り出すことができます。紙くずの照明は物が物でなくなる瞬間にふっと救い出されたような、物のエッジにあるあかりです。それゆえ暗いあかりが似合うのです。

DARKMAN

デッサン用の人体模型を改造して頭部を暗い電球に取り換えたこの照明は、まさに知性と光が重ねられています。DARKMANは、普段あまり意識を向けない部分、すなわち意識にとって影になっている部分に、たとえば部屋の隅などに置きます。このあかりも物として認知されにくい対象を照らし出します。あるいは、認知されにくい場所で灯っているといえるかも知れません。あくまでもそっと弱く・・。

WATER LIGHT

水が出るべきところから光が出ることによって水と光という陰陽対極にあるイメージを重ねています。蛇口の先に手をかざすと水が出てくるという条件反射に慣れているほど、そこから光が出たときに光を濡れない水のように感じるでしょう。水と光を重ねるという象徴的な現象という意味では、BACK SPACEのところで紹介したFIRE&WATERという作品と共通しています。この照明をデザインしたのが1999年でしたが、その後何回か同様のアイデアを各所で見ました。水道の蛇口というタイポロジーは水という物を他のモノ(ここでは光)へと置換する衝動を誘発しやすいのかもしれません。

TOILETTO LIGHT

トイレという場所も屑カゴ同様排除の場所です。そこは実際に別の世界への出口でもあるのですが、日常空間ではできるだけ意識されにくいように設計されています。意識されなくなった物はもはや物ではないと考えると、屑カゴ同様ここも物の墓場です。そんな物としての存在感が弱まった空間に、最も弱い物の一つであるトイレットペーパーがあります。なにしろ水に溶けてしまう紙なのです。弱い空間を照らすにはこれほどうってつけの素材はありません。しかも、このランプシェードは、まるで物質がエネルギーに変換するという相対性理論の様に紙を使った分だけ明るくなるのです。

UTSUSEMI

ティッシュペーパーのように薄い美濃和紙を使った行燈です。ただ、普通の行燈と違うのは、光源がシェードの中心ではなく、面発光する底面にあることです。光源は確かに底面なのですが、空洞を抱え込んだ和紙が皮膜として光っているために、物としては何もないその空洞自身が光として存在しているように感じられる行燈を意図しました。

SLICE LIGHT

くしゃくしゃな和紙の筒にスリットから洩れた強い光があたると、その和紙の断面が光によって描きだされます。人体の断層写真を撮るMRIにも似ています。くしゃくしゃな和紙を眺めても月の形は見えてきませんがある個所に光を当てることによって月の形の断面が可視化されるというしくみをもった照明器具です。物の形は無数の断面の集合ですが、この和紙では月の形という唯一意味のある形が隠されています。意味のある形を探す作業はあたかもラジオのチューニングをしているかのようです。チャンネルを合わせなければ存在が認識されないモノは、テレビに対する番組映像のように、物にとってはすでに次元の異なる位相にあります。それはメディアとコンテンツのような関係です。

10.物のコンテクストとしてのモノ

イタリアから帰って東京に住み始めたとき、東京には大きな欠如感を感じました。

個人経営の専門店が年々姿を消してゆく代わりに、マニュアル化されたチェーン店が街を覆い尽くしてゆきます。家庭では、親や祖父母からの世代を超えた生活文化の情報伝達の代わりにマスメディアの情報が氾濫しています。生活の関心は消費活動中心で、流行情報に意識を集中させられている人々。しかしその価値はすぐに陳腐化してゆきます。しかもこうした街並みや流行の変化は年々加速しています。

そうした生活においては、高速道路でスピードアップすると視野が狭くなるように、いまこの瞬間しか存在していないのではないかという閉塞的な気持ちになります。

グローバル化の進む昨今、イタリアにもそうした波は押し寄せていますが、スローフード発祥の国には、まだまだ古い町並みや、企業的にマニュアル化されない文化、あるいは社会インフラとしての先人からの生活の習慣は残っています。伝統墨守の弊害と紙一重ではありますが、そこに身を置くとここでは世界も人間も東京よりもう少し広いんだという気にさせられます。

商業のためのデザイン活動は、得てして今日の価値を陳腐化させる方法として利用されています。しかし、今の流行や借り物を追いかけるのではなく、また逆に伝統墨守にとらわれもせず、時間や空間や意識の大きな物差しの中で生き生きと生きていることを足元に感じ、大きな文脈(コンテクスト)の中でデザインを発想したい。大きな文脈(コンテクスト)を卑近な日常とつなげるにはどうすればいいのか。そんな課題がコンテクストという言葉とともに目の前に広がってきました。

自然と人間、生活と芸術、背後の空間、存在のあり方、かくれた次元、意識のチャンネルを変えることで聞こえてくるもの。これまでのこうした様々な活動でアプローチしようとしていたのは、日常の裏側にかくれていて、意識を変えることで聞こえてくるものの在り方でした。それは私たちが金もうけやショッピングやTVにフォーカスしすぎる日常の中では気づきにくい、大きな世界の深層や広がり;自然、歴史、文化、無意識世界、霊性の次元、そういったものとの関係です。逆にいえばそうしたギャップがあって気づきにくいものがコンテクストであり、コンテクストの上に日常生活が存在しているのです。最初に述べた「二」の問題は、言い換えれば「コンテクストの次元」と「日常」という「二」の問題でした。それは単に並列的な「二」ではなく、図と地の関係にある「二」でした。しかし、今その図と地の関係がゆらぎ、希薄になっています。図と地の関係をもう一度見直し現代にふさわしい方法でそれらをつなぐために、モノを具体的な物としてデザインによって日常の使用世界へと紡ぎだせないものか。物とモノの関係を、現象を手掛かりとして表現する方法はまだまだ研究される必要があります。現在はそうした課題にワークショップという方法も活用しながら探求しています。

ところで、最後に強調したいことは、デザインの舞台が単調に繰り返す平凡な日常であることです。またデザインの究極の目標は、それが見られることによってではなく使われることによってその価値を発揮するところにあるはずです。インパクトのあるものが必ずしも日々の生活の中で力を発揮するとも限りません。ちょっとした違いも何日も使っているうちに大きな違いとして感じられます。それゆえ、日用品のデザインは他の表現分野に比べ一見すると表現に抑制が利き、地味なものが多いはずです。その日常の平凡さや、日々繰り返すということの習慣性の風化力の中で、体験の積層によっていかにして生活そのものを芸術にしてゆくかという問題がデザインに与えられた課題だと考えています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注釈

*1 :平成3年度千葉大学大学院工学研究科工業意匠専攻修士論文 「生活を芸術化する世界観を求めて -ルドルフ・シュタイナーと岡田茂吉の比較考察を通して」

*2 :Domus Academy (ミラノ) 1996

*3:Space Evolutionby Andrea Branzi

*4 :製造販売 DILMOS EDIZIONI

*5:東京デザイナーズウィーク プロ作品展「テーブル展」出品作 2003 プロトタイプ

*6 : Domus Academy (ミラノ) 卒業制作 課題設定 Andrea Branzi 1996

*7 :寿司 割烹 羆 (ミラノ)2000/2007改装

*8 :PRESENCE展(1997) PRESENCE2展(1998) ミラノ

*9 :IL SOLE E LA LUNA1997 製造販売Domosphera (現在製造中止)

*10:COLON series1998プロトタイプ

*11 :AMBIVALENCE1997design by Akashi Fukumuroプロトタイプ

*12:DOVE1997プロトタイプ

*13:PAGURO 1997プロトタイプ この作品の原型は、コイズミ国際学生照明デザインコンペで銀賞を受賞したBERLINで、現在コイズミ照明株式会社から販売されている。

*14:HIDDEN FURNITURE20002000年のDILMOS edizioniのコレクションとして発表。身体と高さの関係に関しては、ル・コルビュジェが高さに潜む黄金律としてモデュロールという概念を提唱していた。彼はこの概念を用いて空間をデザインした。ここではその比率よりもむしろ高さによる機能の違いそのものへの不思議さを問題にしている。

*15:暗いあかり展 1999-2003 東京、岐阜、ミラノなど各地で開催されたグループ展。

2007年6月10日 原田憲一:「モノ学感覚価値研究第1号」へのコメント。(2007年5月20日実施)

鎌田様

以下は、原田が5月20日の研究会で行った合評のコメントです。

5月9日国立民族博物館で開催された比較文明学会関西支部(支部長:中牧弘允・民博教授)の第2回研究会で、三浦伸夫(神戸大学・科学史)会員が、「日本科学技術文明博物館構想」を発表しました。

20世紀はいわゆる「科学技術の時代」と言われ、そうした技術を背景に世界 的な規模で成立した文明が科学技術文明です。科学技術とは、物理学や化学の応用として発達した技術で、非常に普遍性が高い一方で、世界的規模で環境破壊と資源枯渇を引き起こす特殊性をもっています。

日本は、明治維新以降、「和魂洋才」のスローガンをもって科学技術を積極的 に導入し、非欧米圏では一番最初に工業化に成功しました。第二次大戦後は、さらに積極的に欧米の先進的技術を取り入れ、それらを独自に改良・発展させて、科学技術文明の花を咲かせました。しかし、その一方で、1960年代後半には「公害のデパート」と言われるほどに激しい環境破壊を引き起こしました。1970年以降の公害対策によって大気汚染や水質汚染はかなり改善されたものの、現在では二酸化炭素の排出や産業廃棄物の不法投棄や輸出、さらには有機溶媒などによる地下水汚染などの問題を引き起こしています。

そうした功罪を、日本における江戸時代から現代に至るモノ作りの歴史を踏ま えて、科学技術について総合的に考え、これからの技術文明のあり方に対する判断材料を与えるための機関が標記博物館です。

この博物館構想に関する議論で、日本人は欧米の先端技術を「新奇な技」とし て取り入れたものの、その背後にある一神教的な自然観は無意識のうちに排除している。その原因は、文明とその基層をなす文化はともに複合的な要素から成り立つシステムであるが、文明のシステムを構成する要素は、あたかもコンポーネントステレオの各パーツのように、互換性が高いからではないか。それに対して、文化のシステムは、人間の生き方により直接的に関わるものだけに、より複合的・重層的であって、それぞれの要素を単独で取り出して交換することは難しいのであろう、という意見がでました。そして、日本文明の特質を考えるためには、日本人のモノとの付き合い方を多面的に考えていく必要があるだろう、という結論に落ち着きました。

この議論に参加して、モノ学・感覚価値研究会を立ち上げた鎌田さんの卓見にいたく感心しました。そして第1号を読むと、自然科学から人間科学、宗教、芸術にいたる幅広い分野における「人とモノ」との関係性が多面的に語られています。すなわち、本研究会の第1ステージにおける成功を物語っています。

第2ステージの問題は、幅広い間口のなかから、どの分野を、また、どの方向 で深めていくか、ということでしょう。鎌田さんの舵取りに期待するとともに、研究会に参画する仲間全員にも課せられた問題として、各人が真剣に取り組んでいかなければならないでしょう。今後の研究会における研究発表を楽しみにしています。

2007年5月29日 2007年度第1回研究会 鎌田東二研究発表についての質疑応答(2007年5月20日実施)

原田:どうも有り難うございました(拍手)。私も1968年に青島の近くの海岸で友人と一緒に野宿したことがあります。

鎌田:68年? かなり早いですね。

原田:ええ、友人と一緒に焼酎を呑んで、浜辺で寝袋に包まっていました。夜中に地震が起きたらしくて、近くで「津波が来るぞ」と叫んでいる声が聞こえたんですが、酔っ払っていたので起き上がれなかった。だから、その時に津波が来たらそのまま死んでいたはずです(笑)。幸い、揺れが強かったわりに津波は来なくて、助かったわけです。松生さん、今の発表に対して、創造者の立場から、何か御意見ありますか?

松生:レジュメ1頁の3の④、「気配」はまた「波動=振動」でもある云々、というところ。それはすごく実感します。その場所に居ると、何か、表現しないと自分が元に戻れなくなるという、そういう感覚は、すごくよくわかります。それと、宮沢賢治の、小岩井農場が「そこ」なのではないか、という話。私も現地に取材に行ったことがあるのですが、「あ、ここやな」というのは、すごく感じました。

原田:やっぱり何か感じる?

松生:ええ。何か、物語から受ける印象と非常に近い・・・・・・。

鎌田:それは『銀河鉄道の夜』の印象、ということですか?

松生:そうです。

鎌田:それが、「そこ」だな、と。・・・・・・なるほど、でも、少なくとも二人いるということは、推測の蓋然性がより高まってきたということですね。強力な二人ですから(笑)。妄想力のある・・・・・・。

原田:他に小岩井牧場に行かれた方はいらっしゃいますか?

上林:私の行ったのが、小岩井農場かどうか、わからないのですが・・・・・・。

鎌田:牛乳つくってたら、そうです(笑)。

上林:雫石のあたり。

鎌田:そうそう。

上林:奥のほうに、古い建物があって、手前のほうはバーベキューなんかできる場所になっているのだけど、奥のほうに、明治時代くらいの建物がある。

鎌田:三菱系ですね、あれは。日本で最初につくられた牧場。

上林:僕が見たのは、そういうごく一部なんですけど、その「丘」(『銀河鉄道の夜』に、「牧場のうしろはゆるい丘になって」と描写されている)というのは、どこなんだろうと思いました。

松生:ところで、私は三輪山に登ったことがあるんですが、その麓に、穴師坐兵主(あなしにいますひょうず)神社というのがある。

鎌田:巻向(まきむく)じゃないですか?

松生:そう、巻向です。穴師坐兵主神社というのは、謂れもよくわからないし、そんなに綺麗なところでもないのですが、それでも、「そこへそこへ」と向かってしまう。

鎌田:ずいぶん奇妙なところが好きなんですね。まさにそこは「穴場」ですよ。

松生:そうですね(笑)、「穴」ですね。

鎌田:いま話に出てきた神社というのは、昔の石工の集団があって、日本の石垣の技術などは、そこの穴師に住んでいる人たちがつくったと言われているんですね。それで、そこにある神社というのは、本当に不思議な神社なんですよ。三輪山の西北麓にあります。滅多に人の行かない、シーンとした、まさに「奥の院」のような神社です。そこに行って、気持ちが揺らぐというのは、やはり奇特なことかも知れませんね。興味があったら、皆様どうぞ行ってみてください。その更に奥へ行くと、笠の荒神さんなんかもあります。私は三輪山の大神神社で神主の修行をしていたものですから、あの辺りは色々なところに行っておりますけれども、まさに「奥の院」的なところの一つですね。

・・・・・・それと、今の「創作の立場から」という話。石井君が、かつてML上で、自分の中で表現を迫るものがあって、それがおさまらないというようなことを問いかけたことがありましたね。

石井:はい。

鎌田:それで、その時に私は、「神道とは振動である」と応えました。「神道の真髄は振動にあり」とかと言って。それが、今日の問題そのものなんですよ。つまり、神社が何ゆえ神社たり得ているのか、と考えてみると、そうした「奥」の振動を古代人は感知して、そこから神社へと至る長い歴史的な過程が始まったのではないか。ならば一番の元は何だったのかと考えてみた場合、それがそうした「振動を感知する」ところから始まったのであるとすれば、その「振動」とは何かと言うと、それは「千早振る神のエネルギー」なんですよ。そういう話を私はMLに書いたのだけれども、石井君の問いかけは、どういうことだったのですか? それを表現しないと自分が変になってしまうという意味ですか?

石井:最終的には、そういうことです。メールで書いたのは、「色とは振動である」ということに改めて気づいて、そこから、ごく当たり前のことではあるのですが、自分がつくっているモノ、作品自体が(音が振動を有している、というのはわかり易いのですが、それだけではなくて)色も形も振動をもっている、自分の作品が色と形の響きとして無限に広がっていく。そういうことに気づいた瞬間に、「ああ!」という感動があったわけです。

鎌田:ちょっと、今のところをメールの原文で再現しておきますね。

(以下、モノ学メーリングリスト、2006年12月25日石井氏のメールより引用)

「松生先生や大西先生のお話は、つい先日からほぼ四年ぶりに絵画の制作を再開した僕にとっては、自分と照らし合わせて、考えさせられることばかりでした。

私事になりますが、先日『色の秘密』という文庫本をぱらぱらとめくっていたところ、常識としてしか捉えていなかった「色彩は波長(振動)である」ということに「はっ」とさせられました。色が振動であること、皮膚や筋肉が色に反応するということに、今さらながら衝撃を受けたのでした。

今まで、僕の絵を描くという行為は、

●自己の内に渾沌としている「何か」を画面にぶちまける。

●脳で見ている明確なビジョンを具現化する。

●出るに任せて描いていく。

というものでした。

その過程で(以前MLにも書きましたが)、自分が描いているのは確かなのに逆にナニモノかに描かされている自分に気がつき、その体験を何度かしているうちに、今度は絵が明確に命令形で主体の私に語り始め、指図するようになり、その恐怖心から絵を描くことから遠ざかっていました。(そのおかげで考古学の研究に打ち込めたのですが・・・)

その後四年を経て、描かなければならない理由で描き始めたのですが(理由はさらにオカルトチックなのでここでは書きません)、そこへ上記の色の振動の衝撃によって、今までの価値観が一新されました。」

(鎌田)・・・・・・と、このような文脈です。それに応えて私は、空海の『声字実相義』における「五大に皆響きあり、十界に言語を具す」といった詩を引用しつつ、「振動」が芸術なり神道なりの最も根本にあるものではないかという考えを書いたのですが、すると松生さんから、彼女の師である大野氏の作品に触れつつ、芸術においては、「波動の質」が非常に重要であると、そういった形で問題のさらなる展開がなされた。そういった振動や波動と、例えば聖地なら聖地の波動、という僕の今日出した問題とは、大きく関連していると思うわけです。こうした点について、石井君、何か御意見ありますか?

石井:最近、僕が思っているのは、自分がつくり出しているモノについては、「見える世界と見えない世界の境界」というか、そうした混沌に近い境界的な世界から何かが下りてくるイメージがあるような、そんな感覚を持っていて。そして、それは僕の脳の中で、現実的には、まだ色とか形とか、そうしたものは(イメージとして)映ってはいないのですけど、ただ「色ではない色、形ではない形、音ではない音」の響きとして、僕の脳の中で、何か「ふわーん」と響き渡っている。それで、芸術作品をつくるということは、その「色ではない色、形ではない形、音ではない音」を混沌としている世界から引きずり出して具現化することなのではないか、と思っているのです。それで、そのようにして作品ができたときに、その「見えない、混沌としたもの」が、響き・振動として具現化されて、世界に無限に広がっていく、と、そうした芸術行為の凄さといったものを感じて、あのメールを書いたわけです。

鎌田:なるほど。ただ、今は「色ではない色、形ではない形」と、非常に綺麗に言ってくれたのだけど、もう一つ、実際に聞いている音はどうなのですか? 「響きでない響き」ということだけれども、「響きそのものが鳴り響いている」とも、また言えるわけです。例えば、具体的に言うと、モーツァルトの作曲法など、彼が言っていることをそのままに受け取るとすれば、あの彼の長い曲、例えば「魔笛」なら「魔笛」の全曲、それが実際に彼の頭の中で、一挙に「バーン」と鳴り響くと。それで、それをただ夢中になって五線譜に書いていく。だから、彼はそれを聴いているんだよね、実際に。聴いているから、五線譜に「これはドの音、これはレの音」と特定しつつ記譜できるわけです。ですから、それは実際のオーケストレーションで演奏されているものではないけれども、彼の脳の中、というか心の中では鳴り響いていて、それを聴いている。だとするならば、その響きはどこにあるの? たしかに「脳」とは言えるのですが・・・・・・。

石井:まあ、「病気」といえば「病気」なのかも知れませんが、たまに「完全なる絵」が出てくる・・・・・・。いや、「絵」ではない、それこそ「モノ」。その「モノ」が命令形で「描け」と、「命令形で」言ってくるんです。それで描きますよね。描いていると、「いや、そこは違う。ここは何色、ここはこうしろ」というような具体的な指示がある。何となくそうした感じで、描いていると「違う」と言われるので、「あ、スイマセン」とか言いながら描いていて、それが本当に怖くなって、それで絵画制作を止めたのです。

鎌田:まあ怖くなって止めたのは正解だと思うけれども・・・・・・。恐怖心がある限りはね。ただ、その恐怖心が取り払われた状態になったなら、素直にそれに従えばいいと思いますよ。

石井:ただ、それが「響き」だ、というのがわかって、「振動」という問題が出てきたときに、その「見えない何か」というのを「見えるもの」に転換していかなきゃいけないのかな、と思ったら、何か掴めたような・・・・・・。

鎌田:それが最近の制作再開の理由ですか。それで、松生さんは、そういうことが「自分もよくわかる」ということですか?

松生:そうですね・・・・・・。ただ、私が絵を描く時には、「見えないものを見えるように」ではなくて、先ほどのモーツァルトではないですけれども、やはり私の場合は「見えるもの」として浮かんでくるので・・・・・・。はっきりと出来上がった、絵や動画として。私が「物語」として絵を描くのは、ストーリーと一緒に、「動くもの」として映像と同じような感じで出てきますので、それを描いている。・・・・・・ところで、石井さんは、その「モノ」から命令されたりはしないんですか?

石井:「違う」と言われる(笑)。「この色じゃない」と。

松生:その声もするんですか?

石井:「声」は、実際に会話したり、自分の声が聞こえてくるほどの音量ではないです。だから、心の声なのか、よくわからないのですけれども、描いていると「違う、そうじゃない」とか・・・・・・。思い込みなのか、その辺りは曖昧なのですが。

鎌田:まあ、もうちょっとやってみたら? その「声」と付き合ってみる。

松生:やってしまったら、済むのではないですか。途中で擱いてしまったら、ずっとそれに命令され続けるのでは・・・・・・(笑)

石井:まあ、やってみます(笑)。

鎌田:ところで、渡邊さんのような観点、様々なメカニックな装置を基にしながら知覚の再編集のようなことをしようとしている観点からすると、いま言ったようなことというのは、どのように捉えられますか? それについて、何かしらの実験の方法といったものは有りうるのか。つまり僕は、行者というのは、一種の身体・命をかけた実験を行う者だとも思うのですよね。それに対して、科学は方法論として「再現性」というものを重要視して実験をやってきたわけですけれども、宗教的行についても、ある意味で、そこに再現性があるからこそ「行」として継承されてきた、という側面があるのではないかと思うわけです。ですから、所謂「サイエンス」の科学ではないけれども、ある種の確かな実証性をもち、追体験できるものであるが故に、先達からどんどん受け継がれて、様々な、例えば比叡山の「回峰行」のようなものもできてきた。例えば、そこで九日間も断食して真言を唱え続けたり護摩を焚き続けたりすれば、普通は死にますよね、絶対に。しかし、それで死なないで、更にそこを越えていくということができる。そのこと自体が「知覚の拡大」というか、知覚を拡大させることを通じて、生命力そのものを、「次」のところへジャンプさせている。

渡邊:何故そうなるのか。そちらのほうにどうして行くのか、ということが気になりますね。

鎌田:例えば回峰行者について、よく言われることなのですが、死体の特徴の一つとして、「瞳孔散大」という現象がある。瞳孔が開きっぱなしになってしまって、ライトを当てても反応しない、という状態。ところが、回峰行者が、九日間断食して、不眠不休で護摩を焚き続けた結果、医者がその方を調べると、瞳孔が散大してしまっているという証言があるんですね。それというのは、彼が「死体」の状態に、身体のある一部分は間違いなくなっているということでしょう。でも、実際は生きている。ある部分は生きていてある部分は死んでいる。ということは、やはり、「違う部分」が働いていて、そういう死んでいる部分を元に戻していく力が存在しているということでしょう。そりゃ、凄いなあ、と思うのですよ。何か、違うチャンネルが開いているということだから。そこのところの仕組みね。脳の中でも一つの仕組みがあるのではないかと思います。それで、そういう研究を自分の身体でしていった人間たちの伝承や蓄積があって、それが伝わってきている。こうした先達が居て、跡継ぎがいるから、自分も安心して行ができるし、途中で死んでも、それで本望です、となる。何か面白いですよね、その辺が。私は、そこまでやりたいという気持ちはないけれども、そうした行によって感覚の拡大を図ろうとすることで、例えば回峰行者の方などは、どういう境地に達しているのか、とたいへん興味を持ちますね。

井上:足の裏の感覚という話なのですが、瞑想の中でも「歩く瞑想」というのは大切にされているものです。僕がビルマでやったときには、今僕の居るところから窓のところくらいまで(およそ十メートルほど)を、だいたい40分くらいかけてゆっくり足の裏の感覚を感じながら歩きます。そういう瞑想をしたときに何を感じたかというと、普通は歩いてる足の裏には固い床があると思っているわけです。しかし、足の裏の微細な感覚に集中してゆくと、「雲の上を歩いている」と、そんな風に感じられてきたのです。「これは固い床ではなくて雲だ、自分は底なしの物凄く深いところに、空の上から地面に向かって落ちていって、死んでしまうのではないか」と、一瞬身体中から冷や汗が噴出しました。でも、自分の身体全体の感覚に再び戻ってみると、自分が踏んで「固い」と思っていた床も、「雲の上」というのも、自分の足の裏の感覚を基にした解釈だということがわかる。そして足の裏だけではなくて体全体がやはりバイブレーションの集合になっている。バイブレーション同士なら、「ああ、落ちるということを心配しなくてもいいんだな」と、そう思ったわけです。それが、たぶん原体験ですね。それを自我のレベルから捉えなおして、恐怖やこだわりを何回も観察していく。

鎌田:その瞑想というのは、様々な瞑想の方法論があると思うのですが、どういった瞑想の体系の中に位置づけられているものなのでしょうか?

井上:それは「気づきの(ヴィパッサナー)瞑想」です。(対象は)何でも良いのです。例えば、「見ている」ということであれば、いま自分は「見ている、見ている」と確認します。或いは「聞く」瞑想であれば、僕の場合は鼓膜の辺りに感覚を集中してゆくと、「見える」のですよ、音が。雨が降っているときに、水溜りに雨が落ちると波紋が広がるように、音が見える。または「さわる」感じです。身体(鼓膜)に音が触れるのが、音が見えるような感覚になると、「何の音」という概念が全く消えてしまって、耳元の言葉も「誰が何を言っている」ということではなくて、一つのバイブレーションとして「見える」というような感覚になります。水面に波紋が広がるように、聴覚現象を見ているような感覚のみになっていく。

鎌田:アルチュール・ランボーに、有名な「母音」という詩があります。その「母音」という詩はまさに「共感覚」を示しています。ランボーは、その詩の冒頭で、“A”は黒、“E”は白、“I”は赤、“U”は緑、“O”は青と歌っています。このように色彩と母音との共感覚が生み出されることを詩に表現している。ランボーは、そうした共感覚の持ち主だったのかもしれません。それで、そのランボーの詩論は、「筋の通った感覚の狂乱的な使い方によって、感覚の編成をしなおし、未知なるものを見通す見者になる」という見者の詩論です。

井上:詩をつくるためには、「意味の枠」を越えなければならない。「意味の枠」を越えて、音と意味の狭間を探る。その、混沌としたものの中に入っていく際に、音や言葉を使わずに、ただ音を見ているような経験があるのだと思います。自我のレベルでの観察から純粋な注意力でもって、そのまま共感覚の世界に入っていく、それが瞑想です。

鎌田:まさにその瞑想的なことを、ランボーは独自の見者の方法論でやった。ただ、彼にはグルが居なかったので、非常に危険な部分も伴っていて、最終的に彼は詩を棄てています。ですから、彼にとってあの見者の神秘主義詩論は何だったのかという問いは残るわけです。そういう行と感覚・知覚の拡大や変容について、例えば仏教なら仏教という瞑想の体系の中では、ある種のホメオスタシスというか、安定機構を生み出しているのではないですか?

井上:それが「再現性」の問題とも関連してきますね。ある確立された仕方で瞑想すれば誰でもそのような体験をすることが出来るわけです。そこに悟りの伝統があるのだと思います。・・・・・・似たようなことを、たしかゲーテとニュートンが、「色と波長」の問題に関して、論争していませんでしたか?

鎌田:『色彩論』で、ですね。そこにいる上本雄一郎君の京都大学大学院での指導教授が高橋義人先生なのですが、高橋義人さんがそのゲーテの大著『色彩論』を訳しています。そして、ゲーテの自然学を研究しておられて、その分野の第一人者です。高橋先生に来てもらえば、今の問題についてもよくわかるのですが、ゲーテはそんなことを言っているのですか? たしかにゲーテは、メタモルフォーゼ論やプレグナントな点という、原植物や原型的なものを透視していく力をもった芸術家ですから、そうしたところは問題としていたとは思いますね。

菅原:よろしいですか? 助手の菅原と申します。先生は先ほどのご発表で、能の構造について、「闇を暴き出して鎮魂する、浄化する」、そうしたことが能の本質にあるのではないか、と言われました。たしかに、「翁」や「三番三(さんばそう)」など、そうした「鎮魂」という性質が明確に出ている能もあるのですが、多くの作品では、内容的に見て、最終的には救われていない魂も多く見られるような気がしております。能は、例えば一時間ありましたら、そのうちの90%が殺されたり、殺されて彷徨ったりと、そうした「妄執」の場面に占められておりまして、その後、付け足しのようにそれが浄化・鎮魂されると、そうした場合が多いわけです。そうした場面を挟む、ということについては、能が寺なり神社なりをパトロンとしていた、という背景があると思います。ですから、単に能自体が「浄化・鎮魂」の芸能である、とすることには、僕はちょっと抵抗があります。それに、能に描かれている場面の殆どは、人間社会の悲劇であるとか、殺されることの理不尽さであるとか、頭が錯乱してしまうほどの妄執や恋しさであるとか、そうしたものを描いているような気がしておりまして、世阿弥など能の大成者は、そうした「奥」を司る祈祷師としての自覚は、もちろんもっていたと思うのですけれども、表現者としては、人間のリアルな部分、人間臭さというか、そうしたものに非常に魅せられていたと思うのですね。先生は、そうした部分について、どうお考えでしょうか?

鎌田:いま能については色々な感じ方を考え直しているところなんですけれども、僕にとっては、まず第一に「音」が最大の謎なんですよ。謡の部分は、つまり言葉の部分は、例えば『平家物語』や色々な古典の典拠から本歌取りのようにして物語性や言葉を借用してきますよね。だから、ソースは色々な古典や伝承やさまざまな出来事や事件にあるわけです。ですからオリジナル、作者が独自に語った物語というのは少ない。それで、今までにあったような語りの中にあるものを、「能」という形式の中で再び語りなおしていく。そういう意味においては、謡の物語も言葉も「再編集」である。ならば、その「再編集」の中で、どういうもの選び抜き、形にし人々に見せていくのか。足利義満といった、当時の最高権力者であったパトロンたちに見せなければならないわけで、そういう意味での、「エンターテインメント」としての見せ方の工夫は、もちろんあったと思います。「花」のつくり方というか、見せ方ですね。それは演出論にもドラマツルギーにもなりますけれども、彼がなぜ、『風姿花伝』なら『風姿花伝』において、「猿楽は神楽から来てるんや!」とか、「神懸りから来ているんや!」とか、なんでそこまで強調するのか。ここまで自分の由緒をアイデンティファイしていく、この衝迫は何なのか。これが一つの答えです。それから、もう一つは「音」。とくに僕は能管や、鼓、大皮のあの不気味な掛け声、あれは何と言うのですか? じつに異様ですよね、あれは。でも、山に入っていると、そんな声が出てくるんですよ。それは動物の世界に近いのです。鳥とか獣とか、夜の森の声に近いもの深い気配があるのですね。それで、そういう「何か」が蠢いている世界、人間の中にある、修羅物で言う「修羅」の世界、それが、夜の山や森の中から出てくる。同時に、そういうもの深い出来事や事件や悩みを語ることによって、音として表現しきることによって、そこから「先」へ行こうとした。やはり言葉として、「成仏しましたよ」と言ったところで、成仏するわけではないのですよ。大事なことは、「成仏しないで、こんな風に苦しんでいるんですよ」と表現すること。それが、成仏なんですよ。「こんなに苦しい状態の中で彷徨っているんですよ」ということを語ることが、例えば崇徳上皇であれば崇徳上皇の哀しみや怨念や怨霊性を語ることが、崇徳上皇の霊を鎮め慰めることなんですよ。そういうこと、例えば『平家物語』であれば、悲しみとか痛みとか、そういう救いの無いような辛さや哀しみや無常を語ること、それ自体が救いになってくる。能は、そんなパラドックスを孕んだ芸能なのではないかと思うのですね。だから、言葉として「有るか無いか」というレベルで判断はしていないわけです。そして、『風姿花伝』とか、彼の芸能論として遺っているものは、単なる建前ではない筈だ。やはり神事というか、そうした神事芸能的な淵源を強烈に意識しながら書いている。ただ、まだ完成したものではなかったと思うけど・・・・・・。それと、世阿弥の子の元雅について、僕がもう一つ気がかりなのは、彼が天河に行って、「唐船(とうせん)」を舞って、黒色の阿古父尉(あこぶじょう)の面を奉納して「心中所願」を行ったということを能面の裏に書いている。なぜ元雅がそんなことを伊勢客死する前にやったのか。いつ追い落とされるか、暗殺されるかわからない。実際彼は伊勢で暗殺されたのですからね。そういう状況の中で、彼らは能という芸能を確立していった。そういうところも、僕にとっては「謎」というか、まだまだ考え直していきたいところなのです。

井上:この前、天河で「地球交響曲」のイベントがあって、そこで能を上演してくれたんですが、そこで、まさに同じことを考えたんですよ。鼓とか、掛け声とか、彼らの身体技法というのは、本当にどこの一点も見ていない。「瞳孔散大」の話をされましたけれども、そうしたような・・・・・・

鎌田:「死者」のような?

井上:そんな感じ。あの掛け声や鼓の音の中で、一種の「トランス状態」がつくられて行くのではないかと思います。そのトランス状態を皆で大事に共有しながら、そこで悲しい物語が語られる。より現代的な言葉でいえば、「グリーフワーク(悲嘆の仕事)」です。「悲しみ」というのは、表現されて、受け止められて、そこで初めて「思いやり」なり「赦し」なりに変容することができるのです。「こんなことがありましたが鎮魂されました、ハイ終わり」ではなくて、まさにその悲しみや恨みが「語られる」こと「傾聴されること」が重要なのです。それも日常的な意識においてそうされるのではなくて、そこを超越した、澄明でクリアな雰囲気をつくっておいて、そこでパッションやエモーション、苦しみや悲しみが語られる。こうした表現と受容が共同体の中でできるように能はつくられているのだな、と、それが天河で感じたことです。

鎌田:僕も全くそのように、大きくは捉えているのです。ですから、観阿弥や世阿弥は、能のそうした枠組、規範付けのようなものを、そうした悲しみと赦しの語りの方向でつくったのではないかと思います。

原田:今の話を聞いていると、看護婦さんが「痛いのよね」と同調してくれて、ふっと安心するようなものですよね。

井上:そうですね。私たちの痛みは受けとめてもらう、抱きとめてもらうことが必要なのです。そのcontainする器をどう作るかが大切なのだと思います。

鎌田:それからもう一つ重要なことは、たしかに世阿弥などは足利義満の寵愛を経てのし上がっていった、一種の「文化成金」のようなものなのですけれども、同時に、彼らは非常に差別的な境遇に置かれた「哀しき者」でもあったということ。ヘルマン・ヘッセの『デミアン』でいえば、「カインの末裔」といったような、そういう「しるし」を有する者です。だからこそ、「神から繋がっている自分たちは、賤民ではなくして尊い聖なる使命をもった存在である」ということを強調していったわけです。でも実際は、後世で言えば「河原者」と社会的には差別されるような境遇にあった。しかしそういう者が、差別される下位の者であるがゆえにもつマジカルな力があった。彼らは実際に、追放されたりもしているわけですからね。世阿弥自体の生涯が、子供に先立たれたりなどして、非常に哀しいものです。それでも彼は演じ続け、佐渡に流されてからも、創作していくわけではないですか。「鵺(ぬえ)」とかね。瀬戸内寂聴さんが、最近、世阿弥の晩年を小説に書かれたりもしていましたけれども、そういう世阿弥の置かれていた、華やかなように見えて、とても危ういポジション。そこを、もっと考察しなければいけないなあ、と思うのです。

渡邊:時宗の宗徒は「阿弥」という名前を名乗ることが多いようでしたが、時宗は能に影響を与えているのでしょうか? 与えているのだとすれば、それはどのようなかたちでしょうか?

鎌田:そのように言われています。時宗(時衆)が出たのは、13世紀の半ば以降ですが、開祖の一遍が広めた踊念仏の熱狂はほとんど一遍一代で終わっている。つまり、宗教活動のピークは一遍一代ですが、しかしその後に、宗教的な熱狂とはまた別の形の文化創造が行われて、芸能集団として続いていきます。一つは、一遍の「踊念仏」が時宗の念仏踊りではなく各地の盆踊りになっていくような形で民衆芸能化していく。また、一遍が名号札を誰にでも配ったのと同様、そこに感応し共振する人に「阿弥」号を付け、同朋衆としました。例えば、画家の能阿弥や芸阿弥や相阿弥、猿楽の観阿弥や世阿弥や音阿弥、作庭の善阿弥、生け花(立花)の文阿弥や宣阿弥や正阿弥、香や茶の千阿弥などは、「阿弥」号を持っているので「阿弥衆」とも呼ばれます。つまり、「阿弥」を名乗る「阿弥衆」たちの中から、観阿弥や世阿弥や本阿弥光悦など、中世文化の創造者たちが開発した踊りなり、物語なり、絵画なりのさまざまな創造世界が生まれて来ているのは事実ですね。そしてそうした連中が、戦国時代の「死」の場面では、葬式をしたり念仏を唱えたりしながら、同時に、武将や大名たちへは従軍僧や御伽衆として近侍し、死者の菩提を弔うと同時に、面白い話や講談のようなものを物語るとか、連歌をするとか、喫茶を供にするとかの役割も果たした。そして、そうした多様な文化創造から庭園文化なども生み出した。だから、阿弥衆は、一種の文化集団でもあった。そのように、大まかには言えると思います。ところで、世阿弥や娘婿の禅竹は、禅の影響も受けていますね。ですから、そうした時宗文化との繋がりもあると同時に、禅の影響もあり、神楽や神祇思想の影響もある。そうした複雑な要素が、世阿弥たちの能を形作っていると思います。

原田:それでは、どうもありがとうございました。

2007年5月24日 松生歩 2007年度第1回研究会で行った合評のコメント

1回目から5回目まで、どの研究会でもそれぞれの発表がとても興味深く、内容が深いので、時間内で理解し噛み砕き、質問までこぎつけるのが私には大変でした。

発表・質疑応答各40分という時間がせわしくもどかしかったり、また、「その先は?その先は?」と、ますます興味をかきたてられたり、ということが多く、改めて一冊の雑誌になった物を読む事で振り返る機会が持てた事が有難く感じました。

一年間の発表を振り返ってみて、研究会の皆さんはそれぞれ研究されている分野は全く違うけれど、究極的には非常によく似た事を求めているように感じますし、また、私自身もこの得難い出会いに幸福感を感じています。

ここで扱われているテーマは全て、学問や研究という小難しい物ではなく、私たちが人間としてここに生きている限り消えない疑問や探求を、「モノ」というものをキーワードにして考察し、実践する、子供の手探りの遊びのようにも思えます。

だからこそますます「その先、その先」が知りたくなるし、個人的には研究会を通り越して、オフレコでどこまでも奥へ奥へと対話を進めてみたい、そういうテーマの数々ではないのだろうか、と感じています。

その意味で、「部会」のようなものが出来て、世間話なんかじゃなく、まさにこの問題についてバカみたいに大真面目に語り合う機会が持てたら、夢のように面白いんじゃないかな、などと考えてしまいました。

これを、「仕事」や「研究」にしてはいけないような気がします。

例えば、「命がけの遊び」にしてみたい。そんな事を思いました。

年報について、あまりにも内容が多岐に渡るので、これをまとめて感想を述べる事は不可能です。ですから私からは、各論文について短いコメントを述べる事で合評に代えさせて頂こうと思います。以下、敬称略でざっとコメントさせていただきます。

鎌田東二 モノ学の構築

この発表で、これからこの研究会で私たちが考察・実践していく「モノ」の怪しい、妖しい、綾しい、おぼろげな姿が垣間見れました。鎌田先生のこれまでの研究のベースがあってこそ、この探求の発端に漕ぎつけられたのだと思いますし、メンバーそれぞれの分野研究がお互いにお互いを肉付けし合い、拡張・誘導し合える夢を描く事ができました。

鎌田先生の問題提議の項目だけでも既にあまりにも多岐に渡っていて、どの項目も本当に私自身にとっても関心のあることばかりでしたから、「ワクワク」の極みでした。

ただ、第一回の発表では時間的な問題から、数ある項目の列挙と入り口にかかるところまでしか聞けなかったので、少し残念でした。口頭で時間切れで早足だった分は、当日の配布物と今回の雑誌に記されているので有難いです。

今年度の5月の発表では、その先がお聞きできて、満足しています。

前述の「命がけの遊び」のごとく、鎌田先生は闇夜の修験道に突入してしまいましたが、下界に戻ってきてこそ意味があると思うので、往復の「復」を忘れないようになさって下さい。

梅原賢一郎 肉の森の中へー「野生の感性学(aesthetica)」試論

人のいのちやものの存在が、はかなく、かりそめで、しかもとてもエロティックに感じられました。

15p、『 霊(神霊・死霊・動物霊・精霊)は身近なところに察知されていて、「メービウスの帯」のように、表(人間)と裏(霊)とが〈反転可能〉になっている。そして力(power)の源泉は、むしろ、霊(神霊・死霊・動物霊・精霊)のほうにあると観念されている。ちなみに、そこにおける経済は、「交換(exchange)」の経済ではなく、「贈与(gift)」の経済である。』 というところに惹かれます。

『 共同体における〈祭り〉が衰微した状態(depression)において、「対称性」の思考(「野生の思考」「神話的思考」中沢新一)をもった「芸術家」が、個人として、点的に、出没するということができるかもしれない。』 とありますが、その対称性を、力不足ではあっても自分も追求したいと思いました。

27pで「わたし」と繰り返し書かれているものは、宮沢賢治の『春と修羅』の序の『わたくしといふ現象は仮定された有機交流電灯のひとつの青い照明です。』 という文章や、白隠禅師の『隻手の音声』につながるように思いました。

河合俊雄 心とモノの魂について

発表者はそれぞれのテーマで話しますが、かなりリンクし合っている事にも気付きます。河合先生の論文に出て来るウィニコットは、ウィマラさん、島薗先生の論文にも出てきます。箱庭療法の事は、大西さんが関連しているし、茂木健一郎さんもされていますね。河合先生のお話も、梅原先生、鎌田先生のお話も、私の仕事には共通するものを強く感じました。

河合先生が書かれているように、研究会のメンバーはみんなどこかが子供で、狂っていて、古代人であること、全く同感です。

藤井秀雪 モノと感覚価値ーマネキン研究の立場からー

42pから43pを読んで、マネキン自体も「もののあはれ」「モノ狂い」だし、それに感情移入し、熱く語る人の心も「もののあはれ」「モノ狂い」だなあ、と思いました。

藤井先生の論文を読むまで、マネキンの事を良くわかっていなかった事に気付きました。

京都との関係も。見方が変わってきます。

ここで、マネキンは、関本さんの作品にもリンクしていました。

近藤高弘

棟方志功が、「自分が造るのではなく、創らされる」という他力の思想を持っていた作家だという点、共感します。

リ・ウーファンの作品の「余白」の考え方のところで、中国の宋元の風景画における気の思想の影響を想起しました。東洋の感覚、ですね。

近藤さんが「私にとって新たな創造に向かうイメージや制作、また野焼きのような行為は、モノを深く洞察したり直感したりする為のいわば修行のようなものかもしれません」とおっしゃっている点、同感です。「つくること」そのものが目的でもないし、「好きだから」は基本ではあってもそれだけでは続かない仕事だと思います。

渡辺淳司 知覚体験の拡大と感覚価値学

56pで、「例えば応用として、美術館などで、自分の興味対象の方向を向いたときだけ、その説明が聞こえてくるという頭部方向指向性の展示支援が考えられる・・・・」とあるのですが、

私は来年、視覚障害者に平面絵画を展覧会で楽しんでもらう、という企画で、ワークショップを頼まれていますので、こんなものがあると面白いなあ、と、興味を持ちました。

島薗進 生きているモノの宗教学ーアニミズムを開く愛ー

60pの、「声」「文字」「言霊」「記号」というところ、自分も気になっています。鎌田先生もそのあたりの事、ご研究なさって著書も出しておられますね。今後の研究会で是非お伺いしたい事柄です。

「どんぐりの家」の清くんが夕焼けを見ながら欄干に石を並べていたのは、美しい夕焼けを石にも見せてやろうとしていたのだった、という場面に惹かれます。これが日本人のモノ感覚だと思います。

『A・I』と『100万回生きたねこ』の話の後で、先生は『つまり、「愛」というのが、人間として互いを受け容れあっていることから来る根本的な安心感であって、それさえあれば、死も克服していける、そうしたことではないかと思います。』とおっしゃっていますが、そこに感銘を受けました。

石井匠 縄文人のモノ感覚

発表の時は少し断片的だったように思いますので、この論文で随分内容が広がり、また進んだ所を見せていただけました。まだ足りないところは、論文の最後でご自身で述べられていますので、ぜひ研究を続けてください。私もその先が知りたいと思いました。

土井浩 近代人のモノ感覚ー墓をめぐる人々の場合ー

お墓って、身に差し迫って難しい問題ですね。自分ひとりの希望は適えられないし。個人的には自分は風葬か鳥葬にしてもらって、お墓がないほうが有難い、などと思うのですが・・・。

風景写生に出かけて、里を俯瞰できる良い場所を見つけたと思ったら、大抵そこにお墓があり、移動を余儀なくされます。故人や先祖にいて欲しい場所、自分も死んだら落ち着きたい場所、というのは、生きている人間にとっても一番心地よく感じられる場所が選ばれているんですね。

生者と墓の面積比の問題は、いつも思うことです。

「掃苔道」などというものの存在は初めて知りました。78pの図は非常に怖かったです。

原田憲一 モノから時間を読む

83pで瓜生山の事が出てくると、さすがに実感が湧いて、すごいなあと思いました。

86pで科学と芸術の違いについて述べられています。『事実に事実を重ねて』『フィクションにフィクションを重ねて』とありますが、私達がものを作る時は、『フィクション』だと認識していないのです。これが『妄想』というものでしょうか。では、『事実』と思い込んでいる科学者の考えも、意外と『妄想』なのかも知れませんよ?

私達は、どこからがフィクションでどこから事実に近づいているのか判らない、酩酊状態にいるようです。でも確かに見つけようとしているのは『真実』とか『本質』といった『モノ』。

ならばどうせなら半端じゃなく、とことん酩酊するべきなのかもしれません。

松生歩 モノと気配

改めて読んでみますと、研究発表じゃなく、私小説か日記のようなものになってしまっていて、あまりにも恥ずかしく、冷や汗が出ました・・・。

大西宏志 モノが導く物語ー「箱庭」で心の内の神話に触れるー

「箱庭」と聞くと、心理療法を思い起こして警戒する学生さんもいるのかもしれませんが、ロボットや車やぬいぐるみやリカちゃん人形を使ったごっこ遊びも同じようなものではないでしょうか。大人になると心の内を見せる事に抵抗が出てきますが、何らかの「もの」を媒介にする事で意外とあっさり自分の殻を脱ぐ事が出来たりします。

人が作ったものには、口で語るよりよっぽど正直に、その人の中身があらわれていて、それが恐ろしかったり、可笑しかったり、開放に繋がったりします。

ジョセフ・キャンベルの英雄に関する神話理論については、全く知りませんでしたが、自分も今まで沢山の物語を作ったことがあるので、振り返ってみると、無意識にこの「型」を使っていることに気がつきました。

大西さんはMLで「トトロ」のストーリーの分析をされていますが、そちらもやはり自分の物語に一致する事に気がついて、納得することしきりでした。

ところで、95p中段の主人公に関する文章に、うちの代表者を当て嵌めるとかなり傑作な物語になりますよ。やってみましょうか。

『 カマタ君は「モノとはなんなのだー!!!」という問題や使命(時には欲望)を抱えていて、それを解決あるいは成就しようと腐心して行動しているものとしなければなりません。そして、カマタ君の使命や欲望がどうなったかを見せるのが物語の結末です。』

・・・どういう物語になるんでしょうねえ。

井上ウィマラ 移行対象ー内と外をつなぐモノー

「移行対象としての歌」についての記述には特に共感しました。

自分は歌を作りませんが、下手でもひとりで歌う事が好きです。歌う時、ウィマラさんが書かれているプロセスと同じように、「中間領域に意識を漂わせる」「感情的なエネルギーの解放」「自分の発した言葉の意味を自分で聞くことによって納得してゆく」というようなことが確かに起こります。だからメロディーだけより、自分と同じ思いを表現している歌詞のついた歌が欲しくなります。またそれ故に、歌手本人だけが自己完結・自己満足してるような歌は好きになれません。

「まとめ」のところを読んで、自分には絵を描くことが「移行対象」なのかなと思いました。その行為がなかったら、自分はいつも極度に落ち込んで癒されないまま、大切なものと繋がれないままで迷いの中を逡巡し続けます。

私が歌を作らないけど誰かの歌を歌う事で自分に戻れるように、絵も描く人と見る人が同じように気付きと癒しを得る事が出来る媒体なのではないかなと思うのです。

関本徹生 モノとの恋愛ーアーティストの恋愛遍歴(素材との恋愛入門編)ー

文句なし、一番嬉しい気持ちでさらさら読めました。

「恋愛、これほど楽しいものはなし!!」というところ、大々的に共感します。

関本さんは実践の人ですね。かっこいいと思います。

ほんとは中身がぺらぺらなのに、重厚そうに装う作家がたくさんいるのが現状ですから、反旗を振り回し続けてください。お願いします。

井関大介 『雨月物語』の多声性について

「多声」というのはなるほど、そういう意味だったのですね。最初に表題を見たときには、物語の中に沢山のあらぬ声が響いているのかと思ってしまいました。

学生の頃、上田秋成や、能の世界や、古典が好きな時期がありました。「陰」の方にこそ、より多くの美があるように感じられました。そんな世界に思いをはせると、たくさんのイメージが映像として浮かんできますから。現実の生活や社会に、より深い「闇」を実感するようになり、方向は変わっていきましたが・・・。

秋成が好きなのにどこか煮え切らない、無責任なずるい感じがしてしまっていたのは、このあたりが原因かなと、井関さんの論文を読んで思い出しました。

『秋成はすべての宗教的世界観やイデオロギーを相対化する近世文人であり、特定の〈声〉になずむことを嫌って逃げ続けている。』と。

でも、この立場は創作者としての、ひとつの賢明なあり方なのかもしれませんね。

上林壮一郎 モノと身体動作価値ー作法をデザインすることー

便利になる一方の生活の中で、『茶の湯におけるにじり口や飛び石、柄杓など、身体能力増強を目的としない道具』について、改めて考えた事はあまりなかったように思います。

「人間がこの世と関わる手段である身体の動きとその経験の持つ価値が人間の精神にどのように影響を与えるかということを探求し、創作してゆくことは、モノと精神との関係を探る上で重要なことであり、・・・』とありますが、とても面白い提案だと思いました。これがデザインの世界にどのように投影されるのか、期待したいと思います。

魚川祐司 慈悲と優しさーモノと仏教①ー

『そもそも仏教に「モノへの関心」などというものが存在しているのかどうかが疑問』というのはまったく同感です。

私自身も、物体としての「もの」への関心を、あえて必要以上に持たないようにしている習慣があるから、熱心な仏教徒なら、もっと違うレベルでの「モノ」への関心さえも、はたしてどうなんだろう、と考えます。

次回からの論が楽しみです。

138pの、『「優しさ」においては、世界の苦にも動かされない強固な自我が要求されるが、「慈悲」においては、衆生の苦しみと共に自我というのは流れてしまう。苦の流れの外に己を措いて、柄杓で流れを掬い取ろうと試みるのが「優しさ」だとするならば、「慈悲」というのはむしろ流れの一部となって、微力ながらもその向かう先を、変化させようとするのである。』というところが心に残りました。

表紙画の事

最後に、お褒め頂いたことに乗じて、厚かましく、表紙画の事について触れます。(合評ですからプレゼンもしないと、ですよね)

この絵は23年前に描いた、初めての風景画です。本画も畳二畳半くらいの大きな作品ですが、基になった写生も面積にして一畳弱ほどあると思います。

もともと、写生をする時、対象を含む世界には、人智を超えた神聖なものが遍在しているという感覚と、それに対する感謝の気持ちを大切にしていて、この時も風景に祈りながら、「対象である風景やその中の胡麻粒のような人」と、「描いている自分」と、「その双方を見下ろしている第三の存在」の、三層を同時に感じながら描いていました。

この風景は、例えば人の意識の上の方にある見えない存在から見ると「箱庭」のような物です。(大西さんの発表と重なりますね)その「箱庭」の中に、絵を描いている自分の後姿が見え、(鎌田先生の背面画の話にも繋がりますね)その先に描かれている風景や人がいて、その「描かれている人」の視点まで降りていくと、彼らが見ているもっと小さなもの達がいて・・・という、入れ子構造があります。

ここで、自分がそのものたち全体の中の一部であり、又全体が自分だ(魚川さんの仏教の考え方に通じますね)ということを実感する時の幸福と充足感・・・。(これはウィマラさんのおっしゃることとも繋がると思うのですが)それがあるから絵が描けるし、描いて初めて人並みの人間として生きている事を許してもらえるような気持ちにもなれるし、そんな気持ちを誰かに伝えて共有したくもなるのです。

出来上がった作品は「物」。でも、「三層を含んだモノ」です。そしてそれを見る人は、その三層を自分の心の中に再現します。その時「物」が再び多層の「モノ」になります。これはいろんな分野のものつくりに共通する感覚だと思います。

ただ、そんな機能を果たすようなものが実際に自分に作れるかどうかということになると、これはもう本当に稀有な事で、たまたま出て来るその「一点」のために、日夜悲しいほどの精進が要求される訳です。

この絵に描いた場所は、奈良県大宇陀町安騎野の本郷村で、私の祖父が生まれ育ったところです。23年前、死の床にあった祖父に、出来上がったばかりのその絵の写真(絵は大きくて持っていけなかったので)を見てもらうと、祖父は起き上がって嬉しそうに生き生きした顔で絵を覗き込み、「ここをこう行ったらこんなところに出て、いつも皆と遊んでなあ・・・ここの向こうはこうなってて・・・ああ、変わってないなあ・・・懐かしいなあ、嬉しいなあ。ありがとうなあ」と喜んでくれました。亡くなったのはその2日後でした。

この場所にはその後数年して新しい道路が出来、この風景はもう存在しません。

以上合評コメントでした。2年目も「ワクワク」です。

松生歩

2007年5月21日 2007年度 第1回研究会研究発表レジュメ

鎌田東二「モノと聖地と気配と奥ーー東山修験道と平安京のモノノケ世界を事例として」

1、「物学」は世阿弥から始まる!

「物学」は世阿弥から始まっている。世阿弥は『風姿花伝』第2の章題を「物学」とし、それを「ものまね」と呼び、1章を割いて考察している。「物まねの品々、筆に尽し難し。さりながら、この道の肝要なれば、その品々を、いかにもいかにも嗜むべし」、「老人の物まね、この道の奥義なり」。また、同章には「物狂」の項もあり、「この道の、第一の面白尽くの芸能なり」と「物狂」の「面白」さを強調し、「物狂ひは、憑物の本意を狂ふといふ」、「神/およそ、この物まねは、鬼がかりなり」、「鬼/これ、殊更、大和の物なり。一大事なり。およそ、怨霊、憑物などの鬼は、面白き便りあればやすし」としている。また、この「ものまね」とは神楽であり、申楽(猿楽)であり、秦河勝から始まると世阿弥は強調している。「申楽、神代の始まりといふは、天照大神、天の岩戸に籠り給ひし時、天下常闇になりしに、八百万の神達、天の香具山に集り、大神の御心をとらんとて、神楽を奏し、細男を始め給ふ。中にも、天の鈿女の尊、進み出で給ひて、榊の枝に幣を付けて、声を挙げ、火処焼き、踏み轟かし、神懸りすと、歌ひ、舞ひ、かなで給ふ。その御声ひそかに聞えければ、大神、岩戸を少し開き給ふ。国土また明白たり。神たちの御面、白かりけり。その時の御遊び、申楽の始めと云々。委しくは口伝にあるべし」(風姿花伝第四 神儀云)、「遊学の道は一切物真似なりといへども、申楽とは神楽なれば、舞歌二曲を以て本風と申しぬべし。さて、申楽の舞とは、いづれと取り立てて申すべきならば、此道の根本なるが故に、翁の舞と申すべきか。また謡の根本を申さば、翁の神楽歌と申すべきか」(『申楽談義』冒頭)なとど。

2、 モノと場所と聖地

3、「聖地」論

4、「気配」と「モノノケ」

5、知覚・感覚と気配と奥

6、平安京と聖地

7.東山修験道

8、宮沢賢治の聖地感覚、『春と修羅』「小岩井農場 パート九」

すきとほつてゆれてゐるのは

さつきの剽悍な四本のさくら

わたくしはそれを知つてゐるけれども

眼にははつきり見てゐない

たしかにわたくしの感官の外で

つめたい雨がそそいでゐる

(天の微光にさだめなく

うかべる石をわがふめば

おゝユリア しづくはいとど降りまさり

カシオペーアはめぐり行く)

ユリアがわたくしの左を行く

大きな紺いろの瞳をりんと張つて

ユリアがわたくしの左を行く

ペムペルがわたくしの右にゐる

……………はさつき横へ外れた

あのから松の列のとこから横へ外れた

《幻想が向ふから迫つてくるときは

もうにんげんの壊れるときだ》

わたくしははつきり眼をあいてあるいてゐるのだ

ユリア、ペムペル、わたくしの遠いともだちよ

わたくしはずゐぶんしばらくぶりで

きみたちの巨きなまつ白なすあしを見た

どんなにわたくしはきみたちの昔の足あとを

白堊系の頁岩の古い海岸にもとめただらう

《あんまりひどい幻想だ》

わたくしはなにをびくびくしてゐるのだ

どうしてもどうしてもさびしくてたまらないときは

ひとはみんなきつと斯ういふことになる

きみたちとけふあふことができたので

わたくしはこの巨きな旅のなかの一つづりから

血みどろになつて遁げなくてもいいのです

(ひばりが居るやうな居ないやうな

腐植質から麦が生え

雨はしきりに降つてゐる)

さうです、農場のこのへんは

まつたく不思議におもはれます

どうしてかわたくしはここらを

der heilige Punktと

呼びたいやうな気がします

この冬だつて耕耘部まで用事で来て

こゝいらの匂のいゝふぶきのなかで

なにとはなしに聖いこころもちがして

凍えさうになりながらいつまでもいつまでも

いつたり来たりしてゐました

さつきもさうです

どこの子どもらですかあの瓔珞をつけた子は

《そんなことでだまされてはいけない

ちがつた空間にはいろいろちがつたものがゐる

それにだいいちさつきからの考へやうが

まるで銅版のやうなのに気がつかないか》

雨のなかでひばりが鳴いてゐるのです

あなたがたは赤い瑪瑙の棘でいつぱいな野はらも

その貝殻のやうに白くひかり

底の平らな巨きなすあしにふむのでせう

もう決定した そつちへ行くな

これらはみんなただしくない

いま疲れてかたちを更へたおまへの信仰から

発散して酸えたひかりの澱だ

ちいさな自分を劃ることのできない

この不可思議な大きな心象宙宇のなかで

もしも正しいねがひに燃えて

じぶんとひとと万象といつしよに

至上福しにいたらうとする

それをある宗教情操とするならば

そのねがひから砕けまたは疲れ

じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと

完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする

この変態を恋愛といふ

そしてどこまでもその方向では

決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を

むりにもごまかし求め得やうとする

この傾向を性慾といふ

すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて

さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある

この命題は可逆的にもまた正しく

わたくしにはあんまり恐ろしいことだ

けれどもいくら恐ろしいといつても

それがほんたうならしかたない

さあはつきり眼をあいてたれにも見え

明確に物理学の法則にしたがふ

これら実在の現象のなかから

あたらしくまつすぐに起て

明るい雨がこんなにたのしくそそぐのに

馬車が行く 馬はぬれて黒い

ひとはくるまに立つて行く

もうけつしてさびしくはない

なんべんさびしくないと云つたとこで

またさびしくなるのはきまつてゐる

けれどもここはこれでいいのだ

すべてさびしさと悲傷とを焚いて

ひとは透明な軌道をすすむ

ラリツクス ラリツクス いよいよ青く

雲はますます縮れてひかり

わたくしはかつきりみちをまがる

会見

(この逞ましい頬骨は

やっぱり昔の野武士の子孫

大きな自作の百姓だ)

(息子がいつでも云ってゐる

技師といふのはこの男か

も少しからだも強靱〔シナ〕くって

何でもやるかと思ってゐたが

これではとても百姓なんて

ひどい仕事ができさうもない

だまって町で月給とってゐればいゝんだが)

(お互じっと顔を見合せて立ってゐれば

だんだん向ふが人の分子を喪くしてくる

鹿か何かのトーテムのやうな感じもすれば

山伏上りの天狗のやうなところもある)

(みんなで米だの味噌だのもって

寒沢川につれて行き

よるは河原へ火をたいてとまり

みづをたくさん土産にしょはせ帰さうと

とてもそいつもできさうない)

(向ふの眼がわらってゐる

昔 砲兵にとられたころの

渋いわらひの一きれだ)

(味噌汁を食へ味噌汁を食へ

台湾では黄いろな川をわたったり

気候が蒸れたりしたときは

どんな手数をこらへても

兵站部では味噌のお汁を食はせたもんだ)

(たうたう眼をそらしたな

平の清盛のやうにりんと立って

じっと南の地平の方をながめてゐる)

(ぜんたいいまの村なんて

借りられるだけ借りつくし

負担は年々増すばかり

二割やそこらの増収などで

誰もどうにもなるもんでない

無理をしたって却ってみんなだめなもんだ)

(眼がさびしく愁へてゐる

なにもかもわかりきって、

そんなにさびしがられると

こっちもたゞもう青ぐらいばかり

じつにわれわれは

遠征につかれ切った二人の兵士のやうに

だまって雲とりんごの花をながめるのだ)

(校本全集4 「春と修羅 詩稿補遺」筑摩書房より)

比叡(幻聴) 一九二四、五、二五、

黒い麻のころもを着た

六人のたくましい僧たちと

わたくしは山の平に立ってゐる

それは比叡で

みんなの顔は熱してゐる

雲もけはしくせまってくるし

湖水も青く湛えてゐる

(うぬぼれ うんきのないやつは)

ひとりが所在なささうにどなる

9、『銀河鉄道の夜』と「丘」という聖地(der heilige Punkut)=銀河宇宙への孔

「ジョバンニ、らっこの上着が来るよ。」すぐみんなが、続いて叫びました。ジョバンニはまっ赤になって、もう歩いてゐるかもわからず、急いで行きすぎやうとしましたら、そのなかにカムパネルラが居たのです。カムパネルラは気の毒さうに、だまって少しわらって、怒らないだらうかといふやうにジョバンニの方を見てゐました。

ジョバンニは、遁げるやうにその眼を避け、そしてカムパネルラのせいの高いかたちが過ぎて行って間もなく、みんなはてんでに口笛を吹きました。町かどを曲るとき、ふりかへって見ましたら、ザネリがやはりふりかへって見てゐました。そしてカムパネルラもまた、高く口笛を吹いて 向ふにぼんやり橋の方へ歩いて 行ってしまったのでした。ジョバンニは、なんとも云へずさびしくなって、いきなり走り出しました。すると耳に手をあてゝ、わああと云ひながら片足でぴょんぴょん跳んでゐた小さな子供らは、ジョバンニが面白くてかけるのだと思ってわあいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。

〔五、〕天気輪の柱

牧場のうしろはゆるい丘になって、その黒い平らな頂上は、北の大熊星の下に、ぼんやりふだんよりも低く連って見えました。

ジョバンニは、もう露の降りかかった小さな林のこみちを、どんどんのぼって行きました。まっくらな草や、いろいろな形に見えるやぶのしげみの間を、その小さなみちが、一すじ白く星あかりに照らしだされてあったのです。草の中には、ぴかぴか青びかりを出す小さな虫もゐて、ある葉は青くすかし出され、ジョバンニは、さっきみんなの持って行った烏瓜のあかりのやうだとも思ひました。

そのまっ黒な、松や楢の林を越えると、俄かにがらんと空がひらけて、天の川がしらしらと南から北へ亘ってゐるのが見え、また頂の、天気輪の柱も見わけられたのでした。つりがねさうか野ぎくかの花が、そこらいちめんに、夢の中からでも薫りだしたといふやうに咲き、鳥が一疋、丘の上を鳴き続けながら通って行きました。

ジョバンニは、頂の天気輪の柱の下に来て、どかどかするからだを、つめたい草に投げました。

町の灯は、暗の中をまるで海の底のお宮のけしきのやうにともり、子供らの歌ふ声や口笛、きれぎれの叫び声もかすかに聞えて来るのでした。風が遠くで鳴り、丘の草もしづかにそよぎ、ジョバンニの汗でぬれたシャツもつめたく冷されました。ジョバンニは町のはづれから遠く黒くひろがった野原を見わたしました。

そこから汽車の音が聞えてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人が、苹果を剥いたり、わらったり、いろいろな風にしてゐると考へますと、ジョバンニは、もう何とも云へずかなしくなって、また眼をそらに挙げました。

あゝあの白いそらの帯が みんな星だといふぞ。

ところがいくら見てゐても、そのそらはひる先生の云ったやうな、がらんとした冷いとこだとは思はれませんでした。それどころでなく、見れば見るほど、そこは小さな林や牧場やらある野原のやうに考へられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青い琴の星が、三つにも四つにもなって、ちらちら瞬き、脚が何べんも出たり引っ込んだりして、たうたう蕈のやうに長く延びるのを見ました。またすぐ眼の下のまちまでがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集りか一つの大きなけむりかのやうに見えるやうに思ひました。

〔六、〕銀河ステーション

そしてジョバンニはすぐうしろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらく蛍のやうに、ぺかぺか消えたりともったりしてゐるのを見ました。それはだんだんはっきりして、たうたうりんとうごかないやうになり、濃い鋼青のそらの野原にたちました。いま新らしく灼いたばかりの青い鋼の板のやうな、そらの野原に、まっすぐにすきっと立ったのです。

するとどこかでふしぎな声が、銀河ステーション、銀河ステーションと云ふ声がしたと思ふといきなり眼の前が、ぱっと明るくなって、まるで億万の蛍烏賊の火を一ぺんに化石させて、そら中に沈めたといふ工合、またダイアモンド会社で、ねだんがやすくならないために、わざと穫れないふりをして、かくして置いた金剛石を、誰かがいきなりひっくりかへして、ばら撒いたといふ風に、眼の前がさあっと明るくなって、ジョバンニは、思はず何べんも眼を擦ってしまひました。

気がついてみると、さっきから、ごとごとごとごと、ジョバンニの乗ってゐる小さな列車が走りつづけてゐたのでした。ほんたうにジョバンニは、夜の軽便鉄道の、小さな黄いろの電燈のならんだ車室に、窓から外を見ながら座ってゐたのです。車室の中は、青い天蚕絨を張った腰掛けが、まるでがら明きで、向ふの鼠いろのワニスを塗った壁には、真鍮の大きなぼたんが二つ光ってゐるのでした。

すぐ前の席に、ぬれたやうにまっ黒な上着を着た、せいの高い子供が、窓から頭を出して外を見てゐるのに気が付きました。そしてそのこどもの肩のあたりが、どうも見たことのあるやうな気がして、さう思ふと、もうどうしても誰だかわかりたくて、たまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出さうとしたとき、俄かにその子供が頭を引っ込めて、こっちを見ました。

それはカムパネルラだったのです。

(中略)

ジョバンニもそっちを見ましたけれどもそこはぼんやり白くけむってゐるばかりどうしてもカムパネルラが云ったやうに思はれませんでした。何とも云へずさびしい気がしてぼんやりそっちを見てゐましたら向ふの河岸に二本の電信ばしらが丁度両方から腕を組んだやうに赤い腕木をつらねて立ってゐました。「カムパネルラ、僕たち一諸に行かうねえ。」ジョバンニが斯う云ひながらふりかへって見ましたらそのいままでカムパネルラの座ってゐた席にもうカムパネルラの形は見えずジョバンニはまるで鉄砲丸のやうに立ちあがりました。そして誰にも聞えないやうに窓の外へからだを乗り出して力いっぱい はげしく胸をうって叫び それからもう咽喉いっぱい泣きだしました。もうそこらが一ぺんにまっくらになったやうに思ひました。

ジョバンニは眼をひらきました。もとの丘の草の中につかれてねむってゐたのでした。胸は何だかおかしく熱り頬にはつめたい涙がながれてゐました。

ジョバンニはばねのやうにはね起きました。町はすっかりさっきの通りに下でたくさんの灯を綴ってはゐましたがその光はなんだかさっきよりは熱したといふ風でした。そしてたったいま夢であるいた天の川もやっぱりさっきの通りに白くぼんやりかゝりまっ黒な南の地平線の上では殊にけむったやうになってその右には蠍座の赤い星がうつくしくきらめき、そらぜんたいの位置はそんなに変ってもゐないやうでした。

ジョバンニは一さんに丘を走って下りました。まだ夕ごはんをたべないで待ってゐるお母さんのことが胸いっぱいに思ひだされたのです。